21世纪以来拉美政治发展成就及其影响

摘 要:

“第三波”民主化浪潮以来, 拉美国家在民主体制框架下运行。21世纪以来, 拉美国家推动政治上长期受排斥群体整体融入国家政治体系, 形成日益激烈的政党竞争和全新的政党格局, 通过制宪或修宪调整和发展政治体制, 积极探索和实践参与式民主。这些新的成就有助于拉美国家维持民主体制的稳定运转和保障政治稳定, 推动各国政府以前所未有的力度应对社会发展问题, 促进民族和解进程和重大国内冲突的解决, 开展更为有力的司法反腐斗争。21世纪以来的政治发展成就意味着拉美国家的民主体制已经具有更高的适应性和内生性, 与这个地区特有的历史、理念和经济社会发展状况形成更加紧密的结合。但是, 这些成就仍然属于阶段性发展成就, 拉美国家民主体制的脆弱性问题尚未得到根本解决, 诸多根深蒂固的积弊难以在短期内消除。与此同时, 新的政治发展进程带给拉美国家新的挑战:自由民主和激进民主之争引发政治理念分歧, 政党的制度化水平仍然滞后, 政治“极化”可能随着党争加剧而再度放大。如何应对新兴中间阶层的政治经济需求将是拉美国家民主体制所要面对的下一个重大考验。

关键词:

Latin America since the Millennium: Changing Political Realities and Achievements

Abstract:

As a result of the Third Wave of Democratization, most countries in Latin America restored or developed their democratic institutions since the late 1970s.Based on the newly emerged political realities, regional countries gained remarkable achievements in the millennium, including the integration of politically excluded groups into political process, intense partisan competitions and the emergence of a new party structure.They pushed forward political reforms by amending constitutions and explored the way toward participatory democracy.Those achievements played a key role in maintaining political stability in regional countries, facilitating regional governments to address the issue of inequality, promoting national reconciliations and the settlement of armed conflicts, and advancing anti-corruption campaigns.It can be concluded that democratic institutions in the region have gained deeper roots into the social base and cemented stronger linkages with the masses, though regional democracies are still featured by remarkable fragility.A new generation of challenges confronting regional countries is related to the conflict of ideas regarding liberal and radical democracies, the weak institutionalization of political parties and the political polarization triggered by intense partisan competition.It is especially notable that the burgeoning middle class will be a powerful social force for regional countries to manage and assimilate so as to prevent political volatility in the region.

Keyword:

political development; democratization; left-wing; radical democracy; middle class;

“第三波”民主化浪潮以来, 拉美国家相继确立民主体制, 并在此后近40年间延续了这一总体政治框架。 (1) 民主体制既能够存在于极为贫困的拉美国家 (例如玻利维亚和尼加拉瓜) , 也存在于收入分配差距极为悬殊的拉美国家 (例如巴西) , 还存在于有着严重族群分裂的拉美国家 (例如玻利维亚、厄瓜多尔和危地马拉) 。拉美国家在民主体制框架下持续推动政治发展, 在扩大政治参与、重塑政党政治、推动体制改革和尝试新形式民主方面取得一系列重大成就。21世纪以来, 以左派政党的整体性崛起为标志, 民主体制的深化呈现加速发展之势。但是, 这些成就仍然属于阶段性成就, 拉美国家民主体制的脆弱性问题尚未得到根本解决, 诸多根深蒂固的积弊需要拉美人继续攻坚克难。

一“第三波”民主化浪潮与拉美政治的总体框架

20世纪70年代末以来, 拉美经历了史上最广泛和最持久的民主化浪潮 (2) , 这一浪潮是亨廷顿所说的“第三波”民主化浪潮的重要组成部分。它起源于巴拿马、厄瓜多尔和尼加拉瓜:1978年, 巴拿马通过间接选举成立文职政府;1979年, 尼加拉瓜游击队推翻索摩查家族长达42年之久的独裁统治;同样在1979年, 厄瓜多尔军政府向文职政府移交权力。此后, 拉美国家相继确立代议制民主体制, 并在此后近40年间延续这一总体政治框架。

拉美这一波民主化浪潮的主要动因源于政权的合法性危机。政权合法性具有3个主要来源:理念基础、有效性基础和规则基础。 (3) 在20世纪六七十年代, 拉美威权政府以有效性 (其核心内容是经济增长) 为自身的执政输入合法性。然而, 对政绩的依赖, 尤其是对经济增长的依赖往往导致执政者陷入亨廷顿所说的“政绩困局” (4) 。1982年, 拉美爆发剧烈的债务危机, 导致既有发展模式内在矛盾的全面爆发, 地区各国陷入长时间的经济低迷状态。亨廷顿指出, 威权统治者在其政绩合法性衰落时, 常常感受到日益增加的压力, 并且越来越试图通过选举恢复他们的合法性。 (1) 这一动因与有利的外部环境、国内政治格局的新变化相结合, 共同推动拉美的威权政府把权力移交给文职政府, 从而形成一波向民主化转型的浪潮。此后, 直接选举成为拉美国家政府的最重要合法性来源。

在完成向民主化转型之后, 拉美国家在民主体制框架下持续推动政治体制改革, 其目的是强化权力的制衡。改革的重点内容是选举体制和政治分权。在民主化进程中, 拉美国家赋予选举委员会和选举法庭高度的自主权, 使选举的制度化水平得到极大提升。例如, 墨西哥在20世纪90年代颁布新的《选举法》、提升联邦选举委员会独立性和成立联邦选举法庭, 把选举权从内政部完全剥离出来。20世纪80年代以来, 拉美国家能够定期、自由和公开地举行各级选举, 选举竞争的程度日趋激烈, 有力地促进了民主体制的巩固。

在政治分权改革的推动下, 拉美国家的政治体制向着扁平化方向发展。就横向关系而言, 这些国家把更多的权力配置到立法部门和司法部门, 赋予最高法院和检察体系更大的独立性;就纵向关系而言, 地方各级政府机构 (州和市) 的领导人完全通过选举产生, 而不再由任命产生。 (2) 分权化改革使地方政府拥有较大的自主权, 尤其是财政权力。市政府, 尤其是左派政党控制的市政府尝试推动民众在基层的政治参与, 以克服官僚政治、庇护主义、政治冷漠等传统政治弊病。如乌拉圭“广泛阵线” (FA) 执政的蒙得维的亚和巴西劳工党 (PT) 执政的阿雷格里港都做出此类尝试。拉美的“向左转”实际上就是始于左派政党在基层政府的活跃和成功。 (3)

随着民主化进程的启动和选举改革的深化, 拉美国家的政党间竞争日趋激烈, 政党体系从封闭走向开放。传统的拉美国家政党体系植根于一种庇护主义的社会关系之中, 主要政党既要把下层民众纳入支持基础, 又试图控制他们的政治行为。在这种状况下, 政党体系沦为政治精英控制权力和享受特权的工具。民主化以来, 拉美国家放低组建政党的门槛, 新政党如雨后春笋般成立起来。各个政党不能再指望得到体制的庇护, 必须依靠有竞争力的选举纲领和有魅力的政治候选人动员和争取选民。激烈的党际竞争迫使传统政党要么转型求生存, 要么陷入衰败。在这种背景下, 哥伦比亚、委内瑞拉和乌拉圭长期保持稳定运行的两党制难以为继, 墨西哥革命制度党 (PRI) 也无法维持“一党独大”的地位。

民主化使拉美左派和民主体制实现历史性的“和解”, 拉美左派作为一个整体实现体制内政治参与。在历史上, 虽然许多左派政党参与选举, 但并不明确承诺维护民主体制。20世纪六七十年代, 拉美左派的武装斗争遭遇重挫。内外力量对比意味着左派不可能在现阶段对本国的政治经济体制实行“推倒和重建”, 只能对其进行利用和改造。 (1) 在当代拉美左派看来, 争取民主的斗争与争取社会主义的斗争是不可分割的。 (2) 他们致力于动员大众, 掀起一场推动社会转变的斗争, 推动国家的平等和社会公正。左派政党的社会经济变革主张对下层选民尤其具有吸引力。

民主化为大众政治参与开辟了广阔的空间。20世纪80年代, 随着经济危机的爆发, 大众的权利意识和主体意识出现空前的强化。历史上长期被排斥的社会群体 (包括土著人、非洲裔居民、农民、妇女和非正规就业者) 走上政治斗争的前台, 表现出超乎以往的政治参与意愿。他们组成的社会运动不断掀起示威、抗议、游行、悼念、占领、集会、罢工、静坐或请愿活动。在20世纪90年代, 阿根廷的“拦路者” (Piqueteros) 运动、墨西哥的萨帕塔民族解放军 (EZLN) 和巴西的无地农民运动 (MST) 都产生了世界范围的影响。

二21世纪以来拉美地区的政治发展成就

拉美这一波民主化浪潮的扩张势头从1978年持续到1992年 (秘鲁在当年发生藤森总统发动的“自我政变”) (1) , 此后拉美国家的民主体制持续保持较为稳定的运转。21世纪以来, 以左派政党的整体性崛起为标志, 拉美国家取得一系列重大的政治发展成就。

第一, 以制度化方式扩大政治参与规模, 让政治上长期受排斥的群体 (例如土著人、农民和非正规就业者) 整体融入国家政治体系。在20世纪, 拉美国家在政治领域面对的主要问题是:现代化进程动员起来新的社会参与者, 他们对政治体制提出了超出其制度能力的要求。 (2) 换言之, 大众政治在20世纪之初的拉美兴起, 拉美国家需要把有组织劳工整合到政治体制之中;时至20世纪末期, 拉美国家需要进一步扩大政治参与, 使政治上受排斥群体能够融入政治体系。民主化以来, 代表受排斥群体的各类社会运动和组织空前活跃, 为捍卫自身利益而开展了多种类型的持续斗争。同时, 他们与新兴政党, 尤其是新兴的左派政党建立了强有力的合作关系。左派政党的政治纲领高度呼应他们的经济社会诉求, 左派政府通过强有力的再分配政策改善他们的发展状况。

土著人的政治参与进展尤为显著。他们不仅能够参与地方政治事务, 还能够介入中央政府层面, 对国家的重大政治经济问题施加影响。代表土著族群利益的政党在玻利维亚、危地马拉、厄瓜多尔等国兴起。玻利维亚的“争取社会主义运动党” (MAS) 成为拉美最成功的族群政党。该党候选人埃沃·莫拉莱斯在2006年成为玻利维亚独立以来的第一位土著人总统, 并在此后连选连任, 长期执政。土著人的文化和社会权利开始受到拉美国家的高度重视, 许多拉美国家通过修宪或制宪认可土著人的民族权利和文化特征。玻利维亚和厄瓜多尔都在宪法中明确宣示本国的多民族、多文化、多语言的社会状况, 承认由此产生的文化、法律、政治制度的多样性。

拉美国家努力为女性创造参政议政的空间, 使女性参政水平达到前所未有的高度。截至2017年, 有15个拉美国家已经颁布法律明确规定国会选举中的女性候选人比例。 (1)许多拉美政党为女性候选人预留名额。玻利维亚2009年宪法明确规定, 每个政党的候选人必须男女各占一半。时至2017年, 女性议员在玻利维亚国会下议院所占议席达到53.1%, 在尼加拉瓜国会达到45.7%, 在墨西哥国会达到42.6%。 (2) 最近十几年间, 智利、阿根廷、哥斯达黎加、巴西等国出现本国历史上首位民选女性总统。

第二, 形成激烈的政党竞争和全新的政党格局。随着政党竞争的日趋激烈, 许多拉美国家实现了历史性的政党轮替, 使本国政党格局发生了重大转变。在墨西哥, 连续执政71年之久的革命制度党在2000年向国家行动党 (PAN) 移交执政权, 该国政党格局从“一党独大”转向三党并立;在巴西, 卡多佐总统向卢拉移交执政权, 这是该国40年以来首次在两位民选总统之间进行权力交接 (3) ;在乌拉圭, 塔瓦雷·巴斯克斯在2005年成为该国历史上第一位左派总统, 打破两大传统政党白党和红党对执政权近百年的垄断;在玻利维亚, 莫拉莱斯在2006年成为该国的第一位土著人总统, 他领导的“争取社会主义运动党”跻身该国最大政党行列。

激烈的选举竞争导致许多拉美国家的传统政党格局解体, 这一现象在安第斯地区尤为典型。在委内瑞拉, 第五共和国运动 (MVR) 的执政彻底打破民主行动党 (AD) 和基督教社会党 (COPEI) 长期轮流执政的政党格局;2002年以来, 曾在哥伦比亚轮流执政上百年之久的自由党和保守党日趋边缘化, 两位脱离自由党并另组新党的政治人物乌里韦和桑托斯相继执政;在秘鲁, 传统老党阿普拉党曾执政1次 (2006—2011年) , 但新兴政党在2000年以来的大部分时间里执掌政权。无论是在委内瑞拉和哥伦比亚, 还是在秘鲁、玻利维亚和厄瓜多尔, 执政党和有能力争夺执政权的主要反对党都是新兴政党。中美洲国家危地马拉的政党格局尤为破碎 (见表1) , 5个不同的政党及无党派在2000年以来相继执政, 它们之中的大部分是为即将到来的大选临时组建而成。

表1 危地马拉的历届政府 (2000年以来) 下载原表

资料来源:作者整理。

激烈的选举竞争迫使拉美政党积极调整自身的组织管理能力, 强化党内民主。在推选各类选举候选人时, 许多政党引入党内初选机制。委内瑞拉的统一社会主义党 (PSUV) 是该国第一个通过党内初选产生本党候选人的政党, 其竞争对手民主团结联盟 (MUD) 也迅速效仿。初选机制使党的领袖和中央领导层无法把自己的意愿强加于全党, 在客观上有利于产生更有选举竞争力的候选人。例如, 何塞·穆希卡在“广泛阵线”初选中战胜得到巴斯克斯总统支持的达尼洛·阿斯托里 (Danilo Astori) , 继而在2009年当选总统。

在激烈的选举竞争条件下, 拉美国家政党和政治人物的可靠性 (也就是不会在执政之后背弃竞选承诺) 和问责制 (也就是认真履行竞选承诺) 得到显著提升。 (1) 无论是左派政治人物查韦斯, 还是右派政治人物乌里韦, 他们的政策目标都是公开的, 并在总统任期内竭力履行竞选承诺。为赢得2002年总统选举, 巴西劳工党使自己的立场进一步温和化, 承诺保持国家现行经济社会政策的延续性。卢拉政府的表现实际上证明了这一承诺的有效性。与之形成鲜明对比的是, 厄瓜多尔的卢西奥·古铁雷斯 (Lucio Gutíerrez) 在2002年依靠一套反新自由主义纲领当选总统, 但其上台后实施的政策与竞选承诺相悖, 很快因巨大的抗议压力而被迫在2005年辞职。

第三, 通过制宪或修宪调整和发展政治体制。民主化以来, 拉美国家以极大的热情改革政府体制以巩固新生的民主体制。政治体制改革的主要内容是制宪或修宪。1978—2016年, 拉美国家共颁布了16部新宪法, 这些宪法主要是在20世纪八九十年代颁布的, 1999—2015年期间拉美只有3部新宪法问世, 但却有275项宪法条文被修改。 (1) 总体而言, 拉美国家的宪法正在变得更加具有包容性, 为重铸国家政治结构、捍卫社会公正奠定了重要的基础。

左派执政的3个安第斯国家均制订了新宪法 (委内瑞拉1999年宪法, 厄瓜多尔2008年宪法和玻利维亚2009年宪法) , 强调改革现行的政治结构, 以纠正历史遗留的不公正。这3国以更为民主的方式进行制宪:新宪法的制订必须通过制宪大会完成, 新宪法草案必须在公民投票中获得批准。修宪不再是少数政党、政客通过操纵国会表决就可以完成的游戏。2000年以来, 许多拉美国家通过修宪放宽对总统任期的限制, 扩张总统及行政部门的权力, 以推进政治经济改革进程。委内瑞拉 (2009年) 、尼加拉瓜 (2014年) 和厄瓜多尔 (2015年) 通过修宪完全取消了总统任期限制。玻利维亚 (2009年) 、多米尼加 (2015年) 和洪都拉斯 (2016年) 通过制宪或修宪放宽总统任期限制, 允许总统连任一次。智利、巴拿马和哥斯达黎加 (2003年) 的总统可以隔届参选。墨西哥、危地马拉、萨尔瓦多、巴拉圭、哥伦比亚和秘鲁仍然坚持总统一任制。

第四, 探索和实践参与式民主, 谋求改变权力自上而下的单向运行方式, 使现行民主体制得到完善和发展。拉美的左派政党是参与式民主的首倡者, 他们认为直接民主机制能够为大众开辟制度化的政治参与途径, 使他们获得选举投票之外的参与空间, 最终实现政治、经济和社会的平等。参与式民主的制度基础是地方政府在分权改革进程中获得的独立性。地方政府被赋予更大的财政权, 也肩负向民众提供公共产品的重要责任。因此, 地方政府成为改善弱势群体生活条件和提升其政治参与的关键部门。拉美的左派政党极为敏感地意识到这一点, 因而迅速开始进行此类尝试。塔瓦雷·巴斯克斯在担任乌拉圭首都蒙得维的亚市长期间 (1990—1995年) , 组织当地居民讨论本地区的预算。巴西劳工党人奥利沃·杜特拉 (Olivio Dutra) 担任阿雷格里港市长期间 (1989—1992年) 创立了“参与式预算” (OP) 机制, 取得了良好的效果。

委内瑞拉的查韦斯政府把参与式民主列入国家发展战略。该国1999年宪法把参与式民主列为一项基本的治理原则和公民权原则。社区委员会是该国参与式民主体制的最重要形式。政府把社会组织、社区团体和公民个体组织起来, 直接讨论和制定公共政策和公共计划, 以便对社区居民的需求做出最直接、最及时的反应。该国国会在2006年颁布了具有基本法性质的《社区委员会法》, 使这一组织得到制度化。

三政治新发展带给拉美的重大影响

21世纪以来拉美国家的政治发展使得民主体制基本保持稳定的运转, 促进了受排斥群体的社会融入, 推动了民族和解进程, 提高了司法体制的独立性和反腐斗争的力度。

第一, 民主体制能够保持稳定的运转, 比较有效地保持了政治稳定和防止重大社会失序现象的出现。在1978年之前, 民主体制的崩溃在拉美频频出现。例如, 玻利维亚在实现民主化 (1982年) 之前经历了剧烈的政治动荡。在1978年7月至1982年10月之间, 该国出现9位不同的总统。 (1) 本轮民主化浪潮以来, 民主体制崩溃仅在秘鲁出现过。 (2) 1992年, 藤森总统发动“自我政变”, 强行解散国会, 秘鲁沦为第一个重返威权主义的南美洲国家 (3) , 但这一崩溃只是暂时的和局部的。随着藤森在2000年辞职出逃, 秘鲁恢复了民主体制的正常运转。

当前拉美没有诱发军事政变和军人执政的社会氛围。1990年以来, 没有任何现役军人担任拉美国家的总统。20世纪70年代中期以来, 只有2000年的厄瓜多尔军事政变和2009年的洪都拉斯军事政变迫使民选总统下台。即便政变成功, 军人也不能直接执政, 而是由民选总统很快接掌政权。阿根廷在20世纪80年代末和2001—2003年期间两度陷入严重的经济危机, 但政界和商界精英都反对以军人掌权应对危机。该国通过政党轮替寻找化解之路。例如, 1989年激进党 (UCR) 提前向正义党 (PJ) 交权, 2001年因为经济危机而再度向后者提前交权。因此, 1983年以来, 阿根廷能够保持历史上最长时间的民主体制。 (1) 委内瑞拉前总统查韦斯、厄瓜多尔前总统古铁雷斯和秘鲁前总统乌马拉都曾策划和实施推翻民选政府的军事政变, 但政变失败之后这些作为“局外人”起家的政治人物最终转向体制内参与, 通过创建政党、参加选举实现其政治抱负。

拉美国家的选举体制经历考验, 能够保持较高程度的权威性, 成为民主体制的“稳定锚”。随着选举日趋激烈, 极为微小的选票差距屡屡出现。例如, 在2006年哥斯达黎加总统选举中, 民族解放党 (PLN) 候选人奥斯卡·阿里亚斯以0.2%的微弱优势战胜对手;在同年举行的墨西哥总统选举中, 国家行动党 (PAN) 候选人费利佩·卡尔德龙以0.56%的微弱优势获胜。程序的合法性意味着选举结果能够得到社会的普遍认可, 具有不可动摇的权威性。

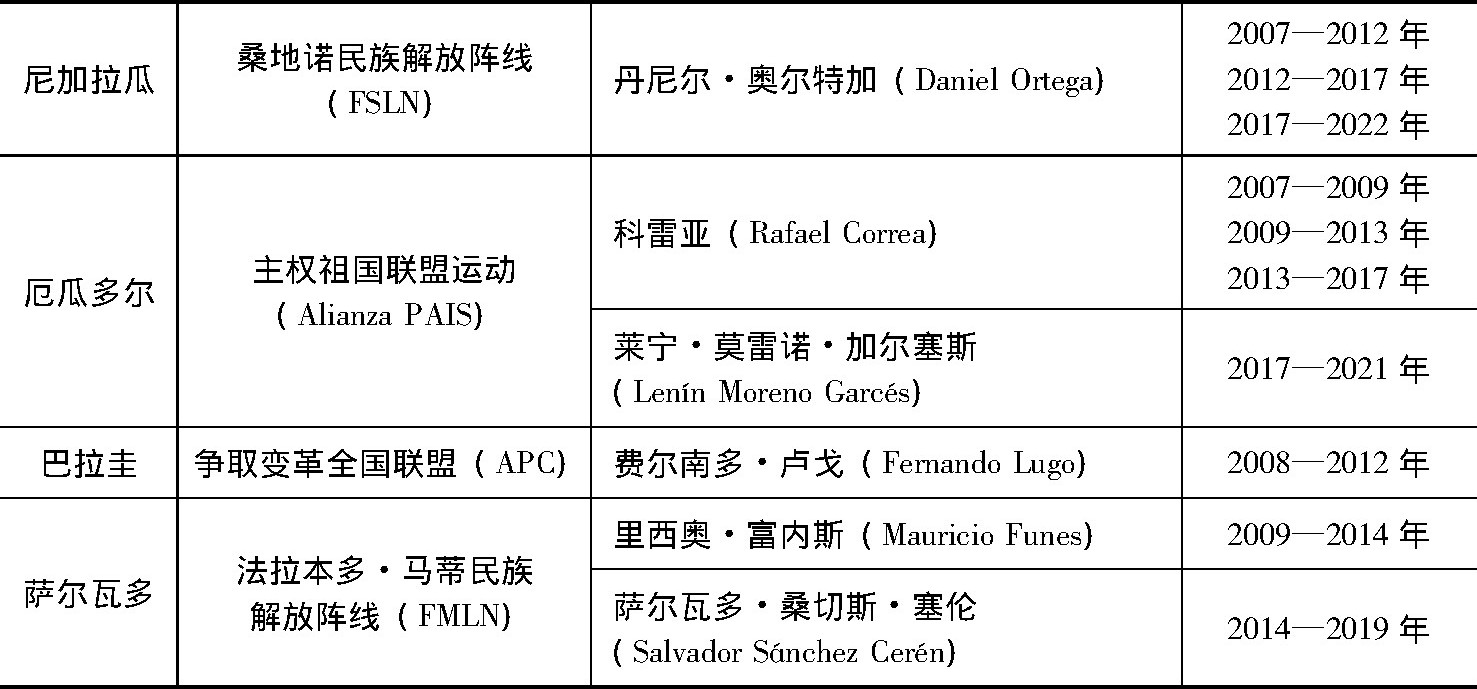

第二, 随着政治上受排斥群体的整体融入, 各国政府开始加大力度应对社会发展问题。新兴政党, 尤其是新兴的左派政党极大地加强了国家和政治上受排斥群体之间的联系。左派政党以社会公正为终极目标, 不仅重视阶级差别, 还关注性别、种族和民族等方面的不平等。随着查韦斯在1998年当选委内瑞拉总统, 拉美掀起左派政党执政浪潮, 十几个国家的左派政党相继执政, 左派执政国家连片分布于南美洲和中美洲 (见表2) 。在拉美的历史上, 从未有如此多的左派政党在同一时期执政。 (2) 左派政府表现出强烈的改革意愿, 以一系列强有力的政策推动社会发展、解决不平等问题, 在该地区形成一波“进步主义”的大潮。在这一大潮的带动下, 非左派执政的国家也力图在社会领域有所作为。

正是在这一背景下, 拉美国家进入21世纪以来经历的这一轮经济繁荣能够更充分地造福下层民众。国际货币基金组织的数据显示, 2000年以来, 当世界其他地区的不平等程度在上升时, 几乎所有拉美国家的不平等程度都在下降。 (1) 拉美国家向穷人直接提供补助, 实施面向穷人的医疗、教育、住房等社会项目。2000—2012年期间, 拉美国家社会支出的速度远远快于经济增长速度, 社会支出占国内生产总值的比重从14%增至约19%。 (2) 这些国家不仅向穷人提供资助, 而且以更有效的方式进行。拉美的不平等状况出现显著改善, 经济的持续增长和再分配政策使7000多万人实现脱贫。 (3) 土著人能够与其他族群共同分享发展成果, 享有更多的基本公共服务。

表2 拉美的左派政府 下载原表

资料来源:作者整理。

表2 拉美的左派政府 下载原表

资料来源:作者整理。

第三, 民族和解进程得到深化, 既有的重大国内冲突得到解决。在民主体制日益巩固的基础上, 许多拉美国家设立真相委员会, 通过清算军政府的暴行和维护受害者的尊严, 达成真正的社会和解。秘鲁在2002年设立真相委员会, 对1980—2000年期间的侵犯人权行为进行调查。智利在2003年设立政治监禁与酷刑问题国家委员会 (CNPPT) , 以确保军政府期间人权侵犯行径的受害者得到赔偿。2012年, 巴西成立真相委员会, 调查1964—1985年军政权时期侵犯人权的行为。中美洲国家在签署和平协定20多年之后, 尝试进一步推进国家和解进程。对危地马拉和萨尔瓦多而言, 20世纪90年代签署的和平协定没有消除引发内战的经济社会根源, 在此后长期处于暴力犯罪的高发状态之中, 内战实际上在以另外一种形式上演。2017年, 在迎来和平协定签署25周年之际, 萨尔瓦多总统桑切斯·塞伦呼吁达成“第二代和平协定”。

哥伦比亚国内和平进程的重大突破在很大程度上是该国民主进程深化的产物。该国长达半个多世纪的内战是西半球延续时间最久、规模最大的国内武装冲突, 已造成约22万人死亡、571万人流离失所。 (1) 事实表明, 和平进程不是一个军事问题, 政治谈判才是解决国内武装冲突的最可行途径。中美洲和平进程的教训说明, 如果不解决引发内战的经济社会因素, 和平协定就会沦为一张“废纸”。因此, 作为哥伦比亚新兴政治力量代表的桑托斯总统以更具灵活性的态度对待和平进程。在艰苦谈判的基础上, 政府与本国最大的游击队哥伦比亚革命武装力量 (FARC) 在2016年8月达成全面和平协议, 形成了一揽子解决方案, 高度强调促进农村的发展、保护土著人的经济社会权利和保障游击队员的参政权利, 为和平进程的深化奠定了坚实的基础。

第四, 民主“红利”从政治领域向司法领域外溢, 在反腐败领域取得一系列重大成果。民主化以来, 拉美国家司法体制的独立性得到显著的提高, 反腐败的法律法规体系得到比较充分的发展。同时, 民主体制的问责制和透明度的提高促使反腐斗争进一步深化。巴西的司法机构在近年掀起了拉美最大声势的反腐斗争, 正是由于1988年宪法确立的独立检察官制度发挥了巨大作用。在检察官们的不断追查之下, 一项不起眼的案件调查最终演变为针对奥德布雷希特工程建筑公司 (Odebrecht) 的“洗车行动”, 牵出巴西乃至其他拉美国家的大批腐败官员, 形成一场地区范围的司法风暴。

中美洲国家引入联合国机构推动本国的法治建设。2006年, 危地马拉和联合国共同成立反有罪不罚国际委员会 (CICIG) 以加强国内反腐斗争, 委员会同该国司法机构合作打击腐败, 最终使针对该国时任总统奥托·佩雷斯—莫利纳的腐败指控获得成立, 使其在2015年沦为第一个被迫辞职的危地马拉总统。2017年以来, 该委员会不断推进针对吉米·莫拉莱斯总统的腐败案调查, 迫使多名政府部长辞职。事实表明, 与国际机构合作的模式能够使民众诉求和外部压力相结合, 激活问责机制和权力制衡。其他中美洲国家 (例如洪都拉斯) 借鉴这一经验, 通过设立类似的机构推进国内法治进程。

四拉美的政治发展前景

在本轮民主化启动之后, 拉美国家的民主体制表现出前所未有的持久性。这既要归因于政治精英 (左派和右派) 的政治共识、有利的国际政治环境和民主体制的绩效, 还要归功于国家和社会、政党和大众之间的联系得到极大地加强。这一轮民主化使政治上长期被排斥的群体融入政治体系, 极大地增强了民主体制的包容性;随着新兴政党的崛起, 拉美形成更具代表性的政党体系;拉美国家针对社会发展问题做出的积极反应, 从一个侧面展示了民主体制的绩效。正是由于上述原因, 拉美国家民主体制的合法性得以增强, 能够抵御剧烈的经济波动带来的冲击, 抑制军人干政。尤其是在当前大宗商品繁荣—萧条周期的过渡阶段, 拉美国家可以通过政党轮替寻找出路, 通过更为公平的经济社会政策缓和矛盾。拉美一些国家的民主体制业已受左右派政党轮替的考验。智利在2010年实现从左派的巴切莱特政府到右派的皮涅拉政府的更迭, 在2014年又实现了向新一届巴切莱特政府的政权移交;阿根廷在经历左派政府长期执政之后 (2003—2015年) , 在2015年12月迎来持中右立场的马克里政府。拉美这一轮民主化表现出前所未有的广度和持久度, 意味着它可能不仅仅是一次民主和威权之间的“钟摆效应”。 (1)

拉美民主体制的持久性源于更高程度的适应性和内生性。拉美民主体制的问题在于:作为一种输入型体制, 民主体制在很长时间里被许多人视为“中心”国家控制“外围”国家的政治工具;在实践上, 浓厚的精英色彩使民主体制严重欠缺对下层民众的代表性;在政策上, 民主体制不能保障下层民众的利益, 导致他们在经济震荡中沦为最大的牺牲品。因此, 虽然拉美国家很早就开始实行民主体制, 却迟迟无法使民主体制成为各阶层共同接受的政治理念。21世纪以来, 新兴左派政党的整体性崛起使人数众多的下层民众融入政治进程, 极大地推动了拉美国家民主体制走向深化, 使其形成空前广泛的社会基础, 并为未来的政治发展注入动能。这种状况意味着, 民主体制已经与拉美国家特有的历史、理念和经济社会发展状况形成更加紧密的结合。

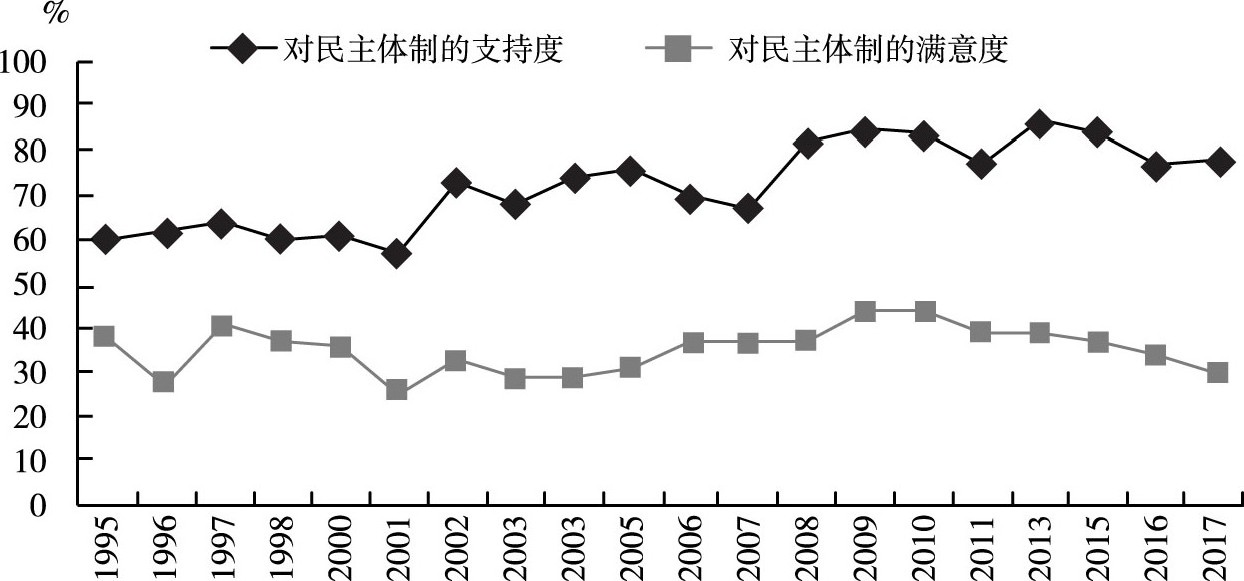

尽管拉美国家在民主体制之下取得了一系列重要的政治发展成就, 但民主体制本身依然有着脆弱性。近期的民调结果显示, 虽然拉美民众对民主体制的支持度保持在高位, 但其对民主体制的满意度却下滑到10年以来的最低点 (见图1) 。

图1 拉美:对民主体制的支持度和满意度 (1995—2017年) 下载原图

资料来源:拉美晴雨表 (Latinobarometro) 。http://www.latinobarometro.org.[2017-11-02]

在现阶段, 对腐败的打击力度成为测试拉美国家民主体制成色的“试金石”。如“洗车行动”前所未有地暴露了巴西乃至拉美地区的严重腐败状况, 引发民众对政治精英群体的强烈失望和不满。83.4%的巴西人、77.2%的墨西哥人和77%的秘鲁人倾向于认为, 本国政治人物中一半以上都是腐败的。 (1) 即便在这种民意汹汹的情况下, 巴西的三大政党巴西民主运动党 (PMDB) 、巴西劳工党和巴西社会民主党都未曾把那些已经被司法机构判定的贪腐分子开除出党, 也就是未能清理“门户”、向全社会宣示立场, 因而难以赢得选民的信任。 (2) 因此, 在2018年大选即将来临之际, 59%的巴西人希望看到一位不属于三大政党的候选人当选总统。 (3) 研究表明, 提高民众对民主体制满意度的关键是通过提高经济福利、改善政府服务和公共治安以及减少腐败来满足他们的基本需求。 (4) 为了保障稳定的发展和取得应有的绩效, 拉美国家的民主体制必须得到更进一步的深化。

与此同时, 新千年以来的政治发展进程使拉美国家面临新形势、新格局带来的新挑战。

第一, 随着左派执政浪潮的出现, 自由民主和激进民主两类政治理念的分歧变得愈加显著。在拉美, 由于自由民主迟迟无法减少贫困和不平等, 大众需要寻找它的替代方案。激进民主强调社会融入和直接参与, 有利于下层民众发挥其作用, 但激进民主倡导的多数票决制易于导致权力的过度集中。这两种观念之间的冲突无疑将对拉美国家的民主体制构成挑战。

第二, 政党的制度化水平亟待提高。时至今日, 拉美仍然盛行高度个人化的政党。一个政治人物的影响力常常大于他所属的政党, 政党常常需要借助政治家的声名和能力来扩大自己的影响。即便在墨西哥这种政党格局较为稳定的国家, 2014年刚刚成立的国家复兴运动党 (MORENA) 仍然能够依靠其超级领袖洛佩斯·奥夫拉多尔的个人魅力, 成为即将到来的2018年总统选举的最有力争夺者。许多新兴政党在其克里斯玛型创建者去世或离开之后能否继续存在和运转, 还是个未知数。

第三, 政治“极化”可能随着政党竞争的加剧而再度放大。在意识形态对立导致的两极分化得到缓和之后, 拉美面对着新因素导致的两极分化。随着可靠性和问责制的增强, 政治人物和政党越来越不愿意做出妥协让步。无论是左派的查韦斯和莫拉莱斯, 还是右派的乌里韦, 都是如此。

自20世纪初以来, 拉美民主体制逐步解决了有组织劳工和被排斥群体的政治融入。在21世纪初, 它面临新一波挑战浪潮:拉美历史上最大规模的中间阶层业已形成。这一阶层在2003—2009年期间实现急速扩张, 从1.03亿人增至1.52亿人, 相当于地区总人口的30%;与此同时, 拉美贫困人口的比重从44%降至30%。这就意味着, 拉美中间阶层的人口大致与贫困人口相当。在此之前, 贫困人口的数量大致是中间阶层人口数量的2.5倍。 (1) 这就意味着, 与中间阶层相关的问题很可能在未来数十年间成为拉美民主体制面对的核心问题。拉美的中间阶层是脆弱的, 很多人可能随着经济形势的恶化而再度掉入贫困之中;他们希望得到稳定的就业、更好的发展机遇和更高质量的公共服务, 但政府还没有足够的能力予以满足;他们有更强烈的政治参与意识, 更有可能组织起来向政府施加压力。2013年, 以中间阶层为主体的抗议浪潮席卷巴西、智利、墨西哥和哥伦比亚, 震撼整个拉美。由此可见, 应对来自这一新兴社会阶层的政治经济需求将是拉美民主体制面临的下一个重大考验。

注释

1 本文的“拉美地区”系指拉美的葡语国家和不包含古巴在内的西语国家。

2 Scott Mainwaring and Frances Hagopian, “Introduction:The Third Wave of Democratization in Latin America”, in Frances Hagopian and Scott P.Mainwaring (eds.) , The Third Wave of Democratization in Latin America:Advances and Setbacks, Cambridge:Cambridge University Press, 2005, p.1.

3 燕继荣主编:《发展政治学:政治发展研究的概念与理论》, 北京:北京大学出版社, 2006年, 第176页。

4 [美]亨廷顿著, 刘军宁译:《第三波:20世纪后期民主化浪潮》, 上海:上海三联书店, 1998年, 第59页。

5 [美]亨廷顿著, 刘军宁译:《第三波:20世纪后期民主化浪潮》, 上海:上海三联书店, 1998年, 第213页。

6 例如, 巴西在1985年举行市长直接选举, 在1986年举行州长、联邦众议员和参议员的直接选举;委内瑞拉在1989年首次通过直接选举产生州长和市长;墨西哥城的市长在1996年首次通过直接选举产生。

7 Steven Levitsky and Kenneth M.Roberts, “Introduction:Latin America’s‘Left Turn’:A Framework for Analysis”, in Steven Levitsky and Kenneth M.Roberts (eds.) , The Resurgence of the Latin American Left, Baltimore:The Johns Hopkins University Press, 2011, p.9.

8 Steven Levitsky and Kenneth M.Roberts, “Introduction:Latin America’s‘Left Turn’:A Framework for Analysis”, in Steven Levitsky and Kenneth M.Roberts (eds.) , The Resurgence of the Latin American Left, Baltimore:The Johns Hopkins University Press, 2011, p.13.

9 Marta Harnecker, “Latin America&Twenty-First Century Socialism:Inventing to Avoid Mistakes”, July-August 2010.https://monthlyreview.org/2010/07/01/latin-america-twenty-first-century-socialism.[2017-10-28]

10 Scott Mainwaring and Aníbal Pérez-Li1án, “Latin American Democratization since 1978:Regime Transitions, Breakdowns, and Erosions”, in Frances Hagopian and Scott P.Mainwaring (eds.) , The Third Wave of Democratization in Latin America:Advances and Setbacks, Cambridge:Cambridge University Press, 2005, p.19.

11 [美]弗朗西斯·福山编著, 刘伟译:《落后之源:诠释拉美和美国的发展鸿沟》, 北京:中信出版社, 2015年, 第278页。

12 这15个拉美国家分别为阿根廷 (1991年) 、墨西哥 (1996年) 、巴拉圭 (1996年) 、玻利维亚 (1997年) 、巴西 (1997年) 、哥斯达黎加 (1997年) 、厄瓜多尔 (1997年) 、巴拿马 (1997年) 、秘鲁 (1997年) 、多米尼加 (1997年) 、委内瑞拉 (1998年, 2015年) 、哥伦比亚 (1999年) 、洪都拉斯 (2000年) 、乌拉圭 (2009年) 和智利 (2015年) 。

13 Inter-Parliament Union, “Women in National Parliaments:World Classification”, September 12017.http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm.[2017-10-25]

14 Jorge I.Domínguez and Michael Shifter (eds.) , Constructing Democratic Governance in Latin America, Baltimore:The Johns Hopkins University Press, fourth edition, 2013, p.341.

15 Jorge I.Domínguez, “Conclusion:Early-first Century Democratic Governance in Latin America”, in Jorge I.Domínguez and Michael Shifter (eds.) , Constructing Democratic Governance in Latin America, Baltimore:The Johns Hopkins University Press, fourth edition, 2013, p.348.

16 Mariana Llanos and Detlef Nolte, “The Many Faces of Latin American Presidentialism”, May2016.https://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications.[2017-11-01]

17 Scott Mainwaring and Frances Hagopian, “Introduction:The Third Wave of Democratization in Latin America”, in Frances Hagopian and Scott P.Mainwaring (eds.) , The Third Wave of Democratization in Latin America:Advances and Setbacks, Cambridge:Cambridge University Press, 2005, p.5.

18 Scott Mainwaring and Aníbal Pérez-Li1án, “Latin American Democratization since 1978:Regime Transitions, Breakdowns, and Erosions”, in Frances Hagopian and Scott P.Mainwaring (eds.) , The Third Wave of Democratization in Latin America:Advances and Setbacks, Cambridge:Cambridge University Press, 2005, p.20.

19 [美]托马斯·E.斯基德莫尔、彼得·H.史密斯、詹姆斯·N.格林著, 张森根、岳云霞译:《现代拉丁美洲》 (第七版) , 北京:当代中国出版社, 2014年, 第187页。

20 Scott Mainwaring and Frances Hagopian, “Introduction:The Third Wave of Democratization in Latin America”, in Frances Hagopian and Scott P.Mainwaring (eds.) , The Third Wave of Democratization in Latin America:Advances and Setbacks, Cambridge:Cambridge University Press, 2005, p.10.

21 Raul Madrid, “The Origins of the Two Lefts in Latin America”, in Political Science Quarterly, Vol.125, No.4, November 2010, pp.587-609.

22 Nora Lustig, “Most Unequal on Earth”, in Finance&Development, Vol.52, No.3, September2015.http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/09/lustig.htm.[2017-10-26]

23 IDB, “The Labyrinth:How Can Latin America and the Caribbean Navigate the Global Economy”, March 2015, p.51.https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6850.[2017-10-25]

24 The World Bank, “Indigenous Latin America in the Twenty-First Century (The First Decade) ”, 2015, p.8.http://documents.worldbank.org/curated/en/145891467991974540/pdf.[2017-10-18]

25 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Basta Ya!Colombia:Memorias de Guerra y Dignid Resumen”, Noviembre de 2013.http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaY a.[2017-10-19]

26 Scott Mainwaring and Frances Hagopian, “Introduction:The Third Wave of Democratization in Latin America”, in Frances Hagopian and Scott P.Mainwaring (eds.) , The Third Wave of Democratization in Latin America:Advances and Setbacks, Cambridge:Cambridge University Press, 2005, p.2.

27 Mollie J.Cohen, “Support for Electoral Democracy in the Americas”, in Mollie J.Cohen, Noam Lupu and Elizabeth J.Zechmeister (eds.) , The Political Culture of Democracy in the Americas, 2016/17:AComparative Study of Democracy and Governance, August 2017, p.60.https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2016.[2017-11-03]

28 Oliver Stunke, l“The One Big Trend in Latin America’s Coming Elections”, October 5, 2017.http://www.americasquarterly.org/content/one-big-trend-latin-americas-coming-elections.[2017-11-03]

29 IDEIA, “Pesquisa Nacional”, 2017.http://www.agoramovimento.com/wp-content/uploads/2017/08.[2017-11-05]

30 Rosario Espina, Jonathan Hartlyn, and Jana Morgan Kelly, “Performance Still Matters:Explaining Trust in Government in the Dominican Republic”, in Comparative Political Studies, Vol.39, Issue 2, March2006, pp.200-223.

31 The World Bank, “Economic Mobility and the Rise of the Latin American Middle Class”, 2013p.1.https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11858/9780821396346.pdf?sequence=5[2017-10-29]