拉美地区“智利模式”住房政策评析

内容提要 智利在20世纪70年代末创建了以需求为导向的“智利模式”住房补贴政策,拉美地区一些国家纷纷效仿。从实践上看,“智利模式”住居补贴政策有效地解决了中低收入家庭住居数量赤字问题,并在一定程度上推动住房金融市场的发展。但是,“智利模式”在一些国家也遇到了困难,包括无法有效解决住房质量赤字、住房补贴政策“瞄准度”低以及助长低收入家庭聚居和社会分离等问题。这些问题和拉美地区的实践经验向我们提出了几点启示,包括坚持需求导向型住居补贴政策、促进金融市场发展以及发挥政府培育市场环境的积极作用。

关键词 住房补贴 智利模式 需求导向

20世纪70年代末,智利对其住房政策进行了改革,率先实施“需求导向型”住房补贴政策,政策效果斐然,创造了继养老金制度之后的又一个“智利模式”,包括拉美地区在内的许多发展中国家纷纷效仿“智利模式”构建本国的住房政策。尽管“智利模式”在解决住房数量赤字问题上表现出比政府直接供给保障性住房更好的成绩,但从实践该模式的拉美国家来看,“智利模式”仍然存在着不足和“水土不服”。本文将对拉美地区实施的“智利模式”进行评析,旨在全方位认识这种模式的特征,探讨其适用范围和条件。

一 “智利模式”住房政策的起源、发展和基本内容

20世纪后半叶,智利经历了快速城市化,到70年代末城市化率达到80%。快速城市化给城市带来严重的住房赤字问题。以往解决住房赤字问题的主要手段是,政府直接向低收入家庭提供保障性住房或公租房,或者通过限制利率鼓励中等收入家庭贷款购房。新自由主义思潮涌入拉美后,智利政府更加关注市场在配置资源中的决定性作用,确定了需求导向型住房补贴政策,试图通过推动房地产业和金融市场发展来刺激和发展经济,进而改善社会和解决贫困问题。

(一)智利住房政策实施的3个阶段

智利住房政策经历了3个发展阶段。第一个阶段是1974-1984年推动住房市场发展的初始阶段。1978年智利实施了新的住房补贴政策,向低收入家庭提供补贴,由其自行建设或购买住房。在这个阶段,低收入家庭抵押贷款规模有限,私营开发商和私人银行仍然主要面向中高收入家庭,新住房补贴政策的效力还末发挥。第二个阶段是1985-2001年新住房补贴政策大力推进的阶段。1985年的大地震将智利住房赤字推到了历史最高水一平,而养老保险基金制改革为智利提供了数量可观的长期资金,政府开始大力推广需求导向型住房补贴政策。90年代,智利通过新的住房政策成功地为400万家庭建造了房屋,到2001年,智利住房缺口比80年代中期缩小了一半。第三个阶段是2002年之后新住房补贴政策全面实施的阶段。在这个阶段,政府全面停止直接建造房屋,专注于实施需求导向型住房补贴政策:一是向抵押贷款银行提供补贴,鼓励其向中低收入家庭发放住房抵押贷款;二是对抵押贷款在二级市场流动时的差价进行全额补贴;三是为贷款赎回的债务余额提供担保和必要的诉讼费用。

(二)“智利模式”住房政策的基本内容和主要特征

1.基本内容

智利的住房政策主要由住房和城市规划部(MINVU)负责实施,政府近60%(2008年为58.1 %)的的公共住房支出通过MINVU用于低收人家庭。MINVU既是住房政策的执行者,也是智利国内最大的房地产公司和第二大抵押贷款银行,集政策制定与执行、住房开发、抵押贷款以及贷款担保于一身。首先,MINVU向无力自建住房或贷款购房的低收入家庭提供打折的基础住房,向自建住房的低收入家庭发放补助资金;其次,向具有还款能力的低收入家庭发放住房补贴券,帮助其支付房屋的首付款;再次,与私人部门建立合作伙伴关系,由私人部门建设小户型住房,这些住房主要由那些获得住房补贴的低收入家庭购买;最后,MINVU也可以直接按照市场利率向接受住房补贴的低收入家庭发放抵押贷款或者提供贷款担保,后来因低收入家庭的抵押贷款违约率较高,MINVU不得不放弃这项业务。

世界银行1988年的一份报告显示,新住房补贴政策实施后,智利每年新增住房由原来的大约1.9万套增至5.2万套,住房成本也降至改革前的1/3。在20世纪八九十年代经济低迷时期,新政策帮助许多生活困难的低收入家庭获得了基本的住房。1976-2009年间,智利共有315万户家庭购购置了住房,其中35.5%(112万户)适用住房补助和抵押贷款,只有40.2%(126.4万户)完全利用自己的收入和储蓄,其余24. 3%的家庭或者用住房补贴(32.4万户)或者用抵押贷款(44.3万户)购置。可以看出政府补贴在智利住房需求上起到举足轻重的作用。

2.主要特征

1978年智利实施新的住房政策时便确定了市场化的改革方向。概括起来,“智利模式”住房政策有3个显著特征:一是实行“储蓄+补贴+信贷”相结合的筹资方式;二是以市场为基础的住房供给方式;三是改“补供给”为‘补需求”,采取需求导向型政策模式。

首光,存款是前提,申请人必须在指定银行(主要是国家抵押贷款银行)存款,存款数额必须达到房屋资产价值的规定比例。其次,补贴是保障。对于一定收入水平之下的低收入家庭来说,政府的住房补贴是其住房资金的唯一来源。而对于中等收入家庭来说,住房补贴也是其申请抵押贷款购置或翻修住房的重要推动力。以2012年为例,智利对低收入家庭购买价格不超过3.6万美元的住房提供全额补贴,对中等收入家庭购买价格不超过8万美元的住房,提供总额不超过4000美元的补贴。最后,信贷是补充在家庭存款和住房补贴不能满足购房或建房需求时,中低收入家庭可以申请抵押贷款。

(三)“智利模式”住房政策在拉美地区的推广

在智利实施住房补贴政策后,墨西哥(1985)、哥斯达黎加(1986) ,巴拿马(1991),哥伦比亚(1991)、乌拉圭(1991)、萨尔瓦多(1991)、巴拉圭(1991)、厄瓜多尔(1993)纷纷效仿,建立了需求导向型住房补贴政策。

“智利模式”住房政策的推广与联合国、世界银行和美洲开发银行推行的“启动市场供房”理念有很大关联,这些国际组织倡导将住房补贴由供给方转向需求方、世界银行1993年的报告《住房:发挥市场的作用》(Hoursing Enabling Markets to Work)提出从两个方面培育房地产市场在供给方面,政府要为土地和房屋产权的流转以及房地产金融市场的发展松绑,取缔一些繁冗的限制和法规;在需求方面,确定土地和房屋产权、发展抵押贷款市场和实施住房补贴政策。

1986年哥斯达黎加建立国家住房金融制度(SFNV),由国家住房抵押贷款银行负责执行,旨

在帮助低收入群体获得基础住房。国家住房抵押贷款银行掌管住房补贴基金,通过两个途径提供补贴:一是直接向符合资格的家庭发放住房补贴,用于自建住房或改扩建现有住房;二是向业绩良好的商业银行提供低成本资金,鼓励其向低收入家庭发放抵押贷款。

1991年哥伦比亚建立国家公共住房和城市改革协会(INURBE),负责制定和实施低收入家庭住房补贴政策。申请住房补贴的家庭必须有不少于房屋价值20%的存款。住房补贴政策具体由4家机构负责实施,每家机构的资格条件和补贴方案略有差异。2000年,哥伦比亚建立住房公积金账户制度,规定中低收入家庭的住房公积金可以享受免税,或者用应付税款偿付购房首付款或偿还抵押贷款。2008年美国次贷危机波及哥伦比亚,为了刺激经济,中央银行不断降低利率,在利率下调空间所剩无几的情况下,哥伦比亚开始扩大政府支出,2009年引入抵押贷款利率补贴制度。政府按照所购房屋的价值补贴3-5个百分点的抵押贷款利率,房屋价值越高,利率补贴越低,补贴期限为还款期内的最初7年,补贴额度最高相当于每月应偿贷款的30%。

1991年巴拿马政府开始实施需求导向型住房补贴政策,这项政策包括两个部分:一是通过补贴增强中等收入家庭的抵押贷款能力(包括直接补贴给借款人或补贴贷款银行以减免首付款);二是向低收入家庭提供一次性补助用于自建或改善现有住房。政府致力于减少审批环节和降低行政成本。

墨西哥曾在1985年建立了临时性的需求导向型住房补贴政策。2001年,墨西哥对住房金融市场作了重大调整,建立了协调房地产各相关部门的重要机构CONAVI,同时引入了住房补贴计划。国有银行INFONAVIT是墨西哥最大的抵押贷款银行,负责管理国内的住房公积金以及规划、设计、建设住房以及监督住房市场。在私营房地产开发商数量有限且规模不大的情况下,享受住房补贴的低收入家庭获得的住房抵押贷款主要来自于INFONAVIT,2009年全国新建住房中有60%通过该银行获得抵押贷款。

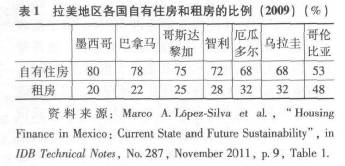

乌拉圭于1991年引入需求导向型住房补贴政策。在抵押贷款市场上,国家抵押贷款银行(BHU)一直处于垄断地位,市场占有率高达80%。2002年的金融危机严重冲击乌拉圭的金融市场,迫使BHU停止向低收入家庭提供抵押贷款,直至2009年才恢复这一业务。从2010年开始,乌拉圭将境内3家商业银行纳入住房补贴计划中,支持其向低收入家庭提供抵押贷款。乌拉圭向收入低于30UR的家庭提供一定面积住房的全额房款补贴,这些家庭获得了该国一半以上的住房补贴。抵押贷款市场的波动影响了借款人的信心,大部分家庭将所得的住房补贴用于改扩建和翻新现有住房而不是抵押贷款购房,改扩建和翻新住房的支出占全部住房补贴的75%,只有9%的住房补贴用在了购置新房。因此,与其他几个实施“智利模式”住房政策的国家相比,乌拉圭的房屋自有率相对较低(见表1)。

二“智利模式”住房政策的积极效果

(一)改善了住房数量赤字问题

智利的住房政策之所以备受关注,是因为“智利模式”有效地解决了低收入家庭的住房数量赤字问题。1990-2009年的20年间,智利60%的新增或改扩建住房都接受过政府住房补贴,低收入住房困难家庭数从100万减至15万。

哥斯达黎加在1986年实施住房补贴政策,住房赤字率由1984年的24%下降至2000年的17% ,2009年降至14.5%。尽管2001年以后房地产价格升温,低收入家庭购房速度放缓,住房数量不足的压力依旧存在,但总体上看,住房数量赤字率已由改革前的2.6%降至2%以下,最低为0.8 %(2001年)。

墨西哥在2007-2009年间对低收入家庭提供的住房补贴相当于其房产总价的10%-12%,住房补贴受益家庭(31.5万户)中有80%通过抵押贷款购置了房产;若按十等分划分,收入最低一级的家庭的住房自有率最高(2008年达到77 % )。住房补贴政策的作用不容忽视。

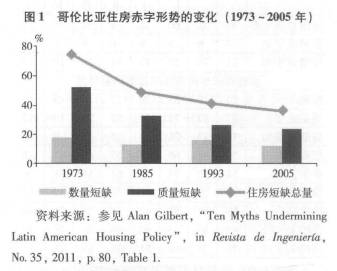

哥伦比亚从1991年开始实施抵押贷款利率补贴政策,住房赤字规模不断缩小(见图1)。1993-2005年间,哥伦比业家庭总数由716万增加到1057万,增长了47.6 %,但住房数量赤字由122万增加至131万,只增长了7.5 %,换句话说,住房的供给速度超过人口增长速度。此外,住房质量赤字由262万下降至252万,下降了4 %,拉动住房总赤字率持续下降。

(二)金融市场和宏观经济受益

“智利模式”住房政策一方面补贴低收入家庭以解决住房困难,另一方面鼓励其积极储蓄,并通过抵押贷款将储蓄资本化,带动地区抵押贷款和资本市场的发展。

墨西哥在2001年对住房抵押贷款市场作出重大调整,发展抵押贷款证券市场,向低收入家庭提供住房补贴等,住房抵押贷款规模井喷式扩大。以墨西哥两大公共住房抵押贷款银行INFONAVIT和FOVISSSTE(这两家银行抵押贷款的市场占有率达到80%)为例,2001-2009年间两家银行发行的抵押贷款产品数增加了1倍。

哥伦比亚的信贷市场并不像智利那么发达,2008年哥伦比业信贷规模占GDP的比重是3.2%,抵押贷款购房的家庭不到6 %。不仅如此,获得住房补贴的家庭所占比重也不大,1997-2002年间获得住房补贴的家庭占全部购房家庭的8.2%,2007-2008年获得住房补贴的家庭占全国家庭总数的比重也仅为1.2%(哥伦比亚在实践“智利模式”的拉美国家中的住房自有率最低,见表1)。不过,低收入家庭抵押贷款规模增长明显。研究显示,哥伦比亚的住房补贴政策使低收入家庭的抵押贷款增加了36% 。2002-2009年间,哥伦比亚低收入家庭的住房抵押贷款占全国信贷总规模的比重由32.1%上升至44 %,而同时期未获得住房补贴家庭的抵押贷款占比却由67.9%降至56%。哥伦比亚住房补贴政策并不是向购房者直接提供资金,而是通过降低其抵押贷款成本给予间接补贴。从经济学角度上看,由于抵押贷款的需求并非具有完全弹性,因此利率补贴的好处由借款人和银行分享。研究显示,哥伦比亚抵押贷款利率补贴政策使真实贷款利率上升了1.09个百分点。真实利率的上升激励商业银行参与抵押贷款活动,促进了该市场的发展。

哥斯达黎加在20世纪90年代初才允许发展私人银行,但在政策鼓励下,私人银行在住房抵押贷款市场上发展非常快。从资产规模来看,私人银行总体规模小于国有银行,例如,2008年哥斯达黎加国有银行资产占金融部门总资产的53% ,而私人银行仅占34 %,但是在住房贷款市场上,私人银行贷款占住房贷款总规模的42 %,高于国有银行40%的比例(2009)。私人银行的加人大大促进了银行业的竞争和发展,住房贷款利率持续走低(2008-2009年全球金融危机期间略有反弹),住房贷款规模不断扩大。例如,1991-2009年哥斯达黎加金融资产占GDP的比重由3.7%上升至6.2%,银行业信贷总规模占GDP的比重由1998年的22%上升至2009年的49%,其中住房信贷占GDP的比重由4%大幅跃升至15%。

不过,智利低收入家庭住房抵押贷款主要来自国家银行,这家国有商业银行在信贷规模上的市场占有率为16 %,在抵押贷款市场土占25%,但从该银行获得抵押贷款的家庭占领取住房补贴低收入家庭的比重达到了75%。换句话说,住房补贴政策对智利私人银行抵押贷款的促进作用有限。

三“智利模式”住房政策的缺陷

尽管部分拉美国家实施“智利模式”住房补贴政策后住房数量不足的问题得到了改善,金融市场尤其是中低收入住房按揭市场的规模扩大,推动资本形成。但由于资本市场不完善以及住房补贴政策设计不足,“智利模式”在实践中还是遇到很多困难和问题,使这项社会政策的福利效果大打折扣。

(一)住房质量赤字问题没有得到根本解决

“智利模式”住房政策的确帮助实施该政策的国家在一定程度上解决了住房数量赤字问题,但是并没有解决住房质量问题。

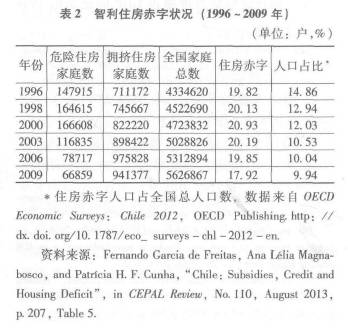

智利的住房质量赤字问题仍很突出(见表2)。自需求导向型住房政策实施以来,智利的危险住房家庭数不断减少,但住房拥挤程度却在加大。以2009年为例,94万户家庭(占全国家庭总数的16.7%)与其他家庭合住一处,其中除了大约20%的家庭是自愿合住以外,其余都是因为经济(占61.3%)或其他原因被迫合住。

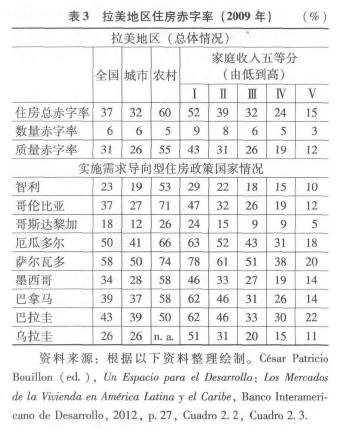

表3显示了其他实施需求导向型住房政策国家的住房赤字状况。可以看出,住房质量赤字仍是拉美地区住房赤字的主要因素,农村地区的住房赤字率是城市的2倍以上。哥斯达黎加和智利的住房赤字率在几个实施需求导向型住房政策的国家中最低,这得益于两国的低收入家庭住房赤字率相对低。表3从另一个方面也反映出拉美地区中低收入家庭住房赤字,尤其是质量赤字问题仍比较严重,这是各国现行住房补贴政策的“死角”,也是未来住房政策面临的最大挑战。

中等收入或者下中等收入家庭原本就徘徊在购房能力边缘,住房补贴增强了这些家庭的购房能力,这也是住房数量赤字问题有效缓解的重要因素。不过,这些家庭一般都是购置新房,对解决住房质量赤字问题的贡献并不显著。住房政策的限制性条件使很多低收入家庭,尤其是贫困线以下家庭失去资格,即使获得住房补贴,他们也难以通过正规市场购买或建造自有住房,许多人不得不建造非正规住房,从而加重了住房质量赤字问题。

(二)住房补贴政策“瞄准度”低

向中低收入家庭直接发放住房补贴,必须经过家计调查以确定受益资格。不过,低收入家庭的劳动力大多在非正规部门就业,资格审查过程中可能出现信息不完全或政治干预等问题,致使住房补贴难以送达到最有需求的家庭中。

在如何使用住房补贴来缓解住房赤宇的问题上,各国采取的补贴措施各有不同。一些国家直接向受益家庭发放购物券(如智利),一此国家则通过补贴以降低抵押贷款利率(如哥伦比亚),后者的受益群体更加广泛。那些获得住房补贴的中下等收入家庭可能会购置超过标准面积的住房,这种干预利率的做法也会影响市场经济的公平竟争。例如,乌拉圭的1项调查显示,89%有住房补贴资格的家庭实际上已经拥有条件不错的住房。

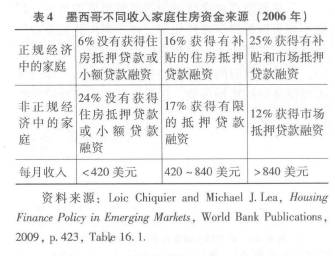

“智利模式”住房政策旨在推动市场提供住房的机制。但是,在实践中,由于“瞄准度”不够,住房补贴往往变成中高收入家庭住房的融资渠道。表4显示墨西哥在重新启动需求导向型住房政策的一年后不同收入类型家庭的住房资金来源情况可以看出,30%的家庭没有获得抵押贷款,这些都是低收入家庭;41%的家庭获得有补贴的抵押贷款,它们都是出于正规经济中的家庭。值得注意的是,正规经济中没有获得抵押贷款的低收入家庭占全部家庭数的6 %,这些家庭的劳动力在就业时正常纳税,在购房时却无法得到政府补助。如此看来,墨西哥住房政策是向正规经济的中高收入家庭倾斜。

(三)低收入家庭聚居加剧社会分割

联合国在对发展中国家住房政策考察后认为,虽然这些国家通过住房补贴政策在一定程度上减少了住房数量赤字,但同时又产生了一个新的城市化问题,即城市贫民聚居区增多。

拉美和加勒比地区城市化进程很快,大量人口涌入城市造成土地和房产价格不断攀升,而建设用地却在不断减少,私人部门在利润驱动下,往往选择建设成本较低的郊区建设补贴型小户型的住房。墨西哥联邦社会发展部(SEDESOL.)的数据显示,2001年以后新建住房与市中心的平均距离明显增大,2001年大约7千米,到2006年就上几升至接近45千米。

在乌拉圭首都,超过11%的家庭没有所住房屋的使用权或所有权,属于非正规住户类型。这些家庭人口多,住房拥挤,房屋质量和居住环境都较差,户主的受教育年限比较低,得到政府资助和补贴的项目比其他类型家庭多,所得补贴也较多。例如,整个乌拉圭人口中有35%得到政府的不同补贴,而非正规住户中的这一比重为65 %;全部人口中有2.4%享受住房补贴,非正规住户中有4.4%享受有住房补贴,而正规住户的这一比重仅为2 %。

政府在住房补贴的分配上很难将非正规住房屏蔽掉,这在一定程度上也助长了拉美地区非正规住房的发展。

四 结论与启示

“智利模式”住房政策让很多中低收入家庭获得了基础住房,更重要的是,这种模式改变了政府的保障性住房和供给导向型的住房政策,建立了以市场为基础的需求导向型住房政策,间接拉动了抵押贷款市场的发展,智利等国还依托这种模式促进了经济发展。由于智利住房政策的成功,联合国、世界银行、美洲开发银行等国际组织纷纷倡导需求导向型住房补贴政策从拉美地区“智利模式”住房政策实施中可以看出,这项政策在解决住房数量不足的问题上还是有显著成效的。

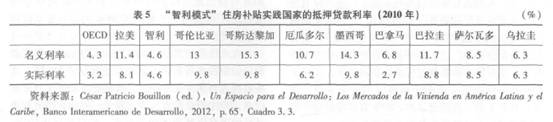

不过,拉美地区非正规部门规模大,家计调查中信息不完全,也不对称,此外,总体上看大多数拉美国家的金融市场并不发达,商业银行的抵押贷款利率偏高(见表5),低收入尤其是贫困线以下的家庭偿贷能力弱,住房补贴便自然地流向了非正规住房,住房质量赤字的问题未能有效解决。这些国家(除了智利、巴拿马和乌拉圭,这3个国家抵押贷款的利率比较低)的抵押贷款利率并没有与通货膨胀指数化。进入新世纪以来,拉美地区经济平稳发展,物价稳定,但抵押贷款利率并没有随之下降,削弱了获得住房补贴的低收入家庭申请贷款购房的动力。

在信息不完全(既包括政府对低收入家庭情况了解不充分,也包括低收入家庭没有充分及时地获得住房补贴政策信息)的情况下,住房补贴政策的“瞄准度”就发生问题,中高收入者在正规部门就业比例高,获得住房补贴的信息渠道畅通,而大量在非正规部门就业的低收入者则无法获得住房补贴,结果形成了住房补贴向中高收入“偏移”的问题。

即使获得住房补贴,许多低收入家庭的偿贷能力也不足,因此这些家庭的抵押贷款违约率高于其他群体。在这种情况下,私人部门有动机向中低收人家庭提供地处偏远的住房以降低建设成本。久而久之,低收入家庭逐渐聚居在城市边缘,社会分离加剧。

问题是必然存在的,但这并不影响“智利模式”住房补贴政策在发展中国家的传播。2012年在意大利举办的“第六届世界城市论坛”上,正是看到智利在解决住房赤字问题上的突出成就,联合国人居署希望将“智利模式”推广到拉美和加勒比地区其他国家。

“智利模式”住房政策的成功与问题,给具有相似社会结构特征的发展中国家带来不少启示。

一是需求导向型住房补贴政策优于供给导向型住房补贴政策。前者在程序公开、公正和透明方面的优势已经得到验证,可以有效避免保障性住房建设和政府补助过程中的腐败问题。

二是金融市场的发展是此项政策顺利实施的重要保障。应该说,“智利模式”住房政策在智利很成功,但在其他国家的成效还需继续关注。这是因为智利在20世纪70年代就形成了相对健全的资本市场,加之80年代养老保险基金制的建立为抵押贷款市场带来充裕资金,智利的抵押贷款利率始终处于相对较低的水平,这是“智利模式”实施的关键因素。相反,其他国家享受住房补贴的低收入家庭抵押贷款违约严重,也是因为这此国家利率高企,且没有与通货膨胀指数化挂钩,经济波动带来利率起伏,削弱了低收入家庭的偿贷能力。

三是政府在此项政策中扮演着重要的角色。政府不再直接提供保障性住房,也不再向建筑企业提供补贴,在低收入家庭住房供给上由台前走到了幕后。但是,政府的作用更加突出,要为私人部门发展提供良好的市场环境,这是发展中国家政府面临的巨大任务。