拉美中产阶级的贫困化(1982-2002年):表现与动因

内容提要 20世纪80年代初,拉美债务危机爆发。这不仅终结了该地区经济长期增长的局面,也逆转了中产阶级稳定扩张的势头。随后为解决危机而采取的一系列结构性调整政策,导致公共部门萎缩、失业率增加、收入减少和生活水平下降。中产阶级亦未能避免危机的冲击,经济和社会地位大幅下滑,甚至因此陷入了“新贫困”。90年代的新自由主义改革不仅没有改变经济颓势,反而加剧了贫困和不平等,中产阶级也进一步受到挤压。由于工薪收入是中产阶级的主要收入来源,因此中产阶级的贫困化主要源于失业、就业不足和就业质量下降。这种情势给拉美国家的社会政策提出了严重挑战,即如何在继续保持针对传统穷人的减贫政策的同时,注重满足中产阶级的新需求,建立一种包容中产阶级的新政策。

关键词 拉美 中产阶级 新贫困 失业 非正规就业

自进人20世纪以来,拉美的工业化和城市化进程深刻地改变了这个地区的职业结构和社会结构,催生了一个举足轻重的新社会阶层:中产阶级。到20世纪80年代初,拉美中产阶级的规模已达到30%左右,主要国家已初显现代社会结构的雏形。但遗憾的是,80年代的债务危机和90年代的新自由主义改革给中产阶级带来了强烈冲击,其经济和社会地位不断下滑,其中一个最明显的表现就是收入大幅下降和就业非正规化。结果,中产阶级的发展势头不仅受到遏制,而且其内部也出现了分化:部分中产阶级的生活质量下降,甚至向下流动,沦为新穷人。这使拉美国家的社会建设面临新挑战:如何在继续保持针对传统穷人的减贫政策的同时,平衡解决中产阶级的贫困化问题。

一 结构性调整和新自由主义改革对拉美社会的影响

20世纪80年代初,拉美中产阶级长期、稳定的增长态势开始减速,甚至陷入萎缩。这一方面是由于80年代债务危机引发的经济严重衰退,另一方面则是因为90年代危机频发导致的经济低迷和震荡。根据联合国拉美经委会的统计,1980-1990年,拉美23个国家的GDP年均增长率只有1.2%,阿根廷(-0.9%)、尼加拉瓜(-1.3%)和秘鲁(-1.2% )等7个国家甚至出现了负增长。80年代的经济衰退使拉美陷入了“失去的10年”。90年代,席卷拉美的新自由主义改革并没有从根本上挽回经济衰退的态势,不断爆发的经济和金融危机导致拉美经济剧烈波动。尽管如此,这10年间仍然出现了恢复性增长。1991-2000年,拉美GDP和人均GDP的年均增长率分别恢复到3.3%和1.5%,不过这种低增长并不是普遍的,部分国家仍然出现了负增长。

八九十年代的经济震荡带来的直接后果是,收入和实际工资的下降以及贫困人口的大量增加。无论是从城市最低工资,还是从实际工资来看,80年代都是拉美国家工资下降最迅猛的10年。阿根廷、巴西、智利、墨西哥、乌拉圭等8国的城市最低工资水平比1980年下降了20%-73%,而在实际工资方面,10个拉美国家的平均降幅也高达28% 。90年代前半期,拉美经济开始恢复增长,但好景不长。90年代中后期,墨西哥、阿根廷和巴西等国爆发的一连串经济和金融危机再度中断了收入增长态势。到2003年,大多数拉美国家的实际工资总体上并没有发生明显的变化。与此相对应,拉美国家的贫困形势出现了恶化。1970年前后(拉美经济增长最快的一个时期),拉美城市贫困家庭的比重为26 %,阿根廷和乌拉圭甚至只有5%和10%,但债务危机及随后的结构性调整明显加剧了城市的贫困。到1990年,拉美的城市贫困率比1970年上升了10个百分点,达到36%。而在1997-2003年间(除了2000年略有减少外),拉美贫困人口的比重呈逐年上升态势,其中阿根廷最为严重,1999-2002年间,大布宜诺斯艾利斯地区的贫困率从19.7%骤增至41.5 %。

二 中产阶级的贫困化

经济衰退使得拉美社会出现了一个新现象——中产阶级的贫困化,即新穷人。关于新穷人,笔者比较认同阿根廷学者米奴金(Alberto Minujin)的定义,即指那些能够继续拥有房产和资产、继续维持一定的教育水平却无法获得足够的收入而维持在贫困线上的中产阶级。通常认为,经济危机首先会冲击传统的结构性穷人,但证据表明,危机同样给中产阶级带来了严重冲击,甚至导致相当一部分中产阶级家庭滑到贫困线以下。在某些情况下,中产阶级收入下降的幅度等于甚至高于低收入群体。

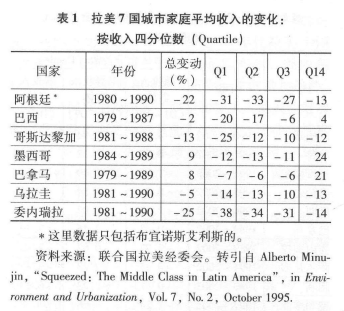

表1显示,20世纪80年代,拉美中等收入家庭(第二和第三个四分位数)的收入降幅是非常显著的。首先,在表1所示的7个国家中,中等收入家庭的收入降幅均超过平均数。其次,在某些国家,中等收入家庭的收入降幅等于其至超过低收入家庭(第一个四分位数)。最后,除哥斯达黎加和乌拉圭之外,其他国家的高收入家庭(第四个四分位数)是所有收入群体中收入降幅最低的,而巴西、墨西哥和巴拿马等国的收入变动更加悬殊:中等和低等收入家庭收入下降,而高收入家庭的收入反而出现了上升。

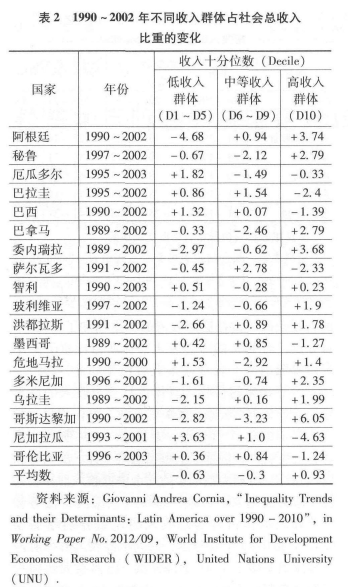

90年代,这种收入结构基本上没有什么变化,在大多数国家,中等和低等收入群体仍然是改革的主要牺牲品。如果按照收入十分位数来看,1990-2002年间,中等(第六到第九个收入十分位数)和低等(第一到第五个收入十分位数)收入群体占社会总收入中的比重分别下降了 0.63个和0.3个百分点。与之相反,高收入群体的收入比重增加了0.93个百分点。不过,在这种总趋势下,不同国家之间存在着巨大的差异。除墨西哥、巴西和哥伦比亚等少数几个国家外,其他国家都反映出拉美的这种总体趋势。比如1997-2002年,秘鲁10%的高收入群体占社会总收入的比重增加2.79个百分点,而40%的中等收入群体所占比重下降了2.12个百分点。在乌拉圭大致也是如此,1989-2002年,10%的高收入群体占社会总收入的比重增加了近2个百分点,50%的低收入群体的收入比重下降了2. 15个百分点,中等收入群体所占比重尽管有所提升,但基本上可以忽略不计。墨西哥和巴西是这时期为数不多的几个中低收入群体收入比重改善的国家。1989-2002年,墨西哥低等和中等收入群体占社会总收入的比重分别增加了0.42个和0.85个百分点,而同期高收入群体所占比重反而下降了1.27个百分点。巴西在大致同一时期也表现出类似的变化,不过中等收入群体收入比重的增幅要比墨西哥小得多,变化最明显的是低收入群体,这一群体所占收入比重在1990-2002年间提高了1.32个百分点(见表2)。

很明显,80年代的调整和90年代的改革给富人造成的影响最小(甚至可以从中渔利),穷人变得更穷,而中间收入群体则经历了大规模的向下流动,成为新穷人。与传统的结构性穷人相反,这些“新穷人”并不是居住在贫民窟里,而通常住在中产阶级社区里,且往往受过良好的教育。这种中产阶级的贫困化在阿根廷最为典型。阿根廷是拉美中产阶级形成较早,也是规模相对较大的国家之一。自20世纪以来,阿根廷保持了长期的经济增长,居民收入和教育水平不断提高,医疗覆盖面持续扩大。到70年代初,按照某些标准,阿根廷已经初步建成了中产阶级社会,中产阶级占全国就业人口的比重名列拉美三甲。联合国拉美经委会的报告显示,1970年,阿根廷只有3%的城市贫困家庭,主观上自认是中产阶级的人口超过70%。但到70年代中期,许多人改变了这种认知。债务危机后的结构性调整使阿根廷社会出现了历史上第一次大规模的经济衰退。1980-1990年间,阿根廷的国民收入减少了1/4,家庭平均收入下降了22 %。中产阶级收入的下降幅度更加明显:教师的收入下降了28%,公共雇员的收入下降了32%,小企业主的收入下降了36%。就“新穷人”的增幅来看,在阿根廷经济开始恶化的1974年,只有很少的家庭是新穷人,到1984年新穷人占总人口的比重上升到4.2%,而到1990年进一步猛增至18.4%。90年代的新自由主义改革不仅没有缓解新贫困问题,反而使中产阶级陷入更深的危机。20世纪90年代的10年间,阿根廷有700万中产阶级(约占总人口的20%)沦为“新穷人”。而在更长的1980 -2002年期间,阿根廷“新穷人”的数量从占总人口的3.1 %上升到35.8%。就绝对数量而言,阿根廷生活在贫困线下的前中产阶级从1980年的21.9万人骤增至2002年的430万人,20多年间增长了近20倍。

中产阶级的收入下降或贫困化带来了消费模式的变化。20世纪六七十年代,拉美中产阶级形成了一种拔高(upscale)的消费模式,比如住宽敞、精装修的房子,上私立学校和到国外度假等。但从70年代后期,特别是在八九十年代,部分中产阶级家庭的收入降至与富裕的体力劳动者家庭大致相当的水平。收入的下降迫使中产阶级首先做出的反应就是削减家庭预算,改变消费模式:比如放弃奢侈品,转而购买普通廉价品,以及减少或取消国外度假等。中产阶级家庭对危机做出的另一种反应是放弃私人医疗和教育服务,转而使用公共医疗和教育设施。通常而言,中产阶级家庭很少会让孩子到公立学校接受初中等教育,因为公立学校的教育质贫和师资都比较差,且生源主要来自下层阶级。但到20世纪90年代,拉美中产阶级家庭到公立医疗机构就诊和送孩子去公立学校上学的数量逐渐增多。另外,还出现了一种“消费民主化”趋势,即中产阶级和低收入群体之间的消费趋同现象。这主要是由于经济危机消除了中产阶级(特别是下中产阶级)与体力劳动阶层之间的经济差异。在巴西,中产阶级用于住房和交通方面的开支增加了(实际上这是工人阶级的主要开支),而在服装和象征中产阶级社会地位的休闲方面的支出下降了。事实上,在经济压力下,中产阶级还放弃了象征社会地位的雇佣家庭佣工。比如,对墨西哥主要城市的统计数据显示 ,整个80年代,领薪家庭佣工的绝对数量明显下降了。

三 中产阶级贫困化的主要动因

工薪收入是中产阶级的主要收入来源,因此收入的下降主要是由失业或就业质量下降所致。从债务危机爆发到整个90年代,拉美国家的城市公开失业率一直在高位徘徊。

(一)中产阶级的失业

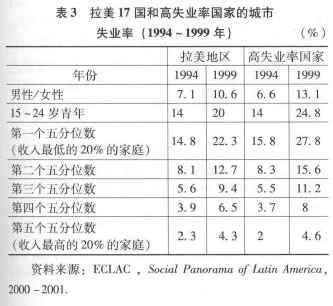

70世纪90年代的新自由主义改革同样给中等收入群体的就业带来了负面影响,但影响程度不及低收入群体(见表3)。从整个地区来看,40%的中等收入家庭(第三和第四个五分位数)的失业率远高于收入最高的20%的家庭,但低于收入最低的40%的家庭。整个90年代,40%的中等收入家庭的失业率出现了显著增长。到90年代末,中等收入家庭的失业率比90年代中期上升了近两倍。同期,在高失业率国家,这一情势甚至更加严重。1994年,处于第三和第四个五分位数的家庭的失业率在1994年分别为5.5%和3.7%,尚低于拉美地区17国的平均数,但到1999年,这两个数字已猛增到11.2%和8%,大大高于拉美地区的平均数。这组数字允分说明,整个90年代,拉美国家中等收入群体的就业状况明显恶化了。中等收入群体和低收入群体都沦为新自山主义改革的牺牲品。

从职业方面来看,也可以发现大致相同的情况。我们不妨分析一下20世纪90年代拉美5国(阿根廷、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、委内瑞拉)25-59岁职业和技术人员失业率的增加趋势。在这5个国家中均出现了职业和技术人员失业增加的情况。除巴西之外的其他4个国家,职业和技术人员在10年间的失业率增幅均接近或超过3% ,其中阿根廷和哥伦比的变动幅度最大,两国职业和技术人员的失业率分别从1990年的1.3%和4.5%增加到1999年的7.0%和9.5%。增长幅度超过500%和200%。另外,中产阶级的失业时间也较其他劳动者更长。拉美11国的数据显示,职业和技术人员的失业时间高于平均数:到90年代末,城市劳动力平均找工作的时间是4.3个月,而技术人员平均为5.2个月,专业人士更长,为6.6个月。

(二)中产阶级就业的非正规化

中产阶级就业形势恶化的第二种表现是就业的非正规化、这里主要从收入和教育水平两个方面进行分析。

数据显示,20世纪80年代,玻利维亚、巴西、委内瑞拉等国40%的中等收入群体在非正规部门就业的比重相对较高。在玻利维亚,中等收入群体在非正规部门就业的比重甚至高达60%,接近低收入群体在非正规部门就业的比重。在委内瑞拉,这一比重也保持在40%左右。中等收入群体就业非正规化同样严重的还发生在洪都拉斯、危地马拉等多数中美洲国家。虽然中等收入群体在非正规部门就业的比重低于低收入群体,但远高于高收人群体。在哥斯达黎加,中等收入群体的这一比重比高收入群体高出10%以上。而在洪都拉斯甚至高出20%。进入90年代,在智利和厄瓜多尔等国,第二个五分位数在非正规部门稳定就业的比重从1990年到2002年间增加了25%,而委内瑞拉更是增加了46%。

从另一个视角,即不同受教育水平的就业状况,也可以看出中产阶级向下就业的趋势。总体上来看,1990-2002年,在阿根廷、智利、厄瓜多尔和委内瑞拉4国,接受8年以上教育的户主进入非正规部门就业的比重增加了。尽管阿根廷、智利和厄瓜多尔之间的变动幅度存在差异,但一个总体趋势是,受教育年限越长的户主,进入非正规部门的比重越高。比如,在智利和厄瓜多尔两国,受教育年限在16年以上的户主,其进入非正规部门就业的增幅超过40 %。当然,在这4国中,最突出的是委内瑞拉。在不同的教育水平上,委内瑞拉进入非正规部门的增加比重都比较大,其受教育年限在8-10年、11-15年和16年以上的户主进入非正规部门的比重分别增加了83.1 %,107.7%和49.4 % 。最令人感到困惑的可能是阿根廷,因为在4国中,阿根廷不同教育水平的户主进入非正规部门的比重都是最低的。事实上,这主要是由于阿根廷的高失业率造成的。数据显示,受教育年限在13年以上的户主的失业率明显增加了,其中受教育年限在13-15年之间的户主的失业率从1994年的3.8%上升到2002年的5.7%,增加了近一半;而受教育年限在16年以上的户主的失业率同期从8.5%上升到11.5%,增加了35%左右。这反映出一个严重的问题:即受教育年限越长,进入非正规部门就业的概率越高。这是文凭贬值的一个强烈的信号。

文凭贬值的现象同样可以从受教育年限较长的青年失业率的情况得到佐证。拉美青年(15-24岁)群体的失业状况比较严重。到90年代末,拉美青年失业率几乎是地区失业率的两倍,而且在许多国家,青年失业人口的数量几乎占了失业人口的一半。1994-1999年,拉美地区的青年失业率从14%增加到20 %,而在8个高失业率国家,这个数字更是达到24.8 %。90年代,拉美青年失业率的一个特点是,处于中等收入阶层的青年的失业率出现了相当比例的增长。在6个国家(阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加和尼加拉瓜)中,阿根廷和哥伦比亚最为突出。到2002年,两国受教育年限在10-12年之间的青年的失业率是最高的,均接近30%;而受教育年限在13年以上的青年人的失业率同样不低,分别接近23%和27%。其他国家受教育年限在10-12年和13年以上的青年的失业率虽然相对稍低,但无论平均水平还是个体而言,都是比较高的。2002年,6国中受教育年限在10-12年的青年的平均失业率仍高达20 %,而受教育年限在13年以上的青年的这一比重为6.7% 。受过中上等教育水平的青年的失业率增加传递出一个重要的信号:中产阶级青年具有脆弱性这似乎存在着一个高教育和低就业的悖论。90年代,青年人接受正规教育的年限远高于其父辈,但失业率却是他们的三四倍。

(三)公共部门的萎缩

公共部门传统上是拉美中产阶级就业的重要来源。这一部门的工作稳定性、社会地位以及福利保障吸引了大量的优质人员就业,推动了中产阶级的稳定发展。但20世纪八九十年代的结构性调整和新自由主义改革极大冲击了中产阶级的地位。

80年代债务危机爆发后,拉美许多国家在国际金融机构的压力下推行了一系列的应对措施,其核心内容是削减公共支出,减少国家对经济和社会的干预。这些措施不仅引起公共部门实际工资的下降,更导致公共部门就业的萎缩。在委内瑞拉,1984年之前,公共部门就业的降幅相对较小(1987年公共部门就业的规模尽管有所恢复,但仍低于1983年的水平);而在其他国家,比如阿根廷、哥伦比亚、哥斯达黎加和墨西哥,公共部门就业的增幅相对于历史上的其他时期明显减少了。1984年后,公共部门就业受影响最严重的是哥伦比亚、墨西哥、委内瑞拉等国。这充分表明以削减公共开支为主要内容的调整计划对公共部门就业的重要影响。总体上来看,到债务危机结束前后的1986年,拉美多数国家的公共部门就业都受到了影响。数据显示,在乌拉圭,公共部门就业占全部经济活动人口的比重从危机爆发前(1980年)的21.6%下降到危机结束时(1986年)的20.7%,智利同期则从8.1%下降到7.5%。这一时期,公共部门就业降幅最大的是委内瑞拉,占经济活动人口的比重下降了2.5个百分点,而占工薪就业的比重则下降了4.7个百分点。

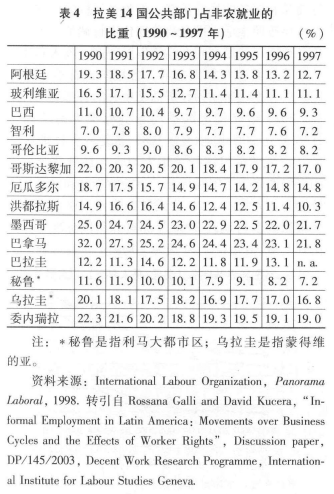

90年代,公共部门就业总体上继续呈萎缩态势,但与80年代略有不同的是,公共部门的缩小主要是由于私有化进程和国家角色的深刻变化带来的。在许多国家,国家对生产部门的干预急剧收缩,社会计划的方向和范围也出现了某种变化。对中产阶级家庭而言,中产阶级传统的工作机会减少了,白领职业不断地从公共部门向私人部门转移。公共部门就业规模的缩小和国营企业私有化导致90年代有数百万人失去稳定的工作岗位。表4显示了20世纪90年代大部分时期公共部门就业占非农就业比重的变动。整体而言,这个时期的公共部门就业出现了3个方面的特点。首先,从总体上来看,拉美公共部门占非农就业的比重在90年代稳定下降,不过降幅有限,1990-1997年的降幅不足3个百分点。其次,尽管就整个地区而言公共就业的增幅不大,但不同国家之间存在巨大的差别。比如在阿根廷,1990年公共部门占非农就业的比重为19.3%,但到1997年已经下降到12.7%,降幅接近52%,是平均水平的两倍多。在哥伦比亚、墨西哥、乌拉卡和委内瑞拉等国,公共部门就业的比重则下降了3-5个百分点、最后,少数国家出现了降一升一降的波动态势,但总体上呈上升状态。比如在智利,公共部门就业占非农就业的比重到1992年已经上升了1个百分点,达到8%,但之后稳定下降,到1997年已降至7.2%,但仍高于1990年的水平。总而言之,公共部门的萎缩使中产阶级的规模和发展受到了极大的遏制。不过同时需要指出的是,公共部门就业的减少对于公共雇员的影响是不同的:那些获得充分补偿而选择“下岗”的雇员则可能发生向上的社会流动;而对于其他雇员来说,无论是继续留在公共部门内还是被迫离职,可能主要都面临向下的社会流动,因为即使那些继续留任的也面临着因国家管理作用减弱而导致社会地位的下降和收入的减少。

四 结论

20世纪80年代的债务危机和90年代的新自由主义改革深刻地改变了拉美的中产阶级,其直接体现就是中产阶级社会和经济地位的下降,即中产阶级的贫困化由于工薪就业是绝大多数中产阶级的主要收入来源,因此中产阶级的贫困化主要是由就业水平和就业质量下降导致的,比如失业、就业不足和非正规就业等。传统理论认为,中产阶级是经济增长的催化器和社会稳定器,中产阶级的贫困化势必对拉美国家乃至整个地区的长远发展和社会稳定带来严重的负面影响。比如,中产阶级的贫困化提出了新的政策挑战,因为传统上被视为社会稳定器的中产阶级一旦基本权益得不到保障,就可能和社会底层结盟而逆转为社会的振荡器。由此要求政府部门在继续解决传统的结构性穷人问题的同时,不得不平衡考虑新穷人的需求和呼声。另外,中产阶级首先是经济增长的产物,中产阶级的逆转是经济进程中的不正常现象,它要求对既有发展模式进行反思,即如何更好地平衡经济发展和社会发展的问题。这也是2!世纪拉美政策制定者要考虑的重大事项。