中美洲国家治理与社会安全

内容提要 就总体而言,中美洲国家的治理体系受到历史传统、社会结构和国际环境的限制而存在诸多缺陷,受制于封闭的社会等级结构,缺乏内生性和自主性。尽管民主化进程使大多数中美洲国家的治理体系获得形式合法性,但它们仍然缺乏实质合法性。国家治理体系的缺陷使这些国家治理能力的提升速度长期滞后于社会发展的要求,甚至于出现局部的治理“失灵”,由此催生大量的有组织犯罪团伙,并伴以枪支的泛滥和贩毒的横行,最终导致以暴力犯罪高发为主要特征的恶劣社会安全状况。暴力犯罪已经成为比失业更令公众担忧的问题,并对经济发展产生直接而剧烈的冲击。这种恶劣的社会安全状况已经成为威胁许多中美洲国家民主体制合法性的紧迫问题。这些国家急需完善国家治理体系、提高其实质合法性,进而增强国家治理能力,推动社会公正的实现,最终消除犯罪行为滋生的土壤和犯罪组织的生存空间。

关键词 中美洲 治理体系 治理能力 凶杀率

国家治理体系是一国规范社会权力运行和维护公共秩序的一整套体制机制与法律法规安排。在中美洲,基于历史传统、社会结构和国际环境而形成的国家治理体系存在诸多缺陷。民主化为中美洲国家治理体系输入形式合法性,却没有使其获得实质合法性。这样一种状况损害了中美洲国家的国家治理能力,使它们难以有效管控政治、经济和社会发展进程,从而为犯罪行为,尤其是暴力犯罪的滋生留下巨大的活动空间。因此,要想有效应对以凶杀犯罪高发为主要特征的恶劣社会安全状况,中美洲国家就必须大力改善国家治理体系和提升国家治理能力,从而消除犯罪行为滋生的土壤和犯罪组织的生存空间。

一 中美洲国家治理体系的国别属性

中美洲国家治理体系是基于历史传统、社会结构和国际环境而逐步形成的。浓厚的国别属性对其治理体系的发展产生深远的影响。

(一) 基于历史传统而形成的中美洲国家治理体系

中美洲[1]在16世纪初至19世纪初受到西班牙长达300年的殖民统治。在此期间,当地的政治体制、经济体制和社会体制完全服务于宗主国的利益,没有形成适应本土需求、具有内生性质的政治体制和经济发展模式。中美洲在19世纪初赢得独立。不同于墨西哥和南美洲,该地区没有爆发反抗西班牙殖民统治的大规模独立战争。旧秩序的崩溃主要是由外源性因素造成的。在西属美洲独立大潮涌动、西班牙军事力量受到沉重打击的情况下,中美洲趁机在1821年宣告独立。在独立之初,该地区各派政治势力进行激烈角逐,先是出现君主制与共和制之争,后又出现联邦制与分省独立之争。在保守派的推动下,中美洲在1822年加入墨西哥帝国。随着墨西哥形势陷入混乱,它在1823年转而成立中美洲联邦,君主制由此被彻底否定。随着地方割据势力的膨胀,中美洲联邦最终在1838年解体,分裂为5个独立的民族国家(危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜和哥斯达黎加)。

由于没有形成一套开辟新秩序所需的政治方案,独立之后的中美洲难以保障政治稳定。地区各国政权的更替往往依靠非制度化的,甚至是暴力的方式实现。许多政治领导人建立“共和式独裁”[2],依靠个人命令统治国家,宪法、议会和选举形同虚设。反对派往往只能通过军事政变或内战获取执政权。

对于国家发展前途的不同看法使中美洲国家的政治精英分化为两大政治派别:自由派和保守派。自由派深受欧洲启蒙思想的影响,主张实行联邦制,限制教会权力,废除奴隶制,实行土地改革,通过降低关税、扩大对外贸易促进经济发展。保守派主张建立一个强有力的中央集权政府,维持现行土地占有状况,延续教会和军人特权。

自由派和保守派之间尖锐的意识形态冲突导致中美洲国家不断通过国家间战争和内战重塑政治秩序。在中美洲联邦时期,以莫拉桑(Francisco Morazán)将军为首的自由派曾与保守派进行多次地区范围的内战。联邦解体之后,各国自由派与保守派之间的矛盾屡屡触发内战。1854年爆发的尼加拉瓜内战引发美国冒险家威廉·沃克(William Walker)的介入,进而导致一场地区范围的战争。时至20世纪90年代,危地马拉和平进程的实现才使中美洲暂时告别内战的困扰。

历史经验表明,中美洲国家治理体系始于较低的起点,缺乏内生性,其完善和发展需要一个长期而艰难的过程。

(二) 基于社会结构而形成的国家治理体系

西班牙在中美洲推行一套与殖民统治相适应的社会等级制度,等级的高低与种族属性有直接联系。中美洲的种族群体包括半岛人(Peninsulares)、克里奥尔人(Criollos)、梅斯蒂索人(Mestizos)、印第安人、穆拉托人(Mulattoes)、松博人(Zambos)和黑人。种族群体和社会阶层呈现高度的重合,以西班牙人为核心的白人处于社会上层,而有色人种往往处于社会下层。

半岛人来自西班牙本土,是中美洲社会的最高阶层,唯有他们能够担任殖民地的最重要职务(尤其是教会、军队和政府的最高层级职务)。克里奥尔人是中美洲的土生白人,拥有土地和财富,属于精英阶层。梅斯蒂索人(白人和美洲印第安人的混血后代)处于社会的中间阶层,穆拉托人(白人与黑人的混血后代)、松博人(印第安人与黑人的混血后代)、印第安人和黑人只能在社会下层挣扎。简言之,这是一个由白人贵族集团统治贫困且肤色黝黑百姓的等级制社会。[3]

在殖民时期的社会等级制度的作用下,中美洲国家在独立之后形成高度固化的社会结构:上层是少数精英(往往是白人),然后是少数中间群体,最后是占人口80%~90%的下层群体。[4]相较于殖民地时期,中美洲社会层级的最大变化就是:克里奥尔人取代半岛人成为统治精英。这一群体是该地区独立进程的领导者,因而也是独立进程的最大受益者。印第安人和黑人仍然是社会下层的主要群体。上层群体和下层群体之间的政治地位和经济收入差距极为悬殊。上层群体控制着最重要的生产资料——土地,政治制度和法律规则服从于他们的意志和利益。由于中美洲经济长期以农业为主,恶劣的工作条件和微薄的报酬使大多数劳动者难以改善经济状况,实现向高社会阶层的流动。

(三) 基于国际环境压力而形成的国家治理体系

中美洲连接南北美洲大陆、沟通东西大洋,是至关重要的全球战略通道,在几百年间一直是欧美列强的争夺之地。西班牙、墨西哥、英国和美国都对中美洲的发展进程产生了重要影响。

19世纪以来,美国给中美洲留下的烙印尤为深刻。美国在墨美战争中兼并的领土为它在中美洲的扩张注入动力。在大陆铁路开通之前,从纽约前往加利福尼亚的最快和最安全的路线就是乘船前往中美洲,然后从那里前往加利福尼亚。这意味着对西部的开发使中美洲成为美国国内交通线的重要组成部分。此后,随着美国的不断崛起,中美洲作为战略通道的重要性日益凸显。

到20世纪初,美国已经成为中美洲最具战略主导权的外部大国,完全摆脱了英国的牵制,独力开凿具有重大战略意义的巴拿马运河。中美洲对美国的政治、经济依附不断加深。美国对许多中美洲国家进行频繁的直接或间接干预。时至1989 年,美国再度军事干涉中美洲,推翻巴拿马的诺列加政府(1983~1989年)。

在美国的巨大压力下,许多中美洲国家政府沦为美国利益的代言人。地区各国的独裁者只要迎合美国的需求,就可以获得它的政治支持和资金支持,巩固其执政地位。索摩查家族之所以能够在尼加拉瓜维持独裁统治40多年(1937~1979年),美国的支持无疑是最重要因素之一。美国以各种方式打压中美洲的社会改良运动和革命运动,例如策动反对派推翻危地马拉的阿本斯政府(1951~1954年)。在这种状况下,中美洲国家无法独立地制定国家发展政策或实施重大的社会改革。

二 中美洲国家治理体系的合法性

国家治理体系包括三个方面的合法性: 一是形式合法性;二是实质合法性;三是认同合法性。形式合法性与政权产生的程序相关联,实质合法性与国家治理的有效性相关联,认同合法性则与大众对政权系统的看法相关联。[5]

在由威权体制向民主体制转型的过程中,中美洲国家大致遵循两种路径。第一种是执政精英与社会各利益集团进行利益妥协,以较为和平的方式推进政权转型(例如哥斯达黎加、伯利兹、巴拿马和洪都拉斯);第二种是体制之外的精英进行暴力斗争,推动国家走向民主化(例如尼加拉瓜、危地马拉和萨尔瓦多)。哥斯达黎加是最早确立民主体制的中美洲国家。伯利兹在1981年独立之后,没有出现民主体制的中断。在巴拿马和洪都拉斯,军方主动交权开启民主化进程。

独裁者、军人和寡头集团组成的独裁政府是尼加拉瓜、危地马拉和萨尔瓦多民主化进程的主要障碍。为破除这一障碍,这些国家在20世纪下半期爆发血腥的内战。危地马拉内战(1960~1996年)导致20万人死亡,萨尔瓦多内战(1980~1992年)导致7.5万人死亡,尼加拉瓜内战(1972~1990年)导致6万人死亡。[6]这些惨烈内战一度把整个中美洲拖向战争边缘。

上述3国和平进程的解决方案是以民主化作为核心内容。尼加拉瓜、萨尔瓦多和危地马拉分别在1990年、1992年和1996年结束内战。它们的内战解决方案都是以政治民主化为核心内容,以便使政治矛盾通过体制内途径得到解决。根据这些国家的和平协议, 反政府游击队同意放下武器, 政府同意进行政治改革并举行受到国际监督的选举。

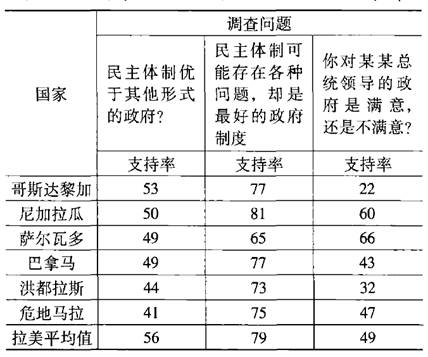

民主化进程使中美洲国家形成了具有形式合法性的国家治理体系。20世纪90年代以来,所有中美洲国家都能够定期举行受到广泛监督、多党参与的竞争性选举,从而产生民选政府治理国家。这是中美洲政治发展进程的重大成就。但是,选举是自由化而非民主化的充分条件。中美洲国家在定期选举基础上建立起来的民主体制属于所谓的“低强度民主”[7],国家治理的有效性存在严重的欠缺。传统精英仍然控制经济社会权力,贫困、不平等和不公正尚未得到有效解决,严重的暴力和犯罪行为不断侵蚀民主体制的基础。这些状况导致大众陷入“民主幻灭”。就总体而言,中美洲的大多数国家尚未形成具有实质合法性的国家治理体系(见表1)。

洪都拉斯是国家治理体系缺乏实质合法性的典型案例。研究显示,该国公民怀有强烈的“三重不满”(triple dissatisfied),即对现行民主体制的不满、对现行民主体制价值观的不满以及对现行民主体制经济表现的不满。“拉美民意项目”(LAPOP)在2012年对拉美26国进行调查,结果显示,洪都拉斯人的“三重不满”情绪最为强烈。那些“三重不满”情绪最浓厚的民众往往强烈担忧自己所在社区的团伙犯罪,对司法体制缺乏信心。[8]相较于中美洲邻国,洪都拉斯人对政治合法性的认同程度非常低。该国之所以在2009年6月28日爆发军事政变,政治不满情绪和民意的两极分化是重要的背景因素。

表1 2013年中美洲国家民众对民主体制的看法(%)

资料来源:“拉美晴雨表”(Latinobarómetro )调查结果。Marta Lagos, “Democracy in Latin America:Trends in the Latest Latinobarómetro Survey”, February 3,2014. http://www.norlarnet.uio.no/pdf/events/2014/presentation-lagos.pdf

三 中美洲国家治理能力的状况

中美洲国家的国家治理体系具有显著的缺陷。就历史传统而言,中美洲国家治理体系始于较低的起点,缺乏内生性,服务本土需求的能力较低。就社会结构而言,中美洲国家治理体系包含高度封闭的金字塔形社会等级结构。就国际环境而言,中美洲国家治理体系一直承受地区霸权国(美国)的巨大压力,其自主性受到严重的限制。民主化为中美洲国家的治理体系输入更多的合法性,但尚未使该地区国家形成具有实质合法性的国家治理体系。

国家治理体系的缺陷损害了中美洲国家的国家治理能力。国家治理能力是一国政府运用国家制度管理各方面事务的综合能力,管理范围包括政治稳定、经济增长、社会发展等各个方面。总体而言,由于国家治理体系的制约,大多数中美洲国家治理能力的提升速度长期滞后于社会发展的要求(参考表2)。唯一的例外是哥斯达黎加。该国在独立后,依据同质性较高的人口结构(欧洲移民占据人口主体和较为均衡的土地所有权结构(小土地所有者较多)而实现政治的稳定和民主化,逐步构建了一个较为有效的国家治理体系,从而形成远远高于其他中美洲国家的国家治理能力。

在政治领域,大多数中美洲国家治理能力的欠缺主要表现为:无力改变寡头集团长期把持权力的局面,未能把广大的中下层民众纳入政治权力和经济收益分配进程。由于不能适时拓宽政治参与的渠道和吸纳新兴政治力量,许多中美洲国家陷入长期的政治不稳定状态。

在经济领域,大多数中美洲国家治理能力的欠缺主要表现为:政府未能积极有效地引导经济的发展。中美洲国家长期奉行初级产品出口导向型经济发展模式,未主动把握启动工业化和经济多元化的诸多机遇,迟迟不能使经济发展的质量得到提升。

在社会领域,中美洲国家未能有效改善社会发展状况。土地的兼并和高度集中未能得到有效化解,导致农村普遍贫困。二战之后,地区各国迎来爆炸性的城市化进程。快速的城市化、高失业率、过度拥挤和缺少管控的城市生活往往与高犯罪率相联系。青年人无法通过正当的经济参与实现经济自立,往往选择加入犯罪团伙或参加各类违法犯罪活动。

司法部门是中美洲国家治理能力最为薄弱的功能领域之一。中美洲国家普遍实行三权分立,但行政部门长期占据主导地位,司法部门欠缺独立性。警力短缺和司法能力不足导致许多案件难以审结定罪。例如,洪都拉斯在2006年共有63537件案件记录在案。其中49198件付诸侦查,最终仅有1015件审理完毕。[9]这种状况意味着许多犯罪分子可以逍遥法外。司法部门的软弱无力实际上成为助长犯罪行为的一个因素。

表2 世界治理指数(WGI)

注:表格数值均为估计值。数值区间为-2.5(代表最差治理表现)到2.5(代表最好治理表现)。

资料来源:The World Bank Groups, “The Worldwide Governance Indicators”, 2014. http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

严重的政治腐败直接损害中美洲国家治理能力。腐败阻碍国家提供公共服务,破坏纳税基础,扭曲公共支出,最终导致经济社会发展受挫。地区各国的许多高级官员卷入腐败案件,严重损害了民主体制的声誉。政治腐败也损害了司法部门的效用。司法是一个国家保持稳定和实现社会公正的最后的也是最有力的救济手段。[10]中美洲国家的民众对警察普遍缺少信任。几乎一半的萨尔瓦多人和洪都拉斯人,每3个危地马拉人之中有2人认为,当地警察卷入犯罪活动。[11]

中美洲国家治理能力实际上出现局部的“失灵”。在中美洲的许多城市,政府权力未能有效覆盖被排斥社会群体聚居的区域。有组织犯罪团伙作为一种次国家行为体(a sub-state actor)控制了这些区域,并将其转化为自己的地盘,负责建立和维持基本秩序。这些区域的居民通常难以获得工作岗位、贷款或一般居民可以享受的社会福利,也难以获得国家提供的安全保障。因此,他们只能接受有组织犯罪团伙提供的基本秩序。犯罪团伙可以在其地盘上进行各种有利可图的犯罪活动,甚至可以通过影响该区域选举投票结果而发挥相当的政治影响力。为获得政治庇护,它们通过行贿拉拢政界高层与其进行合作。

四 中美洲的恶劣社会安全状况

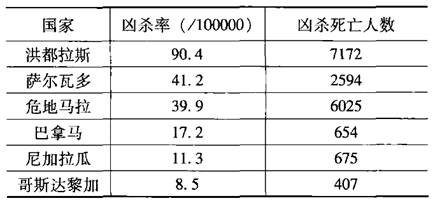

国家治理体系的内在缺陷和国家治理能力的欠缺使中美洲社会安全状况长期处于高危状态。该地区不仅广泛存在贩卖人口、贩毒、绑架等犯罪行为,更是当今世界暴力犯罪最为高发的地区。洪都拉斯、萨尔瓦多和危地马拉的凶杀率处于世界最高之列。2012年,洪都拉斯的凶杀率为10万分之90.4,萨尔瓦多为10分之41.2,危地马拉的凶杀率为10万分之39.9(见表3)。

表3 2012年中美洲凶杀率和凶杀死亡人数国家凶杀率

资料来源:United Nations Office on Drugs and Crime,“UNODC Homicide Statistics 2013”http://www.unodc.org/gsh/en/data.html

大量的有组织犯罪团伙(mara)是暴力犯罪的主要实施者。据估计,中美洲有900多个有组织犯罪团伙,其成员约为7万人。大多数犯罪组织成员的年龄在15~34岁之间。[12]近年来,有组织犯罪团伙依靠贩毒带来的暴利变得更为强大。但是,它们并不依靠特定非法行为生存。即便不贩毒,它们也可以在自己控制的地盘上进行其他犯罪活动(例如收取保护费和绑架勒索),牟取非法利益。

易于获取枪支是中美洲暴力犯罪猖獗的重要诱因。在该地区,65%的凶杀行为与枪支有关。[13]多个中美洲国家在20世纪60~90年代经历内战,遗留大力的武器弹药。此外,大量的枪支通过走私进入该地区。据估计,中美洲有大约450万件小型枪支(2007年)。[14]

贩毒是助长暴力犯罪的推手。中美洲是连接世界最大可卡因消费市场(美国)和最大可卡因产地(南美洲)的陆地走廊。据估计,90%流入美国的毒品都是取道中美洲进行走私。墨西哥卡尔德龙政府(2006~2013年)严厉打击贩毒,而中美洲国家缺乏展开相应打击行动的资源和能力。这就导致贩毒行为和跨国贩毒集团从墨西哥向中美洲转移。跨国贩毒集团和当地有组织犯罪团伙的冲突直接加剧中美洲的暴力犯罪势头。

在中美洲,暴力犯罪已经成为比失业更令公众担忧的问题。地区各国民众普遍存在不安全感,不得不向私人安保机构求助。洪都拉斯仅有1.4万名警察,却有约7万名私人保安。[15]暴力犯罪导致一些中美洲国家的内政失序。2012年,危地马拉内政部宣布其国内有58个城市是“不可治理的”。[16]美国南方司令部司令约翰·凯利(John F.Kelly)将军在2014年指出,中美洲需要一场打击跨国犯罪组织、恢复法治和领土主权控制的行动,以改善其安全形势。[17]

暴力犯罪所导致的恶劣社会安全状况对中美洲的经济发展产生直接而强烈的冲击。第一,打击暴力犯罪需要高昂的费用。政府被迫把原本可以用于推动经济增长的资金转用于维护公共治安。据估计,中美洲用于社会治安和司法的资金接近40亿美元,相当于该地区GDP的2.66%(2010年)。[18]第二,暴力犯罪对下层民众的打击尤为严重。它可能夺走一户家庭唯一劳动力的生命,或使主要依靠体力劳动谋生的人受到伤残。在萨尔瓦多,暴力导致的社会成本相当于GDP的11.5%。[19]第三,暴力犯罪猖獗导致的恶劣治安状况加剧社会分裂、资本外流和人才外流,吓跑投资者和游客。暴力犯罪迫使人们缩小活动范围,以便保障自身安全。这就抑制了人员的流动和贸易的开展。犯罪活动降低人们的生活水准,迫使很多人选择移民海外。因此,中美洲国家面临熟练劳动力大量流失的不利形势。

五 结论

以凶杀犯罪高发为主要特征的恶劣社会安全状况表明,哥斯达黎加之外的大多数中美洲国家的国家治理能力存在重大的欠缺,而这种欠缺正在损害中美洲国家治理体系的合法性。猖獗的暴力犯罪严重损害公民与政府之间的关系。国家的基本职责是保障公民的人身安全,如果国家无法履行这一职责,公民就不会认真看待民主体制。在中美洲国家,只有尼加拉瓜的多数民众赞同政府解决犯罪问题的政策,危地马拉的情况则完全相反。[20]绝望之中的民众往往会寻求极端的解决办法。“拉美晴雨表”的调查结果显示,中美洲的许多民众认为,这如果政府腐败或无力应对犯罪,一场军事政变就是可以接受的。[21]就意味着,恶劣的社会安全状况导致威权统治卷土重来的可能性大增,已经对地区各国的民主体制构成直接威胁。因此,改善社会安全状况不仅仅是一个具体功能领域的问题,而是一个牵涉中美洲国家发展全局的重大战略问题。

有鉴于此,中美洲国家的长期目标应该是通过完善国家治理体系和提高其实质合法性,进而增强国家治理能力。在中美洲,最富有的国家(哥斯达黎加)和最贫穷的国家(尼加拉瓜)都是最安全的国家。尼加拉瓜的凶杀率远远低于比它富裕得多的巴拿马(见表3),一些专家认为,尼加拉瓜的警察和监狱体系是中美洲最好的。[22]事实表明,最贫困的国家并不必然是凶杀犯罪率最高的国家。与凶杀犯罪率高发更相关的因素可能是一个国家贫富分化的程度(而非绝对贫困的程度)。因此,地区各国治理体系应当把工作重点放在缩小贫富分化、推动社会公正的实现,最终消除犯罪组织的生存空间和犯罪行为滋生的土壤。

(责任编辑高涵)

收稿日期:2015-02-10

作者简介:王鹏,男,法学博士,中国社会科学院拉丁美洲研究所政治研究室副研究员,中美洲和加勒比研究中心秘书长。(中国社会科学院拉丁美洲研究所,北京100007)

[1]本文讨论的中美洲包括巴拿马、哥斯达黎加、洪都拉斯、尼加拉瓜、萨尔瓦多和危地马拉。

[2] [美]托马斯·E斯基德莫尔等著,张森根、岳云霞译:《现代拉丁美洲》(第七版),北京,当代中国出版社,2014年,第97页。

[3] [美]E.布拉德福德·伯恩斯、朱莉·阿·查利普著,王宁坤译:《简明拉丁美洲史》(第八版),北京,世界图书出版公司,2009年,第69页。

[4] [美]托马斯·E斯基德莫尔等著,张森根、岳云霞译:《现代拉丁美洲》(第七版),北京,当代中国出版社,2014年,第45页。

[5]刘建军:《和而不同: 现代国家治理体系的三重属性》,载《复旦学报》(社会科学版),2014年第3期,第150~160页。

[6] United Nations Office on Drugs and Crime, “Crime and Development in Central America”,Vienna,May 2007. http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Central-america-study-en.pdf

[7] Barry Cannon and Mo Hume, “Central America, Civil Society and the ‘Pink Tide’: Democratization or Dedemocratization?”, London, February 2012. https://www.maynoothuniversity.ie/sites/default/files/assets/document/Cannon%20Hume%20Democratization%20Feb%202012.pdf

[8] Orlando J.Pérez, Mitchell A.Seligson, and John A.Booth, “Wither Honduras? Volatile Elite Politics and Citizen Dissatisfaction”, in Americas Barometer Insights 2013. http://www.AmericasBarometer.org

[9] World Bank,“Crime and Violence in Central America:A Development Challenge”,Washington D.C, 2011. http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/FINAL_VOLUME_I_ENGLISH_CrimeAndViolence.pdf

[10]李林:《通过法治实现公平正义》,载《北京联合大学学报》(人文社会科学版),2014年第3期,第5~16页。

[11] World Bank, “Crime and Violence in Central America Volume II”, in Report No.56781.LAC, Washington D.C, September 2010http://www.agora-parl.org/sites/default/files/crime_and_violence_in_central america_- a__ _ development_challenge.volume_2_world_bank_report_2010.pdf

[12] World Bank, “Crime and Violence: A Staggering Toll on Central American Development”, Washington D.C., April 7, 2011. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,contentMDK:22881633~page.PK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html

[13] United Nations Office on Drugs and Crime, “2011 Global Study on Homicide: Trends, Contexts, Data”, Vienna, 2011http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf

[14] World Bank, “Crime and Violence: A Staggering Toll on Central American Development”, Washington D.C., April 7, 2011http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,contentMDK:22881633~pagePK:64257043~piPK:437376~theSite PK:4607,00.html

[15] Inter-American Commission on Human Rights, “Annual Report 2013”, Washington D.C., 2013http://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2013/docs-en/AnnualReport-Chap4-Honduras.pdf

[16] United Nations Office on Drugs and Crime, “Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean: A Threat Assessment”, Vienna, 2012http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_english.pdf

[17] Jim Garamone, “Southcom Chief Urges Campaign Plan for Central America”, in DoD News, Washington D.C., October 8, 2014http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=123361

[18] United Nations Office on Drugs and Crime, “Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean: A Threat Assessment”, Vienna, 2012http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_english.pdf

[19] United Nations Office on Drugs and Crime,“Crime and Development in Central America”,Vienna, May 2007http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Central-america-study-en.pdf

[20] United Nations Office on Drugs and Crime, “Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean: A Threat Assessment”, Vienna, 2012http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_english.pdf

[21] 22 United Nations Office on Drugs and Crime, “Crime and Development in Central America”, Vienna, May 2007http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Central-america-study-en.pdf