新世纪以来的巴西对非政策:目标、路径及趋势

前言

巴西与非洲关系可以上溯至巴西殖民地时期的奴隶贸易,由宗主国葡萄牙推动的奴隶贸易使巴西与撒哈拉以南的非洲建立起种族和文化关联。据统计,1501~1866年,全球非洲奴隶贸易规模约为1200万名,由葡萄牙转运的奴隶数量约为580万,被转运至巴西的约为550万,其中,来自中西部非洲(包括今天的安哥拉、刚果民主共和国)的约为386万,来自贝宁湾地区(包括今天的加纳、多哥、贝宁、尼日利亚)的约合87.7万。随着巴西的独立以及奴隶贸易的废除,大西洋航线迅速回归平静,非洲由此淡出了巴西的外交视线。

自20世纪50年代末开始,巴西支持葡萄牙殖民主义的立场使非洲国家与巴西的隔阂进一步加深。自60年代开始,随着巴西“务实”外交政策的实施,巴西与非洲关系步入相对平稳的发展阶段,尤其是先于其他国家承认安哥拉人民解放运动政府的做法彻底改变了巴西在非洲反帝、反殖民斗争中的负面形象,此举也被广泛认为是“巴西与非洲关系的转折点”[1]。80年代的巴西债务危机以及90年代初期的经济困境使巴西的外交重点转为改善与债权国关系以及实现贸易多元化(其中包括加强与发展中大国的经济关系),而非洲在巴西外交战略中仍处于边缘位置。在随后将近20年时间里,巴西与非洲关系相对平淡,巴西对非洲的外交投入甚至出现收缩。比如,巴西驻非洲的外交官从20世纪80年代的34位减至90年代初期的24位[2]。卡多佐总统在任的1995年至2002年间,巴西裁减了驻非的外交机构,到2003年卢拉总统上任时,巴西驻非的外交机构仅为18个,巴西忽视非洲的做法遭到多数非洲国家的强烈批评。

自2003年卢拉总统执政以来,巴西改变了对非洲的“忽视”态度,加强与非洲的关系也逐渐成为巴西多元化外交、南南合作的重要组成部分。自此开始,巴西与非洲的关系进入一个快速发展的阶段。通过一系列外交、经贸、技术合作、多边机制等政策手段,巴西逐渐成为非洲大陆不可忽视的一股力量。2016年,随着巴西政局剧变,巴西外交政策做出显著调整,在这种局面下,巴西与非洲的互动与合作呈现明显的弱化趋势。鉴于此,本文旨在探讨巴西对非政策的目标,分析其对非政策手段及特点,评估其非洲战略的效果及挑战,并分析现阶段巴西与非洲关系的变化趋势。

一 巴西国际战略中的对非洲政策目标

自20世纪初以来,巴西的国家身份定位经历过多次调整,外交重点也随之发生变化。2003年卢拉总统执政后,巴西外交政策再次发生调整。时任巴西外交部常务副外长、外交决策核心成员萨缪尔·皮涅伊罗·吉马良斯(Samuel Pinheiro Guimarães)明确指出,巴西属于“外围大国”之列,即“不发达的、人口众多的、领土辽阔的、气候适宜的、具有经济潜力的、拥有工业体系和强大的国内市场的国家”[3]。尽管如此,吉马良斯还强调,巴西不应该局限于“一般国家”的定位,“一般国家”实际上等同于“前殖民地国家”和“新殖民地”,是指顺应当前世界潮流,并接受国际政治、经济、军事和科技权力结构的国家。虽然巴西的经济实力远不及美国和日本,但它在人口、领土面积、资源和经济结构上具备一般外围国家无法比拟的优势,这说明巴西能够超越“一般国家”的范畴,可以去改变当前不平等的国际秩序。与此同时,在卢拉政府两届任期内(2003~2006年和2007~2010年)担任外交部长的塞尔索·阿莫林(Celso Amorim)也强调,巴西是国际上的重要角色,它具有领土面积、政治民主、经济实力等优势,但同时巴西又是一个发展中国家,面临严重的经济和社会脆弱性。因此,“巴西不是小国,它不能也不应该只有一个小国的对外政策”[4]。

基于上述认知,新世纪初期的巴西外交决策层认为,作为一个经济、政治和军事都相对较弱的发展中国家,巴西必须克服国际权力失衡及自身的对外脆弱性,因为,像巴西这样的国家只有在更平衡、更多元的国际权力格局中才能有所受益。[5]为此,与战略利益趋同的“外围大国”开展切实可行的政治经济合作,实现国际格局多极化是巴西国际战略的必然出路。[6]这也就是为何卢拉在2003年就任总统之时反复强调,巴西应改变只注重美欧等发达国家的外交路线,实行更加大胆明智的对外政策,[7]努力寻求一种在富国与穷国之间保持平衡的外交政策。[7]这种外交政策理念自然使得巴西外交战略的重心从20世纪90年代初期的南北外交转为南南外交,而卢拉政府的这种“自主性战略”决定了其外交优先目标回归“发展”和“强化主权”,通过与外围和新兴国家建立新联盟关系,抵御发达国家的压力。[8]与此同时,强化与非洲大陆的关系、巩固与南美邻国之间的联盟成为新世纪初期巴西南南合作战略的另外两大重要支柱。

巴西外交的重新定位强化“南南合作”在其外交政策中的地位,而这正与巴西与非洲关系在最近十年间的上升轨迹基本吻合,体现了非洲是巴西“南南合作”战略中的重要一环。甚至从某种程度来看,巴西与非洲的关系更能体现出巴西上述外交战略的调整。从政策的着眼点来看,非洲对巴西的战略意义主要体现在历史与文化联系、市场机遇以及地缘政治三个方面。

殖民时期的奴隶贸易使巴西与大西洋对岸的非洲大陆(尤其是撒哈拉以南)建立了直接的种族血缘关系,而葡萄牙殖民历史也加深了巴西与非洲葡萄牙语国家之间的历史与文化认同。在当前巴西的人口结构中,有着黑人血统(纯黑种以及黑白混血)的人口所占比例超过了50%,巴西也是世界上除尼日利亚以外黑人最多的国家。在这样一个有着广泛黑人血统的国家,非洲的文化、宗教、语言、习俗在巴西历史与文化形成中产生非常重要的影响。与非洲的姻亲血缘纽带不仅能促使巴西政府很自然地选择非洲地区作为其外交优先目标,尤其是在其外交战略重心转移至“南南合作”领域以后,而且这种“亲非洲”的政策也能在巴西国内获得广泛的民众认同,进而强化民众(尤其是中下层民众)对巴西现政府的支持。从这个层面来看,巴西的非洲政策可以看成最近十年间该国种族和社会融入政策的外延。因为,加大对非洲的外交力度实际上具有较强的为国内政治服务的考虑,尽管对这一点很难实施量化核算。

经济上的考虑也是巴西强化对非洲政策的重要因素。非洲大陆政治、经济、社会的逐步稳定使得其资源储备、市场需求、投资机遇等潜力得到初步的释放,这是发达国家与新兴大国大力开发非洲大陆的关键因素,但是,巴西对非政策的经济利益与其他国家存在一定的差异。第一,非洲是巴西实现外贸多元化的选择。自卢拉执政以来,巴西一直将减少对发达国家的经济依赖作为其外交的重点,主张建立“世界贸易新地理”,呼吁建立国际贸易新秩序,加强与发展中国家贸易关系,实现巴西外贸多元化。卢拉在2003年便强调,“巴西向欧盟、美国的出口额占巴西出口总额的52%,我们急需进一步拓宽出口市场,这是创造就业、增加外汇收入的方式之一。因此,首先要考虑拉美一体化(或者从南美洲开始),然后,我们走向距巴西较近的非洲……同时,我们也要进入阿拉伯世界”[9]。由此可以看出,非洲是巴西拓宽其海外市场的重要一环。第二,非洲是巴西高附加值产品出口的重要市场。作为资源禀赋较高的国家之一,巴西对非洲经贸关系的侧重点并非仅限于资源获取,而是更侧重于向非洲地区出口高附加值工业制成品,这也是与发达国家以及中国、印度等新兴国家的非洲战略的不同之处。从巴西与各地区之间的贸易结构来看,非洲和拉美地区是巴西工业制成品的主要出口市场,这与巴西拥有相较于上述两地区的技术优势存在因果关系。例如,工业产品(含半制成品)占巴西对上述两地区出口的比重分别达70%(2011年)和84%(2012年),2012年工业产品占对非洲地区出口的比重略有下降,但依然保持约65%的较高水平,而在2002年前后,该比值甚至超过了85%。[10]因此,非洲成为巴西工业产品的主要出口市场,对巴西实现出口产品多样化至关重要。并且,随着经济和社会的逐步稳定,非洲地区消费潜力对巴西具有更强的吸引力。第三,非洲大陆与巴西气候、土壤等环境的相似性使其成为巴西技术试验及出口的重要地区,这也是巴西对非洲的政策手段中的一大特色,本文下一部分将详细论述。

以往,非洲大陆并非巴西外交政策的重点,更谈不上地缘政治色彩。但在新世纪初期的十年间,非洲地区在巴西对外政策中的战略重要性有了较大提升,这一方面与巴西“南南合作”外交转型有着必然联系,另一方面与非洲大陆的力量格局存在较大相关性。巴西的“南南合作”战略不仅强调深化与发展中国家的联系与合作,还具有寻求“南方国家领导角色”[11]的含义。在这种战略安排下,增强巴西在非洲的存在并强化在非洲事务中(尤其是在非洲发展问题上)的参与是巴西对非政策的两大重点,其目标主要在于提升巴西在非洲大陆的影响力,争取非洲国家对巴西谋求“发展中国家代言人”身份的认可与支持。此外,在卢拉的两个任期内,由塞尔索·阿莫林外长主持的巴西对外政策一直致力于寻求权力变化中心、全球相关事务参与的新平台以及发展中国家能够发起和发挥更大影响力的新空间。[12]而在巴西看来,非洲属于力量纷争且格局未定的地区,对谋求“崛起”的巴西来说,它具有参与非洲事务的诸多有利条件,并且也有必要增强自身在该地区的影响力,从而强化其“发展中国家代言人”的国际身份,进而服务于其国际战略的总目标。另外,1986年巴西曾倡议建立“南大西洋和平与合作区”(ZPCAS),旨在促进南大西洋区域合作,维护和平和安全。但该倡议直到最近10年间才重新得到重视,尤其是自巴西发现一系列储量丰富的深海油田之后,南大西洋区域的安全意识有了明显的强化。这种转变体现在过去几年的两个重要文件上:2008年的《国防战略》和2012年的《防务白皮书》。由于丰富的自然资源可能在南大西洋巴西海域引发武装冲突,前者将南大西洋提高到战略优先级别;后者则通过巴西的单边行动以及国际合作——不仅是与其他南美国家,也包括与非洲西海岸国家——明确了保障南大西洋安全的系列步骤。[13]因此,从这个角度来看,巩固与非洲国家的多领域合作具有关乎巴西领海和国土安全的战略含义。正是出于安全的考虑,军事合作成为巴西强化与非洲战略合作防御的重要内容。比如,巴西为纳米比亚的海军建设提供帮助,与南非开展短程空对空导弹A-Darter研制,另外还向佛得角、几内亚比绍、圣多美和普林西比、赤道几内亚等小国提供了官员培训、装备供应、大陆架勘测等援助。

二 新世纪初期巴西的对非洲政策及特点

如前所述,巴西与非洲存在悠久的历史与文化联系,但这种“血缘关系”并未使双方关系保持连续,这主要源于各时期巴西外交战略的导向选择。自本世纪初以来,巴西“南南合作”战略调整扭转了其长期忽视非洲的政策传统,并通过多样化的政策手段加速推进巴西与非洲关系的整合,谋求扩大在非洲的存在及影响。从政策手段来看,巴西的对非政策有着与其他新兴国家相似之处,但也具有其独特之处。具体而言,巴西对非政策主要包括如下几个方面。

第一,重视与非洲的历史与文化联系。新世纪以来,巴西政界和学术界在阐述和分析巴西对非政策时,巴西与非洲之间的历史渊源是被论及最多且被视为最重要的因素。比如前总统卢拉在阐述巴西对非政策时就曾指出,“从某种意义上说,巴西应该属于非洲”[14],“巴西(对非洲)欠有历史债,因此,需要义无反顾地偿还这种债务,而偿还债务应该通过巴西与其良好的关系来实现”[15];罗塞夫总统则强调,“巴西视非洲大陆如兄弟和近邻,我们有着共性和深厚的亲情。巴西将近2亿人口中有超过一半人口自视为非洲裔,因此,非洲裔是巴西民族最宝贵的成分之一”[16]。巴西前外长塞尔索·阿莫林在总结卢拉政府对非政策时就曾明确表示,除政治和经济利益外,寻求与非洲更紧密的关系是受历史、人口与文化联系的引领。[17]因此,巴西在人口、种族和文化上做足了准备,以使其在非洲新世界发挥重要作用。[18]强调巴非血缘的道义感召有助于拉近巴西与非洲的距离,使巴西更加便利地“融入”巴西,扩展巴西在非洲大陆的存在空间,而且这种历史的特殊联系还有利于巴西在与其他新兴国家竞争巴西市场时处于相对有利的位置,这也是巴西较其他国家(尤其是新兴国家)在对非政策上的一大差异。

第二,调整外交机构并强化外交力度。巴西对非洲地区的重视直接体现在巴西外交部的机构调整上。自2003年卢拉执政开始,非洲与中东两个地区的事务分离开来,成立了专门的非洲司(DEAF),并设有三个处[19]且特设葡萄牙语国家共同体(CPLP)总协调处。与此同时,巴西驻非洲的使领馆及外交人员的数量有了显著的增加。比如在卢拉在任的8年间,巴西建立或恢复了17个使馆,驻非使馆总数增至37个[20],而非洲驻巴西使馆总数也增至34个。另外,巴西驻非外交官员数量从2005年的997位增至1397位。[21]巴西圣保罗州天主教大学(PUC-SP)非洲研究中心克劳迪亚·里贝罗(Cláudio Ribeiro)教授认为,驻外使领馆的恢复和增设,以及巴西外交部内部机构的调整,是巴西在非洲大陆的利益不断拓宽的直接反映,也体现了非洲国家在巴西国际战略中地位的上升。巴西对非外交力度加大的另一个直接反映便是高频率的国家首脑互访。2003~2010年,卢拉在任总统期间总共12次出访非洲,而同期非洲国家首脑先后共48次访问巴西。[22]罗塞夫就任总统后,巴西对非洲的首脑外交频率有所下降,自2011年上任起,至2016年8月底被弹劾下台,罗塞夫前后仅5次访问非洲,访问国的数量也仅为6个。相比而言,罗塞夫更倾向于运用巴西与非洲之间的直接或间接的多边机制下的“外围外交”手段。

第三,出台贸易和投资鼓励政策。巴西对非洲经贸政策的重点有二:其一为扩大对非洲的出口;其二是加大对非洲的投资支持。巴非贸易起点较低,2002年仅为50亿美元,占巴西外贸总额的比重不到5%。为加快对非洲市场的出口,巴西政府制定了针对非洲市场的专项扶持政策。比如,2008年,巴西发展、工业和外贸部在其“生产发展政策”(PDF)战略下制定了“与非洲整合计划”(Programa Integração com a África),旨在“扩大巴西与非洲经济关系”和“增强巴西在非洲的机构存在”,并确定了针对非洲大陆贸易、投资与合作的多项目标:将非洲在巴西进口总额中的比重保持在1.39%或更高水平;将巴西对非洲的出口占巴西总出口比重的水平保持在5.1%或更高水平;建立服务贸易监控体系;到2020年向巴西在非洲3个直接投资项目提供资金支持。[23]该计划通过巴西国家开发银行(BNDES)确定具体措施,促进与非洲的贸易和投资关系,从目前来看,扩大出口和基础设施投资成为最重要的政策扶持对象。该计划成立的2008年,针对非洲出口的配套支持资金为4.77亿雷亚尔,到2009年则增至6.49亿雷亚尔。[24]在投资领域,巴西政府为巴西企业提供了优惠贷款支持,比如2006年巴西为与安哥拉的乙醇加工厂项目提供了15亿美元贷款;2010年,巴西设立了预算额度达35美元的贷款项目,以资助在加纳和莫桑比克的巴西企业;2012年,BNDES向巴西企业的非洲项目提供了6.82亿美元,较2011年增长了46%。[25]另外,向巴西联邦储蓄银行(Caixa Econômica Federal)、巴西银行(Banco do Brasil)以及出口投资促进局(APEX)等公共机构在开发非洲过程中提供了重要的资金和政策支持。

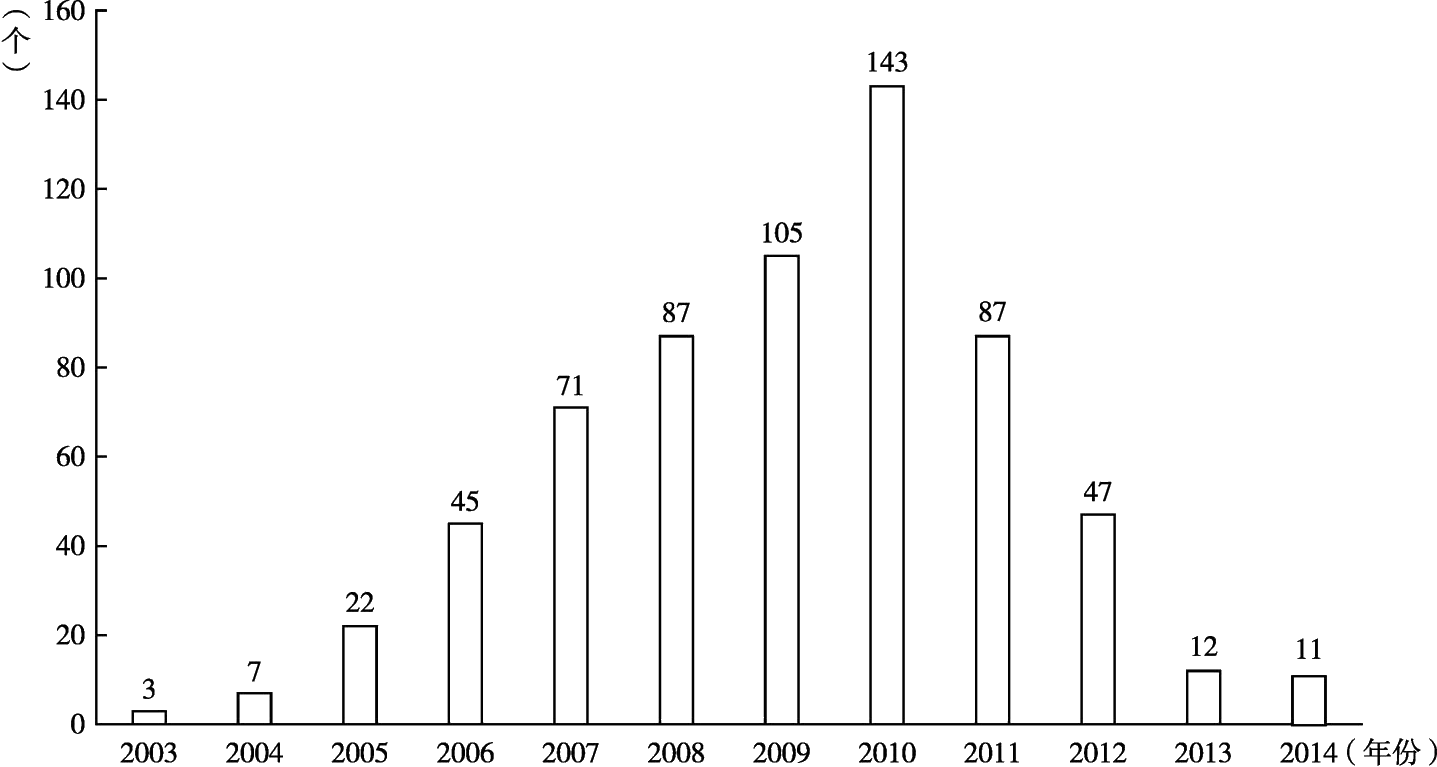

第四,大力推进巴非发展合作。发展合作是巴西对非政策的重要手段,也是巴西与非洲“南南合作”的核心内容。巴西曾是国际发展援助的“传统受援国”,卢拉政府第二任期(2007~2010年)以来,巴西在接受援助的同时,逐渐加大了对外援助的力度,以服务于其“开拓外交空间”的目标,而南美和非洲是巴西对外发展合作的重点,从合作形式来看,技术合作和经济援助是巴西对非援助的主要手段。根据巴西外交部的统计,2010年,巴西对非技术合作资金约为2210万美元,为2009年的3倍,非洲约占当年巴西开展的国际技术发展合作总资金的57%。[26]另外,2003~2014年,巴西对非技术合作项目共计640个(含双边、三边和多边合作),其中在卢拉第一任期(2003~2006年)启动的项目数量为77个,卢拉第二任期(2007~2010年)为406个,罗塞夫第一任期(2011~2014年)为157个(见图1)。巴西在非洲的技术合作遍及40个国家,其中,葡萄牙语国家是巴西对非技术合作的重点,以2010年为例,非洲5个葡萄牙语国家占巴西对非技术合作资金的比重为74%。[27]

图1 巴西对非技术合作项目数量(2003~2014年)

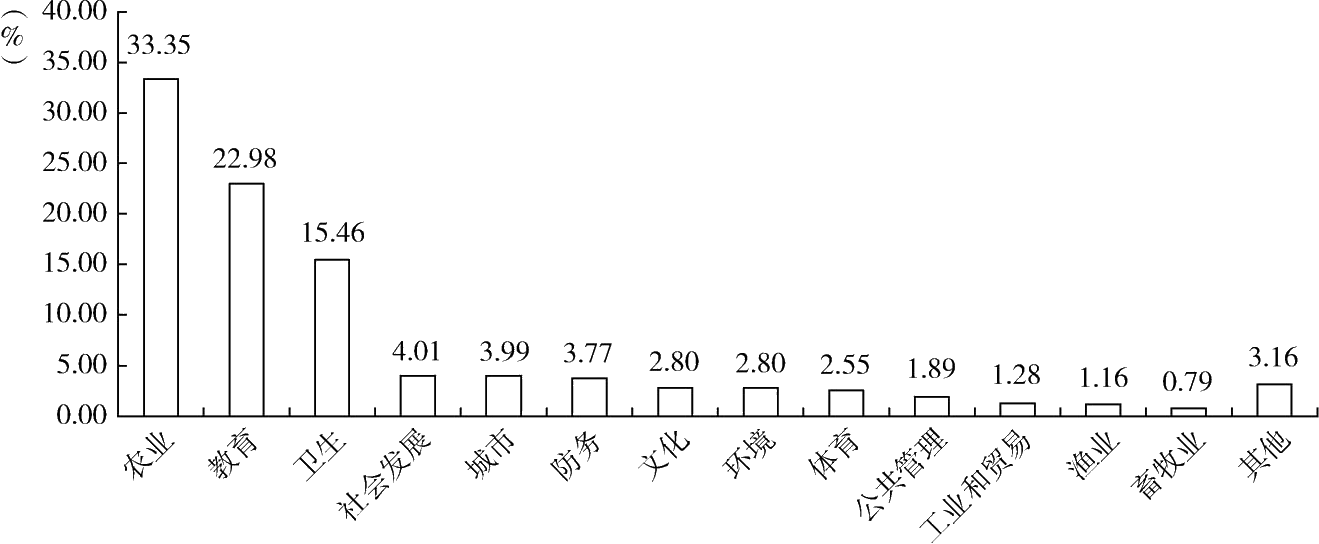

图2 巴西对非技术合作的领域分布情况(2000~2014年)

南美洲与非洲堪称“孪生大陆”,而巴西与非洲(尤其是撒哈拉南部非洲)由于同处南半球相似纬度,两者具有极为相似的生态和地理环境,这为巴西与非洲开展技术合作创造了条件和空间。巴西对非洲的技术合作主要可分为热带农业、热带医学、职业技术教育和社会政策推广四大类(见图2)。在热带农业技术方面,最成功例子为巴西农牧业公司(Embrapa)与巴西外交部合作司(ABC)联合在非洲的系列技术推广。目前,Embrapa分别在加纳、莫桑比克、马里和塞内加尔四国设立了办事处,总共与35个非洲国家开展合作项目,其中与十多个非洲国家的项目已处于执行阶段。重要的项目有:巴西与塞内加尔、莫桑比克之间关于土壤改良的“草原项目”(Projeto ProSavana);Embrapa与贝宁、布基纳法索、马里、乍得、多哥的“四国棉花计划”(Projeto Cotton-4)[28];Embrapa在莫桑比克的“土地创新平台项目”(Plataformas de Inovação Agropecuária)[29]、“营养与粮食安全计划”(Programas de Nutrição e Segurança Alimentar)[30];在塞内加尔的“水稻发展项目”;等等。热带医学方面,巴西与近30个非洲国家在医疗领域签署合作协议,主要集中在艾滋病和其他流行病(马来热、镰状细胞贫血症)的防治方面。具有代表性的合作项目是巴西的奥斯瓦尔多·克鲁斯基金会(Fiocruz)在莫桑比克成立生物化学实验室,生产预防艾滋病药物,并计划向其他非洲国家出口该类药物。在职业技术培训方面,巴西的全国工业培训服务局(Senai)在非洲的安哥拉、佛得角、几内亚比绍、圣多美和普林西比、莫桑比克、刚果、南非设立了职业培训中心。比如在安哥拉首都罗安达的培训中心建于2000年,该中心提供机械、民用建筑、电力、服装、通信等技术培训。根据协议安排,该培训中心已于2005年移交给安哥拉政府管理。在社会政策推广方面,巴西在消除贫困方面的成功经验(如家庭救助金计划)引起了多个非洲国家的效仿,安哥拉、加纳、肯尼亚和塞内加尔等国与巴西在减贫政策方面启动了密切的技术磋商合作。包括家庭救助金计划在内的“零饥饿计划”(Fome Zero)系列政策已成为巴西政府加强与非洲国家联系的政策工具之一,也成为巴西在非洲大陆“形象工程”的重要内容。

巴西对非洲的经济援助主要包括债务免除和优惠贷款两种形式。在债务免除方面,卢拉政府和罗塞夫政府均对非洲部分国家的债务提高了免除的幅度。比如,卢拉政府先后免除了莫桑比克(3.15亿美元)、尼日利亚(8310万美元)、佛得角(400万美元)和加蓬(3600万美元)等国债务;罗塞夫则利用2013年5月出席“非盟50周年纪念会”时宣布免除12个非洲国家所欠的8.977亿美元的债务。[31]另外,通过债务免除谈判,巴西获得向非洲国家提供贷款融资的机会,这为巴西企业进入这些国家创造了便利的条件。比如,巴西向佛得角提供贷款支持公共设施建设。巴西向加纳和津巴布韦分别提供9500万美元和9800万美元的贷款,以进口巴西的农产品。BNDES已向安哥拉、加纳、莫桑比克和南非的交通基础设施、通信、输电、供水设施等项目提供了贷款,其中给安哥拉的贷款达到了32亿美元。[32]

第五,多边机制的推动。在过去十多年时间里,通过地区之间的多边机制强化与非洲的关系也是巴西政府对非政策的重要手段。其中,最重要的多边机制当数2006年11月成立的“南美—非洲峰会”(ASA),巴西外交部对该机制的界定是“它是强化两地区对话的特别机遇,它们在很大程度上享有共同的历史、世界观和战略利益。两个地区有着国际事务上广泛的共识,尤其是在国际贸易、和平与安全、环境、能源、人权、反贫困与饥饿、多边机制改革等问题上”[33]。2008年6月,在巴西举行的“首届高级官员会议”根据ASA的合作领域设立了8个工作组,每个工作组由两个地区各派一国主持。作为两个地区经济规模且国际影响最大的国家,巴西在推进ASA正常运转方面发挥了举足轻重的作用,它不仅强化了与非洲及南美邻国的多层面联系,而且突出了巴西在两个地区的引领角色,而这与巴西谋求“南方世界领导国”的外交目标是完全相符的。另外,巴西与非盟于2005年建立了对话机制,2007年,巴西与非盟签署了《双边技术合作框架协议》。2009年7月,时任巴西总统卢拉受邀参加第13届非盟大会;2011年6月,已卸任的卢拉代表罗塞夫总统再次参加非盟大会;2013年5月,罗塞夫受邀参加了非盟第21届大会。通过参加非盟大会,巴西对非政策的理念、历史文化“同根性”的呼吁、巴西扶贫经验推广在非洲获得了越来越多的认同。此外,巴西还通过一些多边机制强化与非洲的局部地区及重点国家之间的关系。比如,以巴西为主的南方共同市场(MERCOSUL)与南部非洲关税同盟(SACU)也签署了框架协议,并启动了着眼于自由贸易的谈判。2008年12月和2009年4月,双方分别签署了《优惠贸易协定》。而“葡萄牙语国家共同体”更是加强巴西与非洲葡萄牙语国家之间联系的直接纽带,这些国家基本也属于巴西与非洲关系中的关键国家,是巴西外交投入力度较大的国家。除此之外,“南美—阿拉伯国家峰会”(ASPA)、“印度—巴西—南非对话论坛”(IBAS)和“金砖国家”等也是巴西开展对非政策的重要机制。总之,巴西与非洲之间多边机制(尤其是两个地区之间的多边机制)已具有“以点带面”的格局。巴西善于利用这些多边机制增进其在非洲的利益,改善巴西在非洲的形象。

三 巴西对非政策的效果及未来趋势

通过多样化的政策手段,巴西与非洲的关系在过去十多年间获得了较快的发展。首先,非洲国家对巴西总体持比较开放的接纳态度。巴西政府的道义上的呼吁在巴西与非洲之间的文化传承关系方面发挥了非常积极的作用,加之巴西有针对性地向非洲国家推广并输出热带相关技术以及提供扶贫社会政策的支持与咨询,巴西在非洲地区的国家形象较其他国家有着一定的优势。布基纳法索驻巴西大使阿兰·让·古斯塔维·伊布都(Alain Jean Gustave Ilboudo)曾表示“巴西感觉距离非洲更近,这一点不同于中国”[34]。文化传统联系以及制度和政策上的认同使得非洲国家与巴西之间没有太多的距离感,这也为巴西实施其对非政策创造了非常有利的环境。

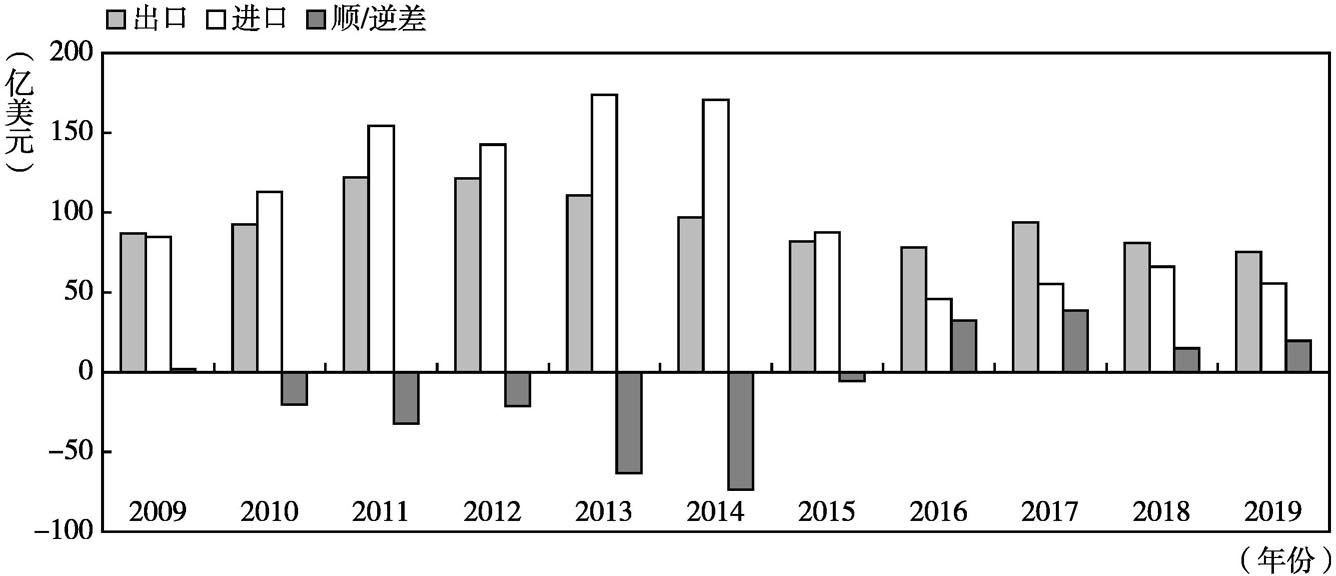

其次,巴西与非洲经贸获得了较快增长(见图3)。2002年,巴西与非洲贸易总额仅为50亿美元,到2013年增至约285亿美元,但非洲占巴西外贸总额的比重增长并不明显,仅从2002年的4.7%增至2012年的6.3%。[35]但是,自2013年开始,受全球贸易环境的影响,巴西与非洲的贸易呈现持续下滑的态势,2019年,贸易规模萎缩至131.2亿美元。关于巴西对非洲的投资额度,目前尚没有统一口径的具体数据。根据巴西唐·卡布拉尔基金会(FDC)2012年对巴西跨国企业的业务统计,在非洲存在投资的巴西跨国企业仅占其跨国企业总数的27%,该比例不及南美(73%)、北美(63.5%)、欧洲(46%)、亚洲(44.4%)和中美洲(33.3%)。但是,巴西在非洲投资的增速排在第三位。目前,巴西企业在非洲的投资国为16个[36],其中,安哥拉和南非是巴西企业投资的重点国家,14%的巴西跨国企业在安哥拉拥有投资业务,而在南非存在投资项目的巴西企业数量占巴西跨国企业总数的比重为9.5%。[37]巴西在非洲投资快速增加的原因有二:其一,过去十多年是巴西企业国际化迅速发展阶段;其二,非洲政策稳定性在过去十多年有了很大的改善。从投资主体来看,巴西在非洲拥有投资业务的企业主要有巴西石油公司(Petrobras)、淡水河谷公司(Vale)、基础设施建造商奥德布雷切特(Odbrechet)、安德拉德·古铁雷斯建筑集团(Andrade Gutierez)、马可波罗客车制造公司(Marcopolo)、万高电机公司(WEG)、卡马哥·科雷亚建筑集团公司(Camargo Corrêa)、奎罗兹·加尔旺建筑公司(Queiroz Galvão),等等。从投资领域来看,基础设施、能源、矿业是巴西企业在非洲业务的重点所在。在具体投资操作中,巴西企业比较注重员工的本地化、本地员工的培训、企业社会责任的履行、零配件本地化供应等相关因素,这为它们融入非洲市场并发掘更多的投资机会创造了比较有利的条件。为了更充分地利用非洲的市场潜力,BNDES行长卢西亚诺·考迪诺(Luciano Coutinho)在2011年“巴西—非洲企业大会”上呼吁巴西企业不应该局限在基础设施、能源和农业领域,而应尽快抢占非洲银行和电信服务业的商机。[38]

图3 巴西与非洲贸易情况

随着巴西经济及国际影响力的上升,加之巴西对非洲外交力度的加大,巴西在非洲的影响力获得了较快提升,并收获了非洲国家在一些国际重大事务上的强有力支持。比如,在巴西“入常”问题上,绝大多数非洲国家给予了巴西明确的支持。另外,在2012年联合国粮农组织总干事选举以及2013年世界贸易组织总干事的选举中,巴西的两位候选人若泽·格拉济阿诺·达席尔瓦(José Graziano da Silva)和罗伯托·阿泽维多(Roberto Azevedo)均得到非洲国家的广泛支持。另外,在非洲大陆重要国家的对外政策中,巴西逐渐成为它们的外交优先目标。比如,在与南非关系上,两国于2010年建立了“战略伙伴关系”,而诸如“金砖国家”、“基础四国”和“印度—巴西—南非对话论坛”等多边机制使得巴西与南非关系超越了双边关系的范畴,具有了更广泛的全球治理合作的重要性。此外,巴西还与安哥拉、莫桑比克、尼日利亚等国建立了“战略伙伴关系”或“战略对话机制”。特别是在非洲的葡萄牙语国家中,巴西正在成为这些国家对外政策的优先目标。比如,从重要性和影响力来看,巴西在安哥拉外交中处于前三的位置,并且在安哥拉未来外交优先国家中也处于同样的位置。在莫桑比克,巴西的影响力居第十位,而在未来优先伙伴方面,巴西则将上升至第五的位置。[39]

2018年10月,极右翼社会自由党候选人博索纳罗在大选中胜选,该结果深刻改变了政治力量格局,这也将给下阶段巴西外交带来较大变数。在对外政策方面,博索纳罗总统及外长阿劳若曾多次批判左翼劳工党执政期间(2003~2016年)的对外政策“意识形态化”,巴西外交偏好在博索纳罗任内有可能走向另一个极端。从外交主张来看,巴西新政府尤其强调:外贸政策基于“合作伙伴能够给巴西带来附加值”的原则;支持特朗普的移民政策,放弃与“专制国家”(尤其指出是与美国、以色列、意大利等国作对的国家)发展关系,坚决不与“专制国家”签订贸易协定;调整巴西外交的多边主义传统,重视双边原则;等等。从上述表态来看,博索纳罗的外交主张具有较强的意识形态色彩,尤其将左翼主政国家、社会主义、共产主义视作批判对象,这很有可能改变劳工党主政时期优先开展“南南合作”的外交安排。作为“南南合作”的重要组成部分,巴西与非洲的关系在中短期内很难延续新世纪初期的发展态势。

第一,巴西与非洲的高层互动频率明显降低。2019年,即博索纳罗政府执政的首年,巴西与非洲的高层互动仅体现在巴西外长阿劳若对非洲四国(佛得角、塞内加尔、尼日利亚和安哥拉)的访问上。在访问安哥拉时,阿劳若作了题为“巴西新外交”的演讲,其中谈到了巴西新政府对非政策的考虑,主要包括两个要点:其一,重视与非洲的历史与文化传统;其二,强化与非洲的经贸联系,更广泛地参与非洲发展进程。相较前文谈到的新世纪初期巴西对非的政策考虑,可以看出,诸如社会发展、技术合作、防卫合作等内容并未在巴西外长对非政策表述中有所体现,这也反映出非洲在巴西外交中的战略性明显有所弱化。

第二,巴西驻非外交使团规模明显缩小。新世纪初期,为增强在非洲地区的存在,巴西强化了驻非使团的建设。但是,随着巴西政局变化及外交调整,加之近年来公共财政拮据,这种政策安排出现逆转迹象。2019年6月,巴西外交部决定缩小巴西驻外使团规模,而经贸往来有限、巴西侨民较少的国家成为巴西新政府裁减外交使团的主要对象,从地域分布来看,以加勒比岛国和非洲国家为主,其中就包括非洲的利比亚、利比里亚和塞拉利昂。[40]此次外交调整不仅体现了巴西现政府对“南南合作”重视力度的减弱,而且将直接削弱巴西与非洲的联系以及巴西在非洲的影响力。

第三,巴西对非政策空间缩小。从新世纪初期与非洲的合作来看,巴西对非政策工具主要体现在经贸和发展合作这两个方面。首先,从经贸密切度来看,如前文所述,巴西与非洲的贸易从2013年开始便呈下降趋势,2019年的贸易规模甚至不足2013年的一半,尤其考虑到巴西经济在最近几年持续低迷,以及与非洲经济互补性的不足,经贸合作的拉动效应将逐渐减弱。在投资层面,由于不少巴西跨国企业涉腐曝光,巴西海外投资陷入低潮,甚至不少非洲投资项目受到直接牵连,在短期内,巴西在非洲的投资业务很难有太大改观。其次,在发展合作方面,巴西同样面临资金拮据的局面。2010~2014年,巴西在非洲开展的发展合作资金总额从1984万美元降至507万美元,这也一定程度上体现出巴西与非洲之间的发展合作节奏明显放缓。最后,区域合作机制活力下降。当前,拉美地区政治周期存在不同步的现象,拉美地区一体化基本陷入停顿状态,部分地区组织甚至面临着生存困境。比如,南美洲国家联盟处于名存实亡的尴尬局面,而拉丁美洲和加勒比国家共同体(简称“拉共体”)同样失去过去几年的活力,这直接影响到巴西与非洲之间的跨区域多边合作机制的效力,比如“南美—非洲峰会”已暂停多年,南美洲与非洲的战略互动基本不复存在。

总体而言,进入新世纪以来,巴西与非洲的关系呈现两个不同阶段。在第一阶段,也就是新世纪的头十五年,巴西在对非政策上体现出自己的优势和特征,且收到了不错的效果,巴西成为当时非洲大陆不可低估的一支新力量,开始全面融入非洲市场的竞争。在第二阶段,也就是自2016年劳工党下台以来,随着内政外交的调整,巴西对“南南合作”重视程度减弱,巴西与非洲的关系由此明显降温。这种变化既体现出巴西自身国际战略的局限性,也反映出巴西对非政策缺乏连贯性,折射出巴西社会对非洲重要性的认知缺乏共识,非洲在巴西外交中基本处在“可有可无”的位置,它虽可以成为巴西外交的“增量项”,但在巴西外交体系中不具备足够的权重。此外,与其他大国(包括新兴大国)相比,巴西尚缺乏强有力的经济手段强化其对非政策,这与巴西本国的经济实力相对较弱有着密切关系,实际上,经济互补性的不足也是造成双边关系缺乏足够内生动力的重要因素。