“科伦坡计划”与亚洲区域发展合作的形成与演变(1948—1977)

摘要:“科伦坡计划”产生于第二次世界大战后,旨在通过提供经济和技术援助帮助亚洲尤其是东南亚国家实现社会经济发展。该计划是最早的“南北型”合作机制,具有“太平洋主义”区域意识下的功能性议题主导,多边框架、双边运作、协商原则、共识性决策程序的“软制度”规范,以及包容的“开放的区域主义”等早期亚洲区域合作实践的“亚洲特性”,对亚洲区域合作的区域意识、组织结构、议程设置、规范构建等具有重要推动作用。“科伦坡计划”显示出第二次世界大战后西方阵营在亚洲地区遏制共产主义的战略意图,体现了美国亚洲政策的转变及英美两国在东南亚乃至全球的权势转移进程。它反映出区域内外国家之间的复杂互动关系,特别是中等国家与世界大国之间的微妙竞合关系。

关键词:区域国别研究;对外援助;“科伦坡计划”;英联邦;东南亚;南亚;美国;区域合作机制;权势转移

“科伦坡计划”(Colombo Plan)于1950年由英联邦国家正式提出,被称为亚洲版“马歇尔计划”,是美国“第四点计划”在亚洲的补充,也是第二次世界大战后提出时间最早、至今仍在运行的较为成功的亚洲区域发展合作实践。该计划的设立初衷旨在通过提供资金支持、技术援助、奖学金及培训项目等方式开展国际合作,帮助南亚东南亚乃至亚太国家推动社会经济发展,最终实现在该地区遏制共产主义的战略意图。“科伦坡计划”是最早的“南北型”合作机制,在实际执行过程中孕育了南南合作和区域合作的早期理念与实践,对亚洲区域发展合作进程具有重要推动作用。“科伦坡计划”的提出和演变具有特定的时代背景和鲜明的冷战色彩,体现了第二次世界大战之后主要援助国的战略意图,反映出美国和英国在东南亚乃至全球的权势转移及区域内外国家之间的复杂互动关系。

目前,国内外“科伦坡计划”研究主要集中在五个方面:一是梳理“科伦坡计划”的发展演进;二是从历史维度分析“科伦坡计划”的提出与冷战时期东西方阵营争夺之间的关系,尤其是西方资本主义阵营对亚洲共产主义的遏制;三是从地缘政治的角度单独分析英国、美国、加拿大、澳大利亚和日本等主要援助国实施“科伦坡计划”的内在动因和战略意图;四是从非西方和受援国的视角对缅甸、马来西亚、印度、斯里兰卡等重点受援国的考量和影响进行分析;五是从区域合作的视角研究域外大国的地区政策和东南亚早期区域合作实践。其中,部分研究在“区域”这一国际互动层面引入“安全—发展联结”理论(Security-Development Nexus),从正反两方面解析安全与发展之间的互动关系,并提出了发展区域主义即发展导向的区域主义(development-led regionalism)等新概念,强调经济与发展合作对安全与稳定的影响。

总的来看,学界对第二次世界大战后亚洲区域主义及其实践的研究主要“聚焦于东盟及东盟成立以后的东南亚区域合作,而对东盟成立之前的东南亚区域合作实践则出现明显忽略乃至重大遗漏”,对“科伦坡计划”需要进一步关注。本文基于国内外关于“科伦坡计划”、亚洲区域合作、冷战研究等领域的著作、论文,以及《美国外交文件集》(FRUS)等文献资料,采用文献分析法、案例研究法和比较分析法,对1948—1977年间“科伦坡计划”的起源、发展与演变进程进行梳理和分析,总结其所具有的亚洲早期区域合作实践的理念与特征,分析主要大国的内在动因和战略意图,以期为观察亚洲尤其是南亚、东南亚区域合作的实践经验和规范建构提供参考。

一、 “科伦坡计划”的缘起与发展

1946年3月,英国首相丘吉尔发表的“铁幕演说”奏响冷战序曲。1948年6月,“马来西亚紧急事件”爆发,与越南战争一起被认为是冷战在东南亚的肇始。1948年后,随着冷战在亚洲的推进,东西方阵营都在抓紧抢夺亚洲势力范围。1949年,中华人民共和国成立,西方国家担心共产主义在亚洲其他国家蔓延,遂进一步加大力度对亚洲国家尤其是南亚东南亚国家的内政外交施加影响,以对抗所谓的苏东共产主义威胁。这一时期,刚获得民族解放的南亚东南亚国家政治局势动荡,经济状况恶化,社会稳定堪忧,新独立国家面临东西方不同发展模式和制度道路的抉择,表现出摇摆情绪。西方阵营认为,贫穷是共产主义的温床,经济独立催生民主和自由。此外,1947年美国提出的欧洲复兴计划即“马歇尔计划”的实施,为在亚洲地区实施区域合作计划提供了借鉴。1949年底,澳大利亚、英国和新西兰在澳大利亚首都堪培拉举行会议,共商亚洲局势与对策。会议认为,共产主义是南亚东南亚面临的“最大威胁”,中华人民共和国的成立鼓舞了该地区的共产主义倾向,在没有外部援助的情况下亚洲国家难以抵抗共产主义的诱惑。因此,英联邦国家应在亚洲构建新的共产主义遏制政策,通过提供援助等方式来提高当地人民的生活水平,推动南亚东南亚国家的政治稳定和经济发展,维持非共产党政权的权威性。由此出发,在第二次世界大战之后特殊的国际政治背景、亚洲地缘政治和经济形势的共同作用下,一项初衷类似于“马歇尔计划”、致力于通过帮助亚洲国家发展经济和保持社会稳定来实现遏制共产主义战略目标的区域合作计划很快登上历史舞台。

(一) “科伦坡计划”从构想到现实(1951—1960)

第二次世界大战后,东南亚新独立国家一方面谋求克服外部大国尤其是前宗主国的支配,另一方面因自身政治、经济和安全的脆弱性及对外部大国的依赖性,不得不有限地参与外部国家搭建的跨区域框架,以最大限度地获取外部安全保证和经济技术援助。东南亚国家的内在需求,与外部大国维持和扩大在东南亚区域的影响力,乃至重构战后东南亚区域秩序的外部需要结合起来,成为第二次世界大战后初期东南亚区域合作酝酿和起步的根本动力。

“科伦坡计划”动议的缘起可追溯至1948年10月在英国伦敦举行的英联邦总理会议。在此次会议上,印度、巴基斯坦和锡兰(1972年改名斯里兰卡)三个新的区域独立国家首次参加英联邦总理会议,并首次将大会议题从殖民地属地问题拓展至区域国家所面临的经济发展和内部稳定等现实问题。1949年2月,英国、美国、澳大利亚和印度四国驻中国大使在南京举行非正式会谈,会后向各自政府建议实施对东南亚的国际援助计划,称为“南京建议”(Nanking Proposals)。“南京建议”被视为“南亚东南亚的马歇尔计划”,并成为通向“科伦坡计划”的讨论基础。英国、澳大利亚等域外国家意图尽快推出对亚洲的经济和技术援助计划,提升该地区非共产主义国家的生活水平以遏制苏共阵营,印度、巴基斯坦、锡兰等区域国家迫切希望通过外部援助推动本国经济发展并维持政治和社会稳定,区域内外国家就向南亚东南亚国家提供经济援助的共识基本达成。

1950年1月,英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、印度、巴基斯坦和锡兰这七个英联邦国家在锡兰首都科伦坡召开会议,此次会议既是英联邦首次外长会议,又是首次在亚洲成员中举行的英联邦会议。会议首次提出“南亚和东南亚经济合作发展的科伦坡计划”(Colombo Plan for Cooperative Economic Development in South and Southeast Asia),聚焦南亚东南亚的经济发展与政治稳定之间的辩证关系,目的在于借鉴美国“马歇尔计划”帮助欧洲经济恢复与重建的经验,开展一系列经济技术合作项目,帮助第二次世界大战之后深陷贫穷和动荡的亚洲英联邦国家实现社会稳定和经济发展。1950年5月15—20日,英联邦协商委员会第一次会议在澳大利亚悉尼举行,澳大利亚准备了一份详尽的“科伦坡计划”三年技术合作方案,会议决定从1950年7月1日起三年内在“科伦坡计划”下提供800万英镑的财政援助,其中,英国、澳大利亚分别提供约300万英镑,印度提供75万英镑。同年9月25日至10月5日,英联邦协商委员会第二次会议在英国伦敦举行,印度、巴基斯坦、锡兰、马来西亚、新加坡等亚洲国家按要求提交了各自的六年发展计划纲要,经过大会讨论后最终形成上述国家在“科伦坡计划”框架下的发展方案,并与会议通过的《南亚东南亚经济发展合作科伦坡计划》最终报告一起,成为正式实施“科伦坡计划”的蓝本。1950年12月20日,澳大利亚就向“科伦坡计划”提供金融支持发表声明。1950年12月底,“科伦坡计划”技术援助局成立。1951年7月1日,“科伦坡计划”正式开始实施。随着项目实施,参与方日益倾向于认为“科伦坡计划”不应局限于英联邦国家,而应就亚洲尤其是南亚和东南亚所有国家面临的发展挑战开展合作。在这一思想指导下,美国于1951年加入,成为“科伦坡计划”第一个非英联邦援助国,此后,美国一直保持最大援助国地位;同年,柬埔寨、老挝、越南加入;1952年3月,缅甸、尼泊尔加入;1953年10月,印度尼西亚加入;1954年10月,菲律宾、泰国、日本加入。至此,“科伦坡计划”覆盖南亚东南亚地区的大部分国家。

(二) “科伦坡计划”从顶峰到分化(1961—1977)

进入20世纪60年代,随着更多国家和国际组织加入,“科伦坡计划”进入高速发展时期。1962年,韩国和不丹加入;1963年,马尔代夫和阿富汗加入;1966年,伊朗和新加坡加入,“科伦坡计划”基本覆盖整个南亚东南亚国家并拓展至亚洲其他地区。在国际组织方面,世界银行、亚洲及远东经济委员会是“科伦坡计划”成立后头十年里为数不多的参加协商委员会年度会议的国际组织,进入20世纪60年代后,联合国技术援助委员会(现为联合国开发计划署)、亚洲生产力组织、亚洲开发银行、国际劳工组织、联合国贸易和发展会议、国际联合贸易中心、联合国粮食及农业组织等越来越多的国际组织开始参加“科伦坡计划”的相关会议。1977年,孟加拉国、斐济、巴布亚新几内亚加入,“科伦坡计划”的地理指向进一步从亚洲地区拓展至太平洋地区,加上日本、韩国等东亚国家在美国支持下日益成为重要推动力量,“科伦坡计划”的“东亚—太平洋区域”色彩更加浓厚。1977年,“科伦坡计划”由“南亚和东南亚经济合作发展的科伦坡计划”更名为“亚太地区合作经济和社会发展的科伦坡计划”(The Colombo Plan for Cooperative Economic and Social Development in Asia and the Pacific),其核心地理指向从聚焦南亚东南亚转向亚太,区域特性逐步泛化。

20世纪60年代末70年代初,伴随着亚太理事会、亚洲开发银行、东盟等新的跨区域合作机构和本地区合作组织的先后创建及发展壮大,“科伦坡计划”对区域合作的影响力和推动作用有所下降。进入20世纪80年代后,国际援助快速发展,援助理念经历了从对外援助向发展援助再向国际发展合作的转变,各国相继设立双边援助主管部门及联合国开发计划署等多边援助机构,上述专业援助机构在国际发展合作的实施协调中占据越来越重要的地位,“科伦坡计划”作为亚洲地区援助协调机制的作用进一步减弱,并逐渐被联合国开发计划署、亚洲及太平洋经济社会委员会、亚洲开发银行等多边及区域机构所取代。在1989年召开的一次会议上,甚至有来自援助国的与会人员提出“科伦坡计划”从国际舞台上体面退场的建议。1991年苏联解体、冷战结束,国际社会开始反思作为冷战产物的对外援助存在的必要性,这一反思直接体现为对外援助规模的急剧下降。1991年,创始成员国加拿大、英国退出“科伦坡计划”,来自其他主要援助国的援助资金也大幅减少,“科伦坡计划”的区域和全球影响力急剧下降,直至最终淡出东南亚及亚洲区域合作实践进程,这也是当前学术界对其关注度不够的主要原因。

可以说,从1948年10月举行的英联邦总理会议动议到1977年“科伦坡计划”更名的近30年时间,既是“科伦坡计划”对南亚东南亚区域发展贡献最大的时期,又是其组织结构逐步完善并被赋予区域合作“亚洲特性”的时期。需要指出的是,“科伦坡计划”在20世纪70年代的式微并非个案,而是具有时代背景。这一时期,随着“东南亚主义”和“亚太主义”区域意识的兴起,以“科伦坡计划”为代表的“泛亚洲主义”和“太平洋主义”区域意识框架下的诸多区域合作实践机制先后走向衰落或转型:除“科伦坡计划”外,20世纪70年代中期亚太理事会成员相继退出并逐步解体;1974年,联合国亚洲及远东经济委员会改名为联合国亚洲及太平洋经济社会委员会;1975年,“湄公河计划”并入联合国开发计划;1977年,东南亚条约组织正式解散。因此,本文重点讨论1977年以前的“科伦坡计划”及其与亚洲区域发展合作之间的互动,1977年以后“科伦坡计划”的转型发展以及在进入21世纪后澳大利亚重新提出“新科伦坡计划”等不属于本文研究范畴。

(三) “科伦坡计划”框架下提供的对外援助

“科伦坡计划”主要有三个资金来源:英联邦国家的财政支持、美国援助、联合国亚洲及远东经济委员会(Economic Commission for Asia and the Far East, ECAFE)及世界银行等多边机构的援助。“科伦坡计划”主要通过资金援助和技术援助两种方式开展合作。资金援助包括无偿援助和贷款,一般用于基础设施建设、农业、电力和通信等领域,如修建机场、公路、铁路、水坝、发电厂、医院、肥料厂、水泥厂、大学和钢铁厂等公共基础设施和生产性设施,也可用于提供种子、肥料、机械、实验室设备和交通工具等设备。技术援助包括提供奖学金、派遣专家和培训技术人员等。

从时间段来看,1950—1970年,主要援助国通过“科伦坡计划”提供了资金援助(包括无偿援助、贷款、出口信贷等)、技术援助及粮食援助。其中,美国提供各类资金共计278.54亿美元、英国17.67亿英镑、加拿大9.19亿美元、澳大利亚2.83亿澳元。20世纪50—80年代末,“科伦坡计划”向亚太国家提供资金援助超过720亿美元、技术援助超过47亿美元、奖学金近30万个,举办各类培训项目超过40万个。期间,1951—1960年提供财政援助超过63亿美元、提供技术援助约1.5亿美元,为2万余名来自亚洲的技术人员提供了海外培训机会,其中超过1万人由美国负责。

从援助类型来看,在技术援助方面,1951—1972年,“科伦坡计划”提供约700万英镑的资金用于开展技术援助,印度是最大的受惠国,其次是泰国、印度尼西亚和越南。其中,1961—1970年,援助国提供技术援助共计13.7亿美元,仅1968年就提供技术援助2亿美元。在人员培训方面,1950—1980年主要援助国通过“科伦坡计划”向近12万名来自亚洲的技术人员提供了培训,美国培训了4.482万人、日本2.7585万人、澳大利亚1.9474万人、英国1.7237万人、加拿大5305人、新西兰3835人。其中,1951—1960年,“科伦坡计划”成员国和联合国机构为亚洲地区培训人员超过2.5万人,到1970年底,“科伦坡计划”共为南亚东南亚地区的7.2544万名学生及受训者提供了技术培训。1951—1960年,共有3272名亚洲学生在“科伦坡计划”项下赴英国接受培训,培训内容包括行政管理(716人),工业和贸易(477人),食品、农业和林业(415人),医药和卫生(388人),运输和通讯(236人)以及金融、会计和税收(229人)等。在派遣专家方面,1950—1980年间主要援助国通过“科伦坡计划”向亚洲国家派遣专家4.4万余名,其中,日本1.5786万人、澳大利亚1.0951万人、美国1.0284万人、英国3729人、印度1480人、新西兰1205人、加拿大861人。

1961年,在总结“科伦坡计划”实施十年情况时,英国认为“科伦坡计划”的成就之一是来自发达国家的资本援助为参与成员国提供了“必需的最低限度的援助流量”,“科伦坡计划”已成为当时国家和国际援助机构“虽小但意义重大的组成部分”。“科伦坡计划”秘书处认为,该计划为南亚东南亚国家的“发展努力提供了一个国家合作框架”,是“伟大的人类冒险”和“国际发展合作的独特实验”,“科伦坡计划”国家发展援助项目被视为亚洲“新区域主义”的奠基,以至于在整个20世纪50年代,“科伦坡计划”都是“南亚东南亚援助动议的代名词”。

二、 “科伦坡计划”与亚洲区域发展合作的早期特征

“科伦坡计划”是“二战后亚洲第一个经济组织”、“亚洲第一个国际性的、政府间相互援助计划”,也是“连接西方国家与亚洲非共产党国家之间的第一个多国发展援助计划”。从区域合作视角研究“科伦坡计划”的区域意识、组织结构、议程设置等所具有的“亚洲特性”或者说亚洲区域发展合作的早期方式,有助于进一步认识亚洲尤其是东南亚区域合作的形成进程与规范构建。

(一) “太平洋主义”框架内的功能性议题

历史地看,第二次世界大战之后东南亚及整个亚洲区域合作意识主要有三个思想源头:一是“泛亚洲主义”(Pan-Asianism),是由亚洲国家主导的政治导向的区域合作意识,主要谋求新独立国家的政治经济自主发展;二是“太平洋主义”(Pacificism),与“泛亚洲主义”同为跨区域主义(trans-regionalism)。不同的是,“太平洋主义”由西方大国主导并以经济发展等功能性议题为主,主要诉求是致力于通过经济和社会发展维持新独立国家政治稳定,维持域外大国在该地区影响力并最终实现遏制共产主义的目标;三是“东南亚主义”(Southeast Asianism)又称“东南亚本地区域主义”(Southeast Asian Regionalism),与跨区域的“泛亚洲主义”和“太平洋主义”相较而言更强调“东南亚”属性,主要由东南亚国家主导。

从区域意识上看,“科伦坡计划”属于“太平洋主义”区域意识。与同属跨区域意识的“泛亚洲主义”相比,“太平洋主义”是一种微弱的区域意识,旨在突显太平洋沿岸亚洲国家尤其是海上东南亚(西南太平洋)及南太平洋国家的政治、经济和安全诉求,比“泛亚洲主义”具有更鲜明的东南亚取向。“科伦坡计划”是在域外大国干预下开展的区域合作实践,英国和美国对现代东南亚区域建构具有深远影响。英国较早提出东南亚区域合作(South-East Asian Regional Cooperation)的理念并开展了一系列具体实践。美国则较早稳定而普遍地使用“东南亚”(Southeast Asia)的概念,不再沿用英国官方关于东南亚(South-East Asia)的术语,并企图支配印度和中国之间的整个地区。“科伦坡计划”作为域外大国主导、域内国家积极参与的跨区域合作机制,其外部动力和内部动力相互影响、相互建构。“全球性冷战及大国并不能够完全支配东南亚地方的现实,即使最强大的美国影响东南亚的努力亦受到限制,而东南亚国家及其他地方行为体有更多的自主权,利用冷战特殊的国际背景谋求适应自己的政治、经济或战略需求的议程”。从“泛亚洲主义”到“太平洋主义”再到以东盟为代表的“东南亚主义”,以及随后的“亚太主义”,在上述区域意识下先后形成明显不同于欧洲区域一体化的亚洲区域合作的“亚洲方式”(The Asian Way)、“太平洋方式”(The Pacific Way)、“东盟方式”(The ASEAN Way)、“亚太方式”(The Asian-Pacific Way),第二次世界大战之后,亚洲跨区域和本地区域合作在思想理念、区域认同和规范建构上既有演进发展,又有明显的延续性。“科伦坡计划”作为提出时间最早、延续性最强的亚洲区域合作计划,继承并发扬了“泛亚洲主义”的跨区域合作理念,协调区域内外国家的利益和诉求,同时推动孕育了本地区合作意识,对1967年东盟(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)的建立具有重要意义。

从议题上看,“科伦坡计划”首先是一项经济援助计划。“科伦坡计划”在领域上聚焦经济和社会发展等功能性议题,以发展援助为实现手段,可谓亚洲最早的“南北型”区域发展合作实践。“科伦坡计划”将西方大国的关注从大西洋移向太平洋,不仅使审视亚洲问题和从亚洲视角审视亚洲问题成为可能,并为讨论东南亚和南亚的经济问题提供了机会。从全球层面看,美国和苏联的经济实力存在着根本的不对称,对外援助作为一种资金的国际转移支付方式,与经济能力密切关联,以美国为首的西方阵营倾向于将对外援助作为与共产主义争夺影响力的手段。从区域层面看,第二次世界大战后东南亚严峻的粮食和财政危机凸显了建立一个经济部门的紧迫性。从国家层面看,聚焦经济和社会议题更加契合南亚东南亚国家的需求,回避了容易引发争议的政治和安全议题,有助于在当时复杂的国际背景下在区域内外国家之间形成最大共识,这也是“科伦坡计划”能够持续较长时间并一度成为美英等域外大国维护其在东南亚利益工具的原因之一。

同时,“科伦坡计划”逐渐由经济范畴向政治—安全范畴“外溢”。“科伦坡计划”与同时期的东南亚条约组织(South East Asia Treaty Organization, SEATO)分别是域外大国在东南亚区域经济合作与区域政治—安全合作的典型。随着西方阵营将遏制共产主义与所谓自由世界的经济复苏发展挂钩,一方面,东南亚作为欧洲和日本原材料供应来源的重要性逐渐被认可,其在全球的优先次序有所上升;另一方面,共产主义上升为地区政策的主要考量因素,英美等域外大国对亚洲的干预体现为遏制共产主义。英国政治与历史学者迪尔曼·雷姆(Tilman Remme)指出,1948年发生的“马来亚紧急事件”是战后亚洲历史的分水岭,它标志着冷战从欧洲、中东扩展到了东南亚。美国将共产主义在亚洲的威胁与其在美国国内造成的威胁联系起来,向亚洲共产主义做出妥协或让步被视为卑鄙的投降行为。这一心态对美国的亚洲政策产生了深刻影响,推动美国将目光聚焦欧洲的同时兼顾亚洲,美苏阵营争夺的战场从欧洲扩展到亚洲,双方均通过各种援助计划加紧了对亚洲国家的争夺和控制。在这一背景下,“科伦坡计划”也逐渐由经济范畴向政治—安全范畴“外溢”,成为以美国为首的西方阵营通过经济手段最终实现政治—安全目标的政策选项。由于特殊的历史背景,“科伦坡计划”充分体现了大部分政府援助项目同时所具有的政治性和经济性、利己和利他这两对看似矛盾实则共生的双重属性。“科伦坡计划”具有浓厚的冷战色彩,是域外大国深入参与亚太地区政治经济议程、遏制共产主义的战略工具,体现的是援助国的政治战略意图。但是,“科伦坡计划”作为亚洲第一个区域性经济机制,在客观事实上又确实对推动亚洲国家经济发展、维持社会稳定发挥了不可否认的积极作用;同时,在接受发达国家技术转移的过程中,亚洲地区的发展中国家也开始与邻国分享技术和经验,逐渐形成早期南南合作的雏形,为后来兴起的发展中国家之间的南南合作提供了借鉴和参考。

(二) 多边框架内双边运作的“软制度”

严格来说,“科伦坡计划”没有总规划,也没有成员国必须遵守的“强制度性”安排,而是为亚洲国家的发展提供资金援助和技术援助的双边安排的总和,具有多边框架、双边渠道、协商原则、共识性决策程序等“软区域主义”(soft regionalism)特点。

首先,“科伦坡计划”以双边渠道作为组织架构的基础。“科伦坡计划”的受援国和援助国之间就此点达成共识。亚洲国家认为,区域经济发展计划目标的实现不能依靠像欧洲经济合作组织(Organization for European Economic Cooperation, OEEC)那样的区域组织的建立,亚洲国家的态度是援助应当在双边基础上进行。该想法在1955年在印度举行的“科伦坡计划”协商委员会上得到与会亚洲国家的确认,即通过“科伦坡计划”向亚洲国家提供的援助均应在两国政府之间的双边基础上达成,协商委员会不负责援助资金的使用和分配,国家主权是最重要的原则。其次,“科伦坡计划”采取非正式、非结构的松散的机制安排,没有一次性“否决”,而是将审慎和协商原则作为寻求和决定共同意见的基础和指南,亦即所有决定都是经过协商的共识性决策。共识性决策程序作为一种英联邦议事风格,这是1948年英联邦总理会议达成的最大共识,进一步肯定并强化了英联邦成员机制之间的自愿联合,既没有共同的最高或单一中心,也没有正式的组织机构,其行动的首要模式是政府间协商。共识性决策程序承认非介入性、非正式性和以共识为基础的软性外交,而不是可能限制国家主权的具有法律约束力的正式组织,因而具有务实性和灵活性。这种“泛亚洲”色彩、功能性议题导向与强调区域自主和相互尊重的平等原则、奉行不干预主义及协商共识的决策程序等“共有规范”,共同构成了第二次世界大战后初创的区域合作“亚洲方式”的核心内涵。

澳大利亚时任外长珀西·斯彭德(Percy Spender)对“科伦坡计划”的形成影响较大。他认为,以亚洲及远东经济委员会为代表的国际组织效率低下,“科伦坡计划”应建成为结构松散、程序约束少、基于双边基础的多边区域合作机制,确保援助国能够直接与受援国保持联系。经过协商,成员国一致决定将“科伦坡计划”建成为一个以双边渠道为基础的区域合作部级机制,一般由各国外长或财长、少数国家由总理作为最高级别代表,不具备行政权力,结构松散灵活,主要通过召集区域会议共同协商发展合作方案,协商委员会和理事会不对任何决议进行表决,由成员国之间共同协商、共同决定,在协商过程中尤其强调“每个人的声音都要算数”(every voice counting)。协商委员会主要有四个职能:一是为争取双边援助提供平台;二是负责发布年度报告,详细呈现各受援国的发展计划、实施进展并预估所需的援助资金规模;三是帮助推进亚洲国家的经济发展系统化,以便获得外部援助;四是为亚洲国家的经济发展问题提供非正式讨论的平台。这样,“科伦坡计划”被建成为一种“适宜的、非强制的管理安排”,其决策程序建立在非正式、协商和全体一致之上,体现出“软制度”的特征。“科伦坡计划”的设计基于惯例而非正式的法律条约,协商委员会作为其核心机构并没有正式的约束性权力,它只是为各参与国召开会议和协商提供相应服务,换句话说,作为“区域协调者”,“科伦坡计划”旨在为成员国提供一个讨论经济发展问题的非正式“论坛”。

美国同样坚持“科伦坡计划”的咨询组织性质,而不是正式的有实权的区域经济组织。美国认为,“科伦坡计划”不是一个旨在管理经济发展援助的区域性计划,相反,“科伦坡计划”下的援助项目并没有经过协商委员会的筛选,完全是各个援助国与受援国之间的双边计划。1950年10月8—12日,英国经济事务大臣休·盖茨凯尔(Hugh Gaitskell)访问华盛顿,在10月10日与美国国务院官员的会谈中,双方就美国对“科伦坡计划”的态度进行讨论。在这次会谈基础上,美国国务卿迪安·艾奇逊(Dean Acheson)于1950年11月22日正式表达了美国对“科伦坡计划”的立场:第一,原则上不反对“科伦坡计划”;第二,“科伦坡计划”协商委员会不应成为一个组织严密的机构,不必设立永久性的秘书处;第三,美国对南亚、东南亚地区的经济、技术援助将继续通过双边形式进行;第四,“科伦坡计划”协商委员会成员应包括与该地区相关的非英联邦国家。事实上,美国曾一度试图将“科伦坡计划”改造为具有严格制度和规则的正式地区组织,均以失败告终。

(三) 包容的“开放的区域主义”

“科伦坡计划”的“太平洋主义”区域意识的地理指向使其对英联邦成员之外的亚洲乃至太平洋国家开放,所具有的“软制度”组织架构孕育了其包容性特征,使其成为一种“开放的区域主义”。从成员国范围及其加入程序看,“科伦坡计划”最初由英联邦国家动议,但并不局限于亚洲英联邦成员国,而是对所有亚洲发展中国家开放,成员国加入程序完全是非正式的,不需要成员国立法机构或正式的法律程序批准,同时实行弹性进出机制,允许成员国退出,尽可能达成利益最大公约数。从成员国之间的关系看,“科伦坡计划”强调自助和互助,淡化援助者和受援者之间的二元区分,显示出尊重亚洲发展中国家主权和自主性的意识。“科伦坡计划”可以说是一个针对亚洲尤其是东南亚国家的区域项目,但“区域”从来都不是该计划的标准或者说界限,所有成员国至少在理论上尝试通过一种合作、自助及互助的形式促进共同发展。包容性与开放性使“科伦坡计划”显示出“开放的区域主义”特征,包括“科伦坡计划”在内的东南亚区域合作实践具有基于多样性或差异性的区域统一性或相似性,这种“多样性中的统一性”(unity in diversity)的“两面一体”也是第二次世界大战后初期作为整体的东南亚区域开放性建构进程的基本特性。事实证明,过分强调同质性和“东方”与“西方”人为分割的排他性的区域和跨区域主义在多样性明显、对外依赖严重的亚洲是行不通的。这也是泛亚洲主义作为亚洲区域主义的一种早期探索后来逐步让位于更强调异质性、包容性、开放性及尊重个人关系、合作、和谐与不争论的共识建设的“新亚洲主义”或“太平洋主义”的重要原因。反过来,“科伦坡计划”所具有的跨区域“开放的区域主义”模式有助于形成“多边框架内双边会谈”的惯例。“科伦坡计划”这种相对宽松的机制和开放的心态使其得以长期存在并历久弥新,2004年越南、蒙古国加入,2008年文莱、2012年沙特阿拉伯陆续加入,说明“科伦坡计划”在新的时代背景下仍具有一定吸引力。美国至今也仍在向“科伦坡计划”提供资金,2010财年至今,美国每年向科伦坡技术合作委员会(Colombo Plan Council for Technical Cooperation, CPCTC)提供1.7万美元的资金,用于机构行政开支,同时通过国际走私与执法等账户向“科伦坡计划”提供支持。

在“科伦坡计划”实施过程中亚洲地区意识逐渐萌芽成型。在英国的“东南亚区域合作”产生与开始实践的同时,东南亚内生区域意识及合作亦在萌芽,“科伦坡计划”的经验间接促进了亚洲区域主义的崛起。“科伦坡计划”最初集中在南亚东南亚国家,后来扩至亚太国家,本身就天然带有区域属性。援助国通过区域合作机制同时与多个亚太国家保持对话,推动亚太国家一起制定未来发展计划,在共同对区域发展议题和方案提出集体意见的过程中区域认同也在萌芽并不断成型。同时,援助国和亚太受援国在“科伦坡计划”实施过程中均十分强调亚太国家的自助与国家之间的互助,印度、斯里兰卡、印度尼西亚、韩国、新加坡等区域内国家陆续成为对外援助尤其是技术援助的供给方,不断在相互之间并向其他亚洲国家提供援助,使得“科伦坡计划”具有了南南合作的色彩,这也有助于巩固并加深地区认同。例如,1961年设立的区域内培训项目(Intra-Regional Training Programme),不仅区域内国家之间相互提供培训机会,更重要的是旨在通过该项目加强联系以便更好地协调南南合作。这一时期,以“科伦坡计划”为代表的“东南亚区域合作”政策在区域规范建构、组织经验积累等方面对东南亚内生区域合作及东盟的诞生产生了影响。从“科伦坡计划”开始,东南亚逐步走向更紧密的以区域为基础的合作,澳大利亚、加拿大、日本、英国、新西兰、印度、菲律宾等国家还借助“科伦坡计划”启动了涵盖老挝、泰国、柬埔寨和越南南部下湄公河盆地的水资源开发计划“湄公河计划”(The Mekong River Project),这是东南亚及整个亚洲首个区域发展国际合作项目。1991年,在“科伦坡计划”实施40周年之际,澳大利亚前总督比尔·海登(Bill Hayden)曾表示,40年前,“科伦坡计划”是向亚太地区提供合作与经济援助的少数机构之一,今天有许多这样的机构,但从“科伦坡计划”中获得的有益经验对后来的发展至关重要。

三、 “科伦坡计划”与国际政治的复杂互动

以“科伦坡计划”为代表的东南亚区域合作实践体现出冷战初期国际政治的复杂关系,既有域外大国与区域国家之间的互动,又有域内国家之间的互动,是外部力量和内部力量相互影响、相互作用的互动结果。它既体现为国际政治在国家、次区域、区域、跨区域和全球层次的博弈与演变,又体现为安全、政治、经济和援助等领域的议题竞争与合作。随着当前世界经济和地缘竞争中心重回亚太地区,作为该地区最早的区域合作项目,“科伦坡计划”的重要性重新凸显,尽可能地研究清楚它同今天诸多事态之间的密切关联、对当今世界的影响及其影响程度具有史鉴意义。用彼得·卡赞斯坦(Peter Katzenstein)的话说:“如果将地区比较研究与对全球权力和进程的分析结合起来,就会提供一种十分有意义的方式,使人们了解‘世界是怎样运作的’。”

(一) “科伦坡计划”反映出美国亚洲政策的转变进程

“科伦坡计划”之所以重要,不仅因为它体现了冷战时期美苏两大阵营在亚洲的对抗和冲突,还因为它反映出美国在冷战时期将目光焦点从欧洲中心投射到亚洲甚至东南亚边缘地区的过程,体现了美国亚洲政策的转变进程。

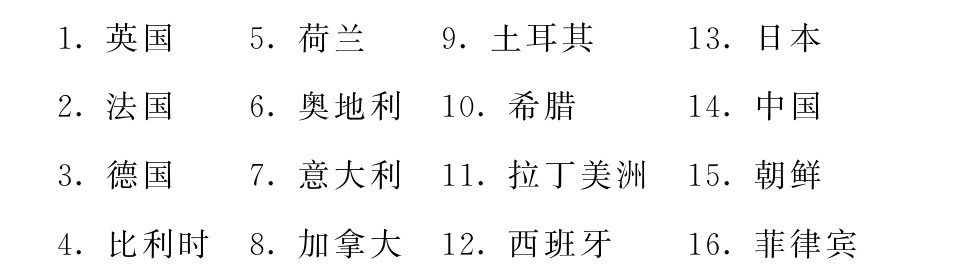

在第二次世界大战刚刚结束至朝鲜战争爆发前,亚洲并非美国的优先事项。由于资源有限,美国决策者对全球战略布局有个轻重缓急的利益排序,首先要对那些对美国安全具有头等重要性的国家提供援助,确保它们保持独立和与美国的友好关系,并完成经济复苏。这一时期,美国行政当局认为,除日本外的亚洲是一个不需要美国政府干预的地区,而且欧洲国家在该地区已经拥有必要的权力和影响力。亚洲在美国对外战略中的位置在对外援助的分配上得到充分体现。1947年4月,在参谋长联席会议就“美国站在维护国家安全的立场上对其他国家提供援助”问题发布的一份文件中,美国根据“对安全的重要性”和“需要的紧迫性”两个标准,对计划提供援助的国家进行排序,如果按照第一个标准,排列顺序参见下图,如果把两个标准结合起来考虑,日本就会上升至第8位,其他国家大致保持原位。这份文件表明,美国在这一阶段的主要关注点是欧洲,日本的重要性在亚洲排名第一,但亚洲整体位于最末,关于亚洲的考量受欧洲局势左右。此时,美国对亚洲政策仍处于摇摆之中,一方面,承认亚洲尤其是东南亚对于美国区域及全球战略的重要性;另一方面,仍强调在亚洲的“有限责任”及与英国、澳大利亚等其他域外国家的“责任共享”,对于多边援助计划态度并不积极。1949年9月,美国国务院远东事务办公室负责人沃尔顿·巴特沃斯(Walton Butterworth)声称,“我们必须阻止亚洲及远东经济委员会的成员使之为亚洲的‘马歇尔计划’奠定基础的努力,不仅因为‘马歇尔计划’对亚洲本身是不切实际的,而是因为我们觉得亚洲国家应更加努力解决自己的经济问题”。

图 1947年美国计划提供援助国家排序

资料来源:[英]理查德·克罗卡特:《五十年战争:世界政治中的美国与苏联(1941—1991)》,王振西、钱俊德译,王振西校,北京:社会科学文献出版社2015年版,第112—113页。

到1949年末,美国意识到有必要对亚洲进行干预。1949年底、1950年的地区局势,尤其是中华人民共和国的成立、苏联的原子弹爆炸成功及朝鲜战争的爆发,迅速推动美国的亚洲政策发生根本性改变。对杜鲁门政府“丢失中国”的指责迫使美国在20世纪50年代后开始对亚洲尤其是东南亚承担更广泛的义务。1949年3月29日, 美国国务院政策设计部门提出的《美国对东南亚的政策》文件认为, 美国在该地区的两个目标,一是鼓励东南亚地区同大西洋地区以及自由世界的其他地区共同发展;二是遏制和稳步减少克里姆林宫在该地区的影响。为实现上述目标,美国应采取多边合作方式,重新审视其亚洲政策。在《美国对东南亚的政策》文件基础上,美国国家安全委员会先后于1949年12月23日和12月30日发布了《美国对亚洲的立场》文件草案(NSC48/1号)及其正式文本(NSC48/2号),全面阐述美国的亚洲政策,《美国对亚洲的立场》成为美国新的亚洲政策的纲领。该文件明确提出,要对东南亚的经济发展提供援助,鼓励亚洲地区的非共产党国家与美国、亚洲地区的非共产党国家之间发展更密切的经贸关系。NSC48/2号政策文件“将东南亚纳入遏制战略的范畴”,“在这以前,美国政府对亚洲的政策是以国别政策体现出来的。从此以后,美国政府才将亚洲作为一个整体来对待”。1952年,“马歇尔计划”结束,使得美国能够有更多资源投向亚洲并提供更多援助。进入1953年以后,美国在亚洲的目标是阻止亚洲国家被纳入共产主义轨道,这里强调的是整个地区,而不是某个国家,这与该时期艾森豪威尔政府的“多米诺骨牌理论”相一致。与“多米诺骨牌理论”隐喻紧密关联的更大关切是美国在冷战中所作的全球承诺的可靠性。在这个意义上,美国政府将共产主义视为广泛范围内的敌人,美国对外战略也从第二次世界大战至20世纪50年代期间奉行的“欧洲中心主义”或者说“欧洲第一”走向全球主义,亚洲政策成为美国全球冷战政策的组成部分。

在上述思想指导下,美国对“科伦坡计划”的态度发生“急转弯”。在1950年“科伦坡计划”提出之初,美国对是否成为成员国还持相当保留的态度,强调美国的参与并不意味着美国政府承诺提供财政援助。1953年,艾森豪威尔就任总统后对美国的亚洲政策进行了一系列调整,对“科伦坡计划”的态度也有所转变,到1954年时美国已经在考虑将“科伦坡计划”作为在亚洲地区提供经济援助的载体和枢纽。1954年8月20日,美国国家安全委员会通过了《当前美国对远东的政策》(NSC5429/2号)文件,明确提出在自助和互助的基础上,鼓励尽可能多的亚洲自由国家,包括日本和“科伦坡国家”集团(Colombo Powers),在美国和其他适当的西方国家的参与和支持下,迅速组织一个经济集团,通过联合行动,使这些亚洲国家能够更有效地实现保持独立所需的经济和社会实力。1954年12月30日,在国务院准备的《未来美国对亚洲经济援助的政策》立场文件中,美国提议常设“科伦坡计划”秘书处,进一步加强协商委员会的作用,秘书处的职能是协助协商委员会制定扩大区域内的卫生健康、贸易投资和发展合作项目,美国为此应提供合理的金额支付该组织的费用。1955年1月24日发布的国家安全委员会NSC5506号文件进一步确认了这一立场,明确反对国家安全委员会NSC5429/2号文件和NSC5429/5号文件中提出的关于建立一个新的地区性经济机制的主张,认为通过“科伦坡计划”完全能够实现上述目标。也就是说,经过五年发展,美国对“科伦坡计划”的态度从相当保留转变为将其视为在亚洲地区的主要援助机制和协调中心,“科伦坡计划”反映出美国亚洲政策从完全从属于欧洲政策转变为全球冷战遏制政策组成部分的进程。

(二) “科伦坡计划”体现了第二次世界大战后英美两国的权势转移

“科伦坡计划”反映出美国亚洲政策的变化,同时也是第二次世界大战后英美两国权势转移的表征。冷战向亚洲的延伸,如同其在欧洲一样,是第二次世界大战后力量对比发生变化的结果,它是一个多层面演变的过程,在国际格局层面和民族国家层面都引起了根本性变革。一个重要的局部主题是西方的经济、军事和政治力量中心已由英国转移到美国。

鉴于第二次世界大战前英国在东南亚殖民属地所具有的支配性地位,英国对于以“科伦坡计划”为代表的东南亚早期区域合作实践具有重要推动作用。早在1944年12月,英国殖民部国际关系部发布《殖民政策的国际侧面》,明确将东南亚置于英国利益攸关的重要区域。英国清楚,对于维持国家地位和国际收支平衡,政治威望和影响力具有与经贸交往同等重要的作用,放弃英国作为世界大国的地位和作用会导致英镑集团的解体,并在南亚和东南亚等地区造成权力真空。因此,英国不愿也不能减少国防预算或退出海外义务。但事实是,第二次世界大战使得英国经济遭到严重削弱,英镑在第二次世界大战爆发后被确定为不可兑换货币,英国国际收支赤字和英镑疲软使得英国用于发展援助的资金严重短缺。1949年初,英国常务副外交大臣威廉·斯特朗爵士(Sir William Strang)在对东南亚和远东地区进行考察后认为,英国在该地区的作用是任何其他国家无法比拟的,但英国显然不能单独发挥这一作用,而应由英国的经验和美国的资源相结合来发挥。为解决维持世界大国地位的意图与能力之间的矛盾,英国决定将部分海外责任转给盟国,尤其是美国。1949年11月2—4日,英国在新加坡举行区域会议,会上英国外交部展示了一份关于英国东南亚和远东总体政策的备忘录,这是第二次世界大战结束以来英国对东南亚政策的首份评估报告。该报告指出,没有美国的参与,任何区域计划都不可能取得成功,因而,争取美国的参与是英国政策的主要目标。英国试图通过“马歇尔计划”和“第四点计划”出台的契机,借力美国援助东南亚来维持其自身的世界大国地位、平衡大国权力和责任义务之间的关系。有学者认为,“第四点计划”的提出既为英美在东南亚的协调提供了契机,也为“科伦坡计划”的成型奠定了基础,同时也使“马歇尔计划”与英国的“东南亚区域合作”政策形成联系。

相较英国对大国地位的坚持,美国对自身全球领导角色和海外义务的认知则经历了一个逐步加深和扩张的过程。一方面,美国对自身全球领导角色和海外义务的认知还处于形成过程中,罗斯福政府时期认为美国在作为世界强国方面是个生疏的新手;杜鲁门政府的国务卿艾奇逊表示,1944—1945年,美国发现自己拥有新的力量,但却没有进入能发挥力量的角色;另一方面,美国努力回避自身全球领导角色带来的与英国世界大国地位之间的结构性冲突。马丁·怀特(Martin Wight)认为,英美关系是比正式联盟更深的大国合作关系,它使美国承担全球领导角色更加困难,因为这将不可避免地与英国保留其前全球领导遗产的利益发生冲突。因此,这一时期的美国并不绝对排斥英国在亚洲及其他第三世界国家的传统影响力,1950年1月,时任国务院政策设计办公室主任乔治·凯南(George Kennan)在华盛顿举行的一次高层政策讨论中指出,大英帝国的解体并不符合美国的利益,英联邦有很多事情是美国做不到的,美国希望英联邦继续发挥作用。

美国对“科伦坡计划”的影响体现出这一时期英美之间的权势转移进程。1948年2月,英国外交大臣欧内斯特·贝文(Ernest Bevin)在一份备忘录中谈及东南亚区域形势及其应对措施时指出,“当下,唯一能为对抗共产主义威胁提供资金、物资或军事资源的就是美国”。美国对“科伦坡计划”的影响是多方面的,一是改变了“科伦坡计划”的成员性质,将其从一个英联邦成员国组织转变为包括更多非英联邦国家的亚洲地区组织。1953年4月20日,美国发布的《科伦坡计划及其作为亚洲区域发展协调中心的可能性》备忘录指出,美国担心“科伦坡计划”成为一个排他性的美国—英联邦俱乐部,美国的立场是:美国是否应成为该组织的成员将视该地区参与国的增加而定。“科伦坡计划”的成员最初是7个英联邦国家,美国担心“美国—英联邦俱乐部”只是一种策略性表述,虽有美国之名,实则是英国主导的英联邦封闭性小圈子。时任美国援外事务管理署长史塔生指出,“科伦坡计划”也有缺点,它有英联邦的根子并且在相当大的程度上是通过英镑货币运作来融资的。为克服这些缺点,美国的做法是将自己的非英联邦亚洲盟国拉入该组织,改变它的成分和性质,尤其是不遗余力地帮助其在亚洲乃至全球的重要盟国日本加入。1954年8月23日,美国国务院召开讨论“科伦坡计划”的会议指出,日本不是“科伦坡计划”的成员,任何计划都应该认真考虑最终包括日本。由于美国持续施压,在1954年10月举行的“科伦坡计划”渥太华会议上,日本、泰国、菲律宾被接纳为正式成员。至此,“科伦坡计划”成员由最初的7个英联邦国家发展为17个国家,其中,英联邦国家8个(印度、巴基斯坦、斯里兰卡、马来西亚、澳大利亚、新西兰、加拿大、英国),非英联邦国家9个(缅甸、泰国、印度尼西亚、越南、柬埔寨、老挝、菲律宾、日本、美国)。时任亚洲及远东经济委员会美国代表梅瑞尔·盖伊(Merrill Gay)指出,由于包括了非英联邦国家以及亚洲国家更积极地参加,“科伦坡计划”英联邦的特征基本上消失了。

美国对“科伦坡计划”的第二个影响是通过主导“科伦坡计划”的组织架构,使其形式、功能和性质等与美国的主张基本保持一致。首先,美国主张双边原则作为“科伦坡计划”的基本形式,在“科伦坡计划”名义下开展的所有实际贷款和援助资金均在双边基础上进行。美国认为,通过区域组织提供援助最困难的问题是对美国资金使用的控制,因此对美国援助资金的分配和使用拥有充分和直接的控制是美国国会为“科伦坡计划”提供更大规模拨款的前提。1949年3月,美国国务卿艾奇逊与英国外交大臣贝文的会谈备忘录写道:“美国同意加入‘科伦坡计划’的主要条件之一是所提供的任何援助应完全以双边关系为基础。该组织不应该试图指明在两个受援国之间谁最优先需要援助,也不要指明任何受援国应得的援助数额。”美国不愿在援助事务的决策和实施上受“科伦坡计划”约束,不愿将自己的资金交给“科伦坡计划”,美国认为如果将援助资金交由该组织支配,只能扩大该组织的影响;但是借助双边原则自主决定援助对象和金额,美国则能够将援助直接投向目标国家,以便对目标国家的政治经济直接施加影响。可以说,美国通过“科伦坡计划”扩大了在亚洲的影响,同时也架空了“科伦坡计划”。

美国对“科伦坡计划”的第三个影响是作为“科伦坡计划”最大援助国所具有的主导作用。1950—1951年,美国向参加“科伦坡计划”的国家提供资金约为7000万美元;1951—1952年,美国提供无偿赠与资金约1.5亿美元、提供贷款资金约2.8亿美元。1963—1964年,美国在“科伦坡计划”技术合作项下的支出几乎占援助国总支出的82%,是英国的15倍。1951—1969年,即“科伦坡计划”实施的头20年,美国通过“科伦坡计划”提供无偿援助、双边贷款及技术援助等各类资金超过250亿美元,而同一时期英国仅提供各类援助17.7亿美元。正是在这个意义上,美国国务卿约翰·杜勒斯(John Dulles)在1958年9月13日给艾森豪威尔总统的备忘录中指出,自1951年以来,约有85%的“科伦坡计划”援助资金来自美国,超过30亿美元,美国在“科伦坡计划”中的援助比重之大,象征着东亚秩序的转变。

(三) “科伦坡计划”体现了域内外国家之间的复杂互动

“科伦坡计划”是亚洲区域最早的和最成功的、融“南北型”(南北合作)和“南南型”(南南合作)为一体的区域发展计划。“科伦坡计划”与同一时期的“湄公河计划”共同构成这一时期东南亚区域发展的、开放的区域主义局部成长的“双引擎”,“东南亚区域”的开放性建构由主要依赖外部力量进入一个内外力量紧密互动和内部力量快速生长的新阶段。在这一进程中,域内外国家之间、区域内国家之间存在复杂互动关系。

一方面,“科伦坡计划”体现了域内外国家之间的不同诉求,尤其是英联邦国家与非英联邦国家之间、英美之间、其他中等国家与世界大国之间存在的既竞争又合作的微妙关系。“科伦坡计划”最初由英联邦国家提出,旨在通过提供经济社会援助维系西方国家在亚洲的传统优势、对抗苏东共产主义在亚洲的影响,英国占据主导地位。随着日本、菲律宾、泰国等与美国关系更加密切的非英联邦国家加入,尤其是美国持续保持“科伦坡计划”最大援助国的地位,“科伦坡计划”的英国色彩逐渐淡化。同时,以澳大利亚为代表的中等国家在“科伦坡计划”实施过程中通过在英美之间的巧妙平衡实现了自身在亚太地区的政策目标。

“科伦坡计划”是西方国家在亚洲对抗苏联和共产主义、抢夺阵营的战略工具。在冷战背景下,美苏两个超级大国及其盟友竭力在全球范围内扩大各自阵营的影响力,同时,在亚非拉“第三世界”新独立国家展开发展模式和道路的激烈竞争,对外援助成为竞争的工具之一,“科伦坡计划”旨在通过提供经济和技术援助,切断贫困和共产主义之间的联系,避免发展中国家因为贫困问题将共产主义视为一种可行的发展模式和道路选项。正如1951年12月20日英国内阁的联合照会所指出的,英国推动“科伦坡计划”的主要目的是通过承诺提供经济援助,使该地区的人民与西方国家保持联系,以维持英国在该地区的影响力,换句话说,该计划是英国战后政治战略的一部分。1955年,英国外交部获得财政部的批准,为“科伦坡计划”的技术合作项目提供700万英镑,这比最初批准的前六年的250万英镑有了较大增长,表明英国政府对该计划越来越重视。1956年7月,英国东亚政策部门间委员会向内阁提交的一份报告指出,“科伦坡计划”必须继续作为英国对已独立英联邦和其他国家经济援助的主要工具。

“科伦坡计划”体现出中等国家利用区域合作机制在大国之间的巧妙平衡,这一点在澳大利亚对“科伦坡计划”的使用上体现得最为充分。一方面,对于澳大利亚等来自西太平洋地区的中等国家来说,遏制共产主义是其参加“科伦坡计划”的主要原因,共产主义而非苏维埃帝国主义是对地区稳定的主要威胁,南亚和东南亚对他们的安全至关紧要。加拿大外交部长莱斯特·皮尔森(Lester Pearson)在科伦坡会议上指出,苏联帝国主义可以通过反制力量来遏制,而对共产主义威胁的唯一有效补救措施是经济发展;另一方面,随着第二次世界大战后自身经济发展和英国权力的相对下降,曾是英国殖民地的澳大利亚等中等国家逐步具有了自我意识和地区野心,希望在本地区的外交政策、经济发展和软实力构建方面发挥更多作用。在当时的历史条件下,没有英美加入的援助计划不可能长久存在,澳大利亚一方面作为英联邦国家继续配合英国通过“科伦坡计划”维持在亚洲的传统优势;一方面力主美国加入,支持美国将“科伦坡计划”当作“第四点计划”在亚洲的延伸,以实现争取美国资金、加深澳美同盟的目的。正如澳大利亚时任外长斯彭德强调的,澳大利亚不仅要努力发展与英联邦的关系,还要努力发展与美国的关系,美国是澳大利亚未来最大的太平洋盟国。正因此,1954年,美国提出让日本加入“科伦坡计划”,澳大利亚一开始拒绝同意日本加入,但为照顾美国的利益和感受,澳大利亚不仅最终自己同意,并且帮助美国说服英国答应了让日本加入的要求。澳大利亚积极推动“科伦坡计划”,在“科伦坡计划”实施的头20年里提供各类援助约3亿澳元,金额不大,但占澳大利亚这一时期双边援助的90%,可见澳大利亚对于“科伦坡计划”的重视程度。澳大利亚围绕“科伦坡计划”所做出的努力为“科伦坡计划”注入了明显的澳大利亚因素,以致“科伦坡计划”一度用澳大利亚外长斯彭德的名字命名,被称为“斯彭德计划”。作为中等国家,澳大利亚在协调英美利益、撬动大国力量的微妙平衡中成为英美在亚太地区的代理人,拓展了战略空间,实现了自身利益最大化。斯彭德在其回忆录中曾写道:“‘科伦坡计划’是一个小国如何影响历史的戏剧性范例。”

结 语

“科伦坡计划”是世界上提出最早的至今仍在运行的区域援助计划,是亚洲第一个国际性政府间援助计划,也是当今重要援助国日本参与的第一个官方发展援助计划以及澳大利亚等中等国家在亚太地区开展的主要援助计划。“科伦坡计划”的重要推动者、澳大利亚时任外长斯彭德在“科伦坡计划”提出20多年后曾表示,“科伦坡计划”从相对一个较小的起点开始,成为历史上最成功的国际合作之一。因此,“科伦坡计划”的特殊性和重要性应该引起足够重视,以便了解当时围绕“科伦坡计划”发生了什么并造成了什么结果。本文从案例研究的视角切入,研究自1948年英联邦总理会议动议至1977年更名期间“科伦坡计划”的缘起、发展和演变,提炼其所代表的早期亚洲区域合作实践的特征,深入分析西方大国及周边新兴国家等域外国家与域内国家开展“科伦坡计划”的动力机制及之间的复杂互动,从研究中可以得出如下结论和启发。

官方发展援助项目兼具政治性与经济性、利己与利他这两对看似矛盾实则共生的双重属性。以政府为行为主体的官方发展援助,既具有明显的政治色彩,需要完成维护国家利益、实现对外政策目标的利己使命;又是一项复杂的经济技术工作,需要履行国际道义责任、切实帮助发展中国家实现经济社会发展,不能简单地采取二元对立的思维模式。

区域合作机制是多双边渠道的折中和结合,一个灵活松散、程序约束少、秉持“开放的区域主义”原则的区域合作机制具有务实性和可行性。面对全球化逆动浪潮,在一定时期内,“回到区域”成为未来国际局势最有可能的图景。因此,在当前全球化和多边主义进程受阻、国际机构影响力下行的大背景下,以“科伦坡计划”为代表的区域治理理念与实践能够对多双边合作形成有益补充。

中等国家能够在全球大国的博弈平衡中实现自身的政策目标。以“科伦坡计划”为例,澳大利亚、加拿大等中等国家一方面将有限的援助资源集中统筹使用以实现工作合力,亚太等周边地区是其对外工作的绝对重心;另一方面,中等国家巧妙平衡与主要大国之间的关系,既作为主要大国的地区代理人又保持一定的自主性,追求实现自我利益最大化。(注释略)